4月18日,我校地球科学与资源学院董海良教授团队在国际权威学术期刊Science Advances(《科学进展》)上发表最新研究成果,在厌氧光合硫细菌利用黄铁矿结构铁分子机制方面取得了重要研究进展。

铁是所有生命活动必需的微量元素,尤其在生物光合作用与硫氧化代谢过程中具有关键作用。然而,在元古代海洋可溶性铁极度匮乏的硫化环境中,具有光合作用能力的硫氧化细菌能够大量繁衍并产生丰富的生物标志物,这一矛盾是地球科学领域未解决的谜题。传统观点认为,缺氧硫化环境中最主要的铁矿物—黄铁矿(FeS2)在低温缺氧条件下极为稳定,难以释放生物可利用的铁,光合硫氧化细菌能否直接利用这种铁源及其所采取的分子机制仍不清楚。

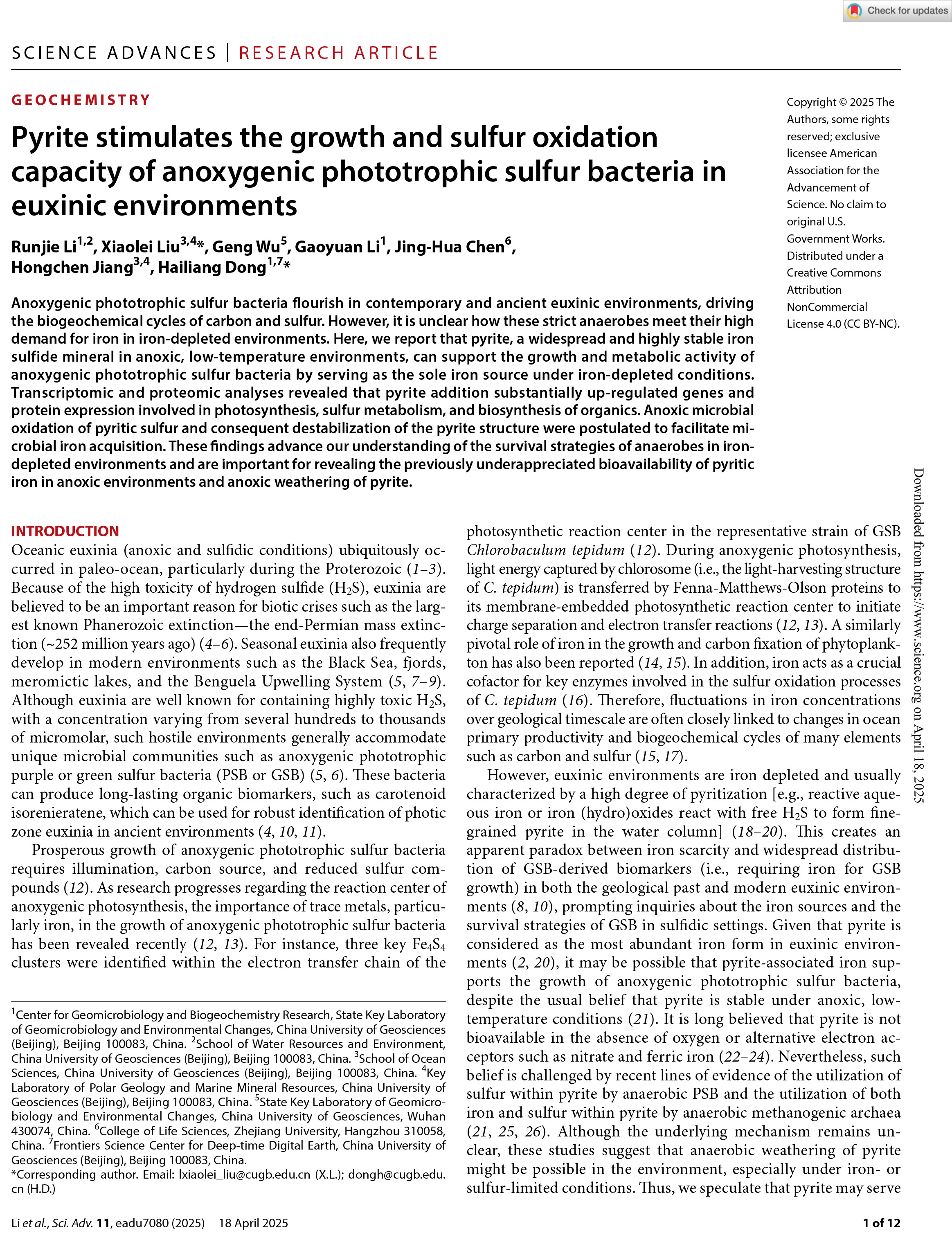

图1.在缺铁、添加不同浓度溶解态铁及黄铁矿培养体系中绿硫细菌的生长曲线(A)及反应体系中硫化物浓度随时间变化曲线(B)

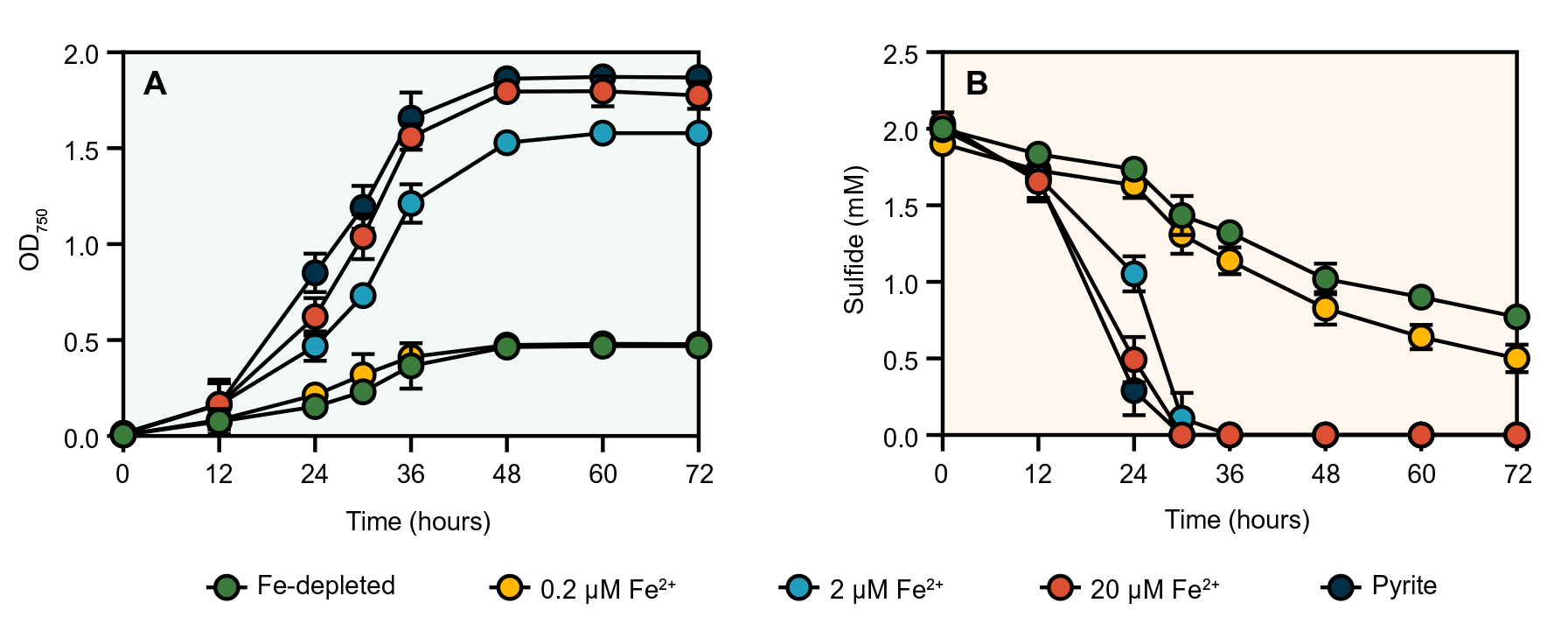

图2.KEGG通路富集分析(A)黄铁矿与缺铁处理组对比;(B)黄铁矿与溶解态Fe2+处理组对比。点的大小代表基因数量,橙色表示高富集程度,绿色代表低富集程度;富集因子(Rich Factor)表示某一代谢通路中上调基因数与该通路中所有基因数的比值,富集因子的值越大,代表富集程度越高

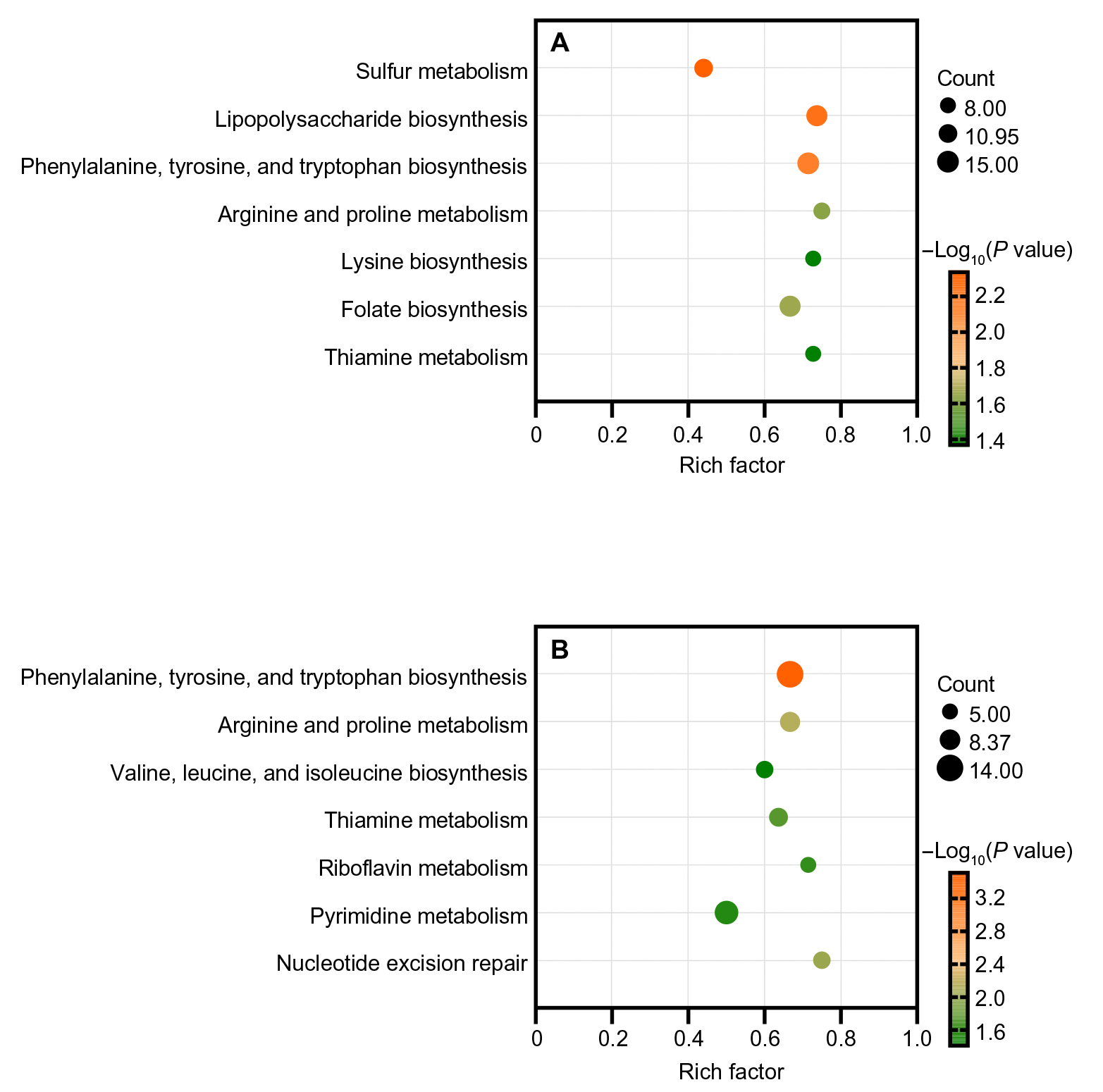

图3.TOF-SIMS分析结果(A)正离子谱图;(B)负离子谱图。黄铁矿表面的修饰情况可通过与绿硫细菌共培养前后的黄铁矿样品表面离子信号之间的归一化强度差异体现

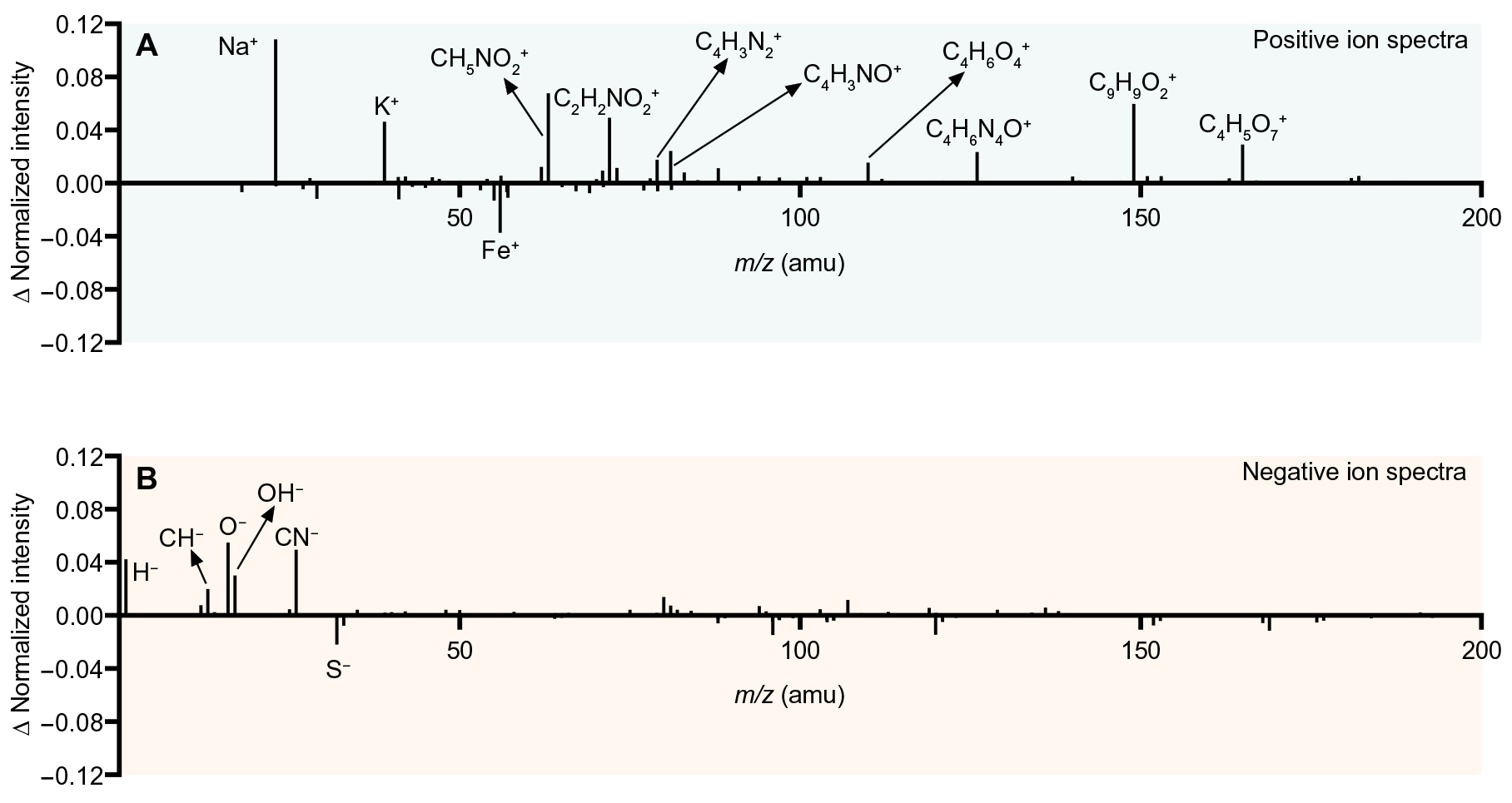

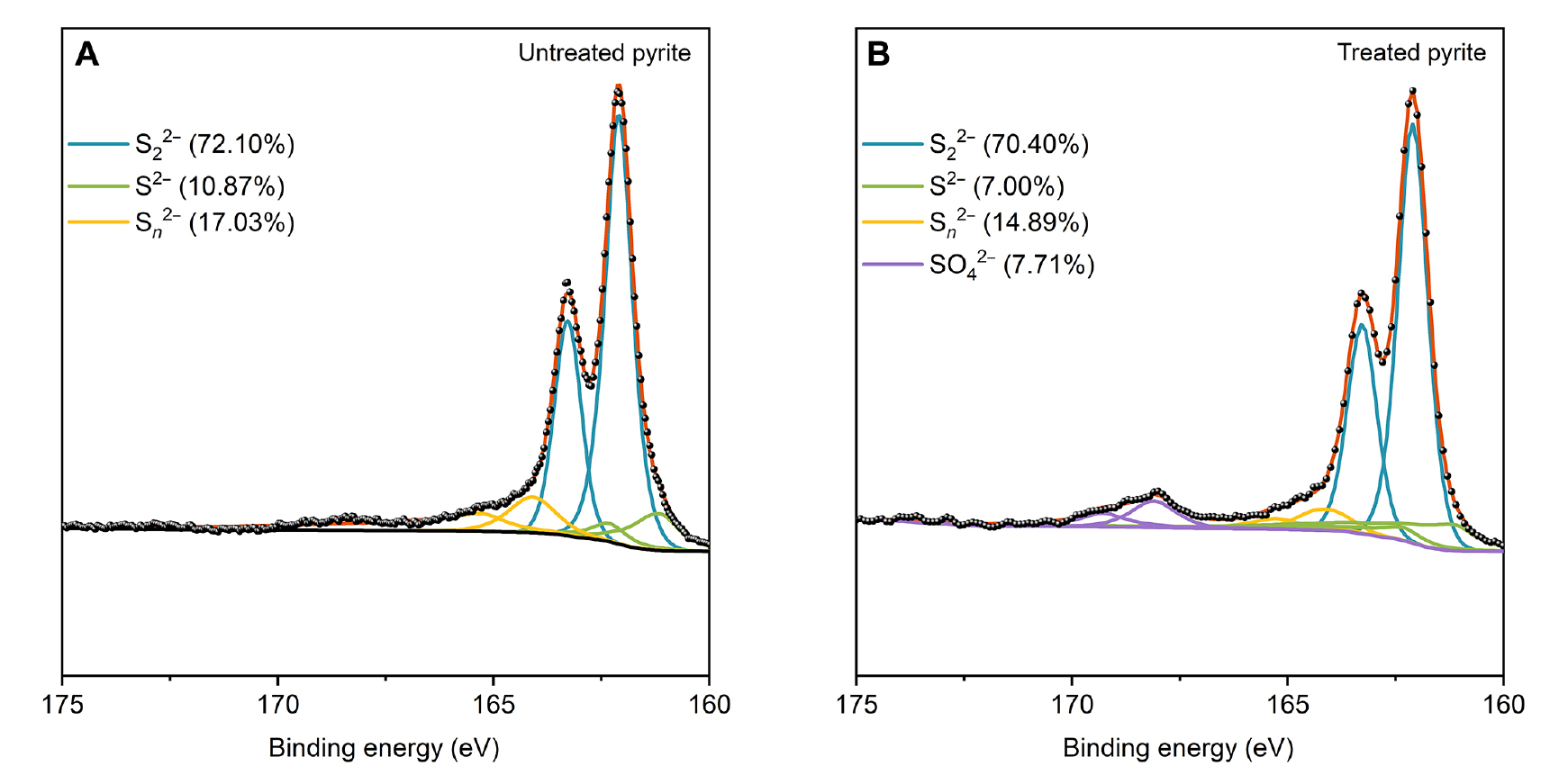

图4.黄铁矿表面硫元素价态分析(A)未处理的黄铁矿;(B)与绿硫细菌共培养24 h后的黄铁矿。该时间点(24 h)的选择主要是为了避免绿硫细菌氧化硫化氢或硫代硫酸盐所生成的硫酸根的影响

我校地球科学与资源学院董海良教授课题组以典型的不产氧光合绿硫细菌(Chlorobaculum tepidum)为研究对象,通过构建缺铁培养体系发现:当培养基完全缺失可溶性铁源时,绿硫细菌生长和功能显著受阻(图1);但是当添加黄铁矿颗粒后,其生物量与硫氧化功能均显著恢复(图1),同时转录组(图2)与蛋白组学结果表明绿硫细菌中与光合作用、硫代谢、胞外电子传递、胞外有机物合成相关的基因和蛋白表达,均明显上调,从多层面证实了黄铁矿可作为该菌的有效铁源。研究团队结合扫描电镜、飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)(图3)和X射线光电子能谱(XPS)(图4)等矿物表面分析技术结果,提出绿硫细菌可通过独特的矿物表面改造策略破解“铁困局”:厌氧光合硫细菌通过分泌胞外脂多糖、氨基酸等有机物修饰黄铁矿表面,促进其氧化黄铁矿表面的硫组分,破坏黄铁矿晶格结构,从而帮助其获取并利用黄铁矿中结构铁,促进其生长及光合固碳和硫氧化能力。这一发现颠覆了传统认知中黄铁矿在缺氧环境中“生物无法利用”的固有观点,首次揭示了不产氧光合硫细菌从矿物结构中获取铁营养的分子机制,为阐明厌氧微生物在铁匮乏环境中的生存策略以及在碳、硫元素循环中的作用提供了新认识。

论文题为Pyrite Stimulates the Growth and Sulfur Oxidation Capacity of Anoxygenic Phototrophic Sulfur Bacteria in Euxinic Environments,第一作者为博士研究生李润洁,通讯作者为董海良教授和海洋学院刘晓磊副教授,中国地质大学(北京)为第一完成单位。该成果获国家自然科学基金重大项目(批准号:42192503、42192500)及中央高校基本科研业务费(2652023001、2-9-2022-018)资助。