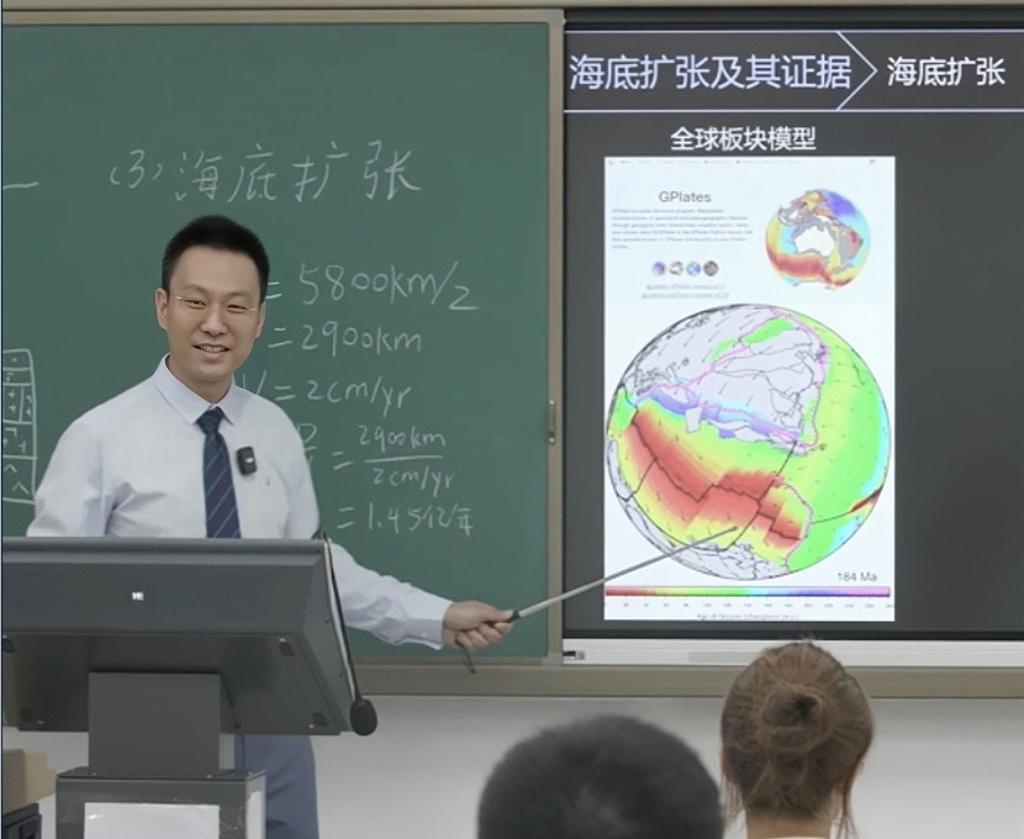

“你知道2.5亿年前,自己的家乡在地球的什么位置吗?下面,我给大家介绍一款神奇计算器,它叫‘古纬度计算器‘。我们以北京为例,输入北京的地理位置,再输入 2.5亿年,神奇的计算过程出现了,计算器进行了板块定位、洋磁异常解译、欧拉旋转计算等等,最后得出了北京在2.5亿年前位于北纬26度左右,也就是现在广州的位置。“

在中国地质大学(北京)的课堂上听到这样的开场白,你一定会被深深吸引,这是孟俊教授将自己在深时数字地球国际大科学计划中的一项科研成果融入课堂的一个经典案例。

把每堂专业课都融合最新的科学前沿着实不易,但是孟俊做到了,授课十二年来,他用实际行动进行科教融合,让越来越多的学生,具备国际视野,拥抱数智时代,打破学科壁垒进行地学创新。

1 寻找破解印度-欧亚大陆碰撞的“罗塞塔石”

相较于月球的寂静,我们的地球充满活力,大气圈、水圈、生物圈、地震、火山及地球内部圈层在不停运转。是什么让地球如此充满能量与生命力?

答案是——板块构造。正是这一科学问题,构成了孟俊教授长达数十年的研究核心。对于大多数人而言,板块构造只是一个模糊的概念,但对于地球科学家而言,它是最重要的科学问题,因为板块构造影响着我们所有人。比如,火山和地震是板块之间相互作用的结果;全球气候和碳循环是由海陆板块分布决定的;矿产资源、能源的形成都与板块运动息息相关。2.5亿年来,地球的海陆分布发生了翻天覆地的变化。印度与欧亚大陆的碰撞,造就了世界最高的青藏高原,这一碰撞何时开始,是青藏高原研究中最核心的科学问题之一,它正是孟俊教授的多年来致力解决的。

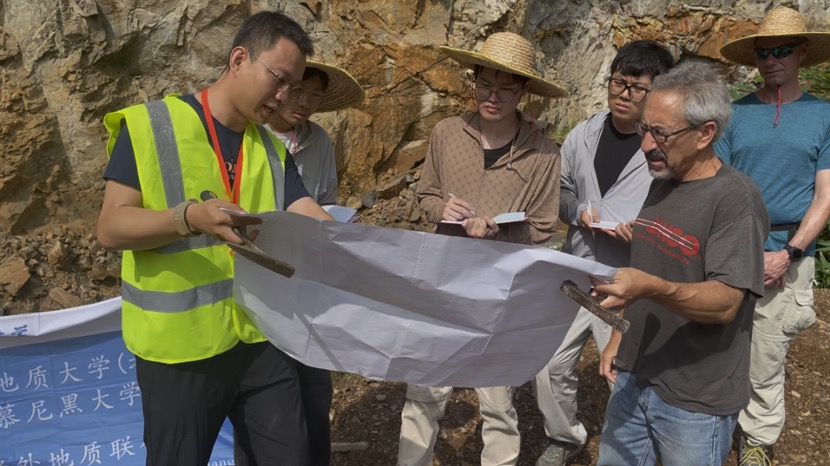

孟俊教授在青藏高原一干就是16年。沿着雅鲁藏布江,从东部的南迦巴瓦到西边的天上阿里,他穿越高山险峰,采集了上万个古地磁岩芯。这些岩芯,有的来自地幔深处,有的来自早已消失的特提斯洋。为了获取这些宝贵的样品,他在可可西里无人区扎过营,在藏族老乡的帐篷中避过冰雹,陷过车、迷过路。每一次挑战,都是他科研前行中的财富。

最终,他和团队找到了破解印度-欧亚碰撞之谜的“罗塞塔石”——位于藏南的桑单林剖面。通过岩石中保存的白垩纪磁信号与放射虫化石,他们定量重建了消失的印度与亚洲古大陆,限定了印度-欧亚碰撞的起始时间为约5500万年前。这一研究不仅解决了西方模式的多解性问题,还揭示大约500万平方公里的大印度板块俯冲至青藏高原之下,引发高原隆升。这些成果发表在《PNAS》等国际顶尖期刊上,并被古气候学、矿床学等多学科引用,被纳入苏黎世联邦理工学院《大地构造》教材。

2 国际大科学计划支撑教学创新

板块构造同样是孟俊教授课堂教学的核心内容。板块构造帮助学生建立地球46亿年的时空演化思维,既夯实基础,又激发创新。多年来,他不断对比国内外教学模式,发现无论本科生还是研究生,都应在科研与教学紧密关联的环境中成长。在与学校教师教学发展中心主任邓雁希教授的一次次讨论中,孟俊进一步认识到:教学和科研一样,也是一种研究,科研与教学的关系如同源与流的关系,科研是源、教学是流。

为了站在教学研究的前沿,孟俊积极参加教师教学发展中心组织的教学创新沙龙,聆听和学习名师的教研成果。有一次沙龙,邓雁希教授分享了教育部副部长吴岩同志“智慧教育元年已经到来”的报告,让他发现教学正因AI影响而发生着巨大变化。面对人工智能和数字转型的今天,他敏锐地意识到,随着国务院正式批复实施深时数字地球国际大科学计划,地质教育也迎来了新的使命。基于自身在板块构造、大数据和AI研究中的积累,在学校的大力支持下,他将自己的科研成果深度融入课堂,他带领团队打造“数智地球教学平台”。该平台实现了Neo4j图谱知识库与SQL地学数据库互联,将教材知识与科研数据可视化,训练并标注了大量中外教材及科研文献,研发了地学专用AI助教,实现课前、课中、课后的全过程AI辅助教学。同时,他提出了“现象探知、数据求真”的新教学模式,显著提升了学生知识掌握与数据创新能力,并凭此获得第五届全国高校教师教学创新大赛一等奖,实现学校历史性突破。

3 构建科学求证的地质长征路

“你能不能吃苦?”这是孟俊的恩师王成善院士经常问学生们的问题。初入科研之路时,孟俊以为“吃苦”就是搞地质跑野外,所以毫不犹豫的回答:能!后来他逐渐明白,王老师所说的“吃苦”,更多指的是科研的寂寞与坚持,是坐冷板凳的苦。在美国加州大学圣克鲁兹分校的古地磁实验室,为了获得可靠的数据,他曾连续3个月每天在磁屏蔽屋里工作10至16个小时。导师赵西西教授和Rob Coe教授笑称他是“Lab rat”(实验室里的老鼠)。而在长期合作中,德国慕尼黑大学的Stuart Gilder教授则评价他是“一位真正能把野外的坚韧与实验室的专注结合在一起的科学家”,并称赞他“总能在最艰难的环境中保持热情与创造力”。

在多年“能吃苦”的科研之路下,孟俊逐渐形成了自己的思政教学理念,?将教学过程从“理论提出→数据验证→国际视野→国家战略”4 个关键环节依次推进,将地质理论的数据探究过程,转化为科学求证的地质“长征路”,培养学生的科学精神和地质报国担当。

结语

从青藏高原的野外调查,到数智课堂的教育创新;从破解地球奥秘的科研探索,到培养学生的学术精神与国际视野,孟俊始终坚守科研与教学的“双重一线”。他用实践证明:科研与教学不是“零和博弈”,而是能够相互促进、彼此成就的“深度融合”。作为新时代的青年学者代表,他正以科研成果反哺课堂,以教学创新启迪科研,展现出中国地质大学(北京)教师群体中科研与教学融合发展的生动典范。

孟俊,中国地质大学(北京)教授,博士生导师。获国家优秀青年基金项目、中央高校青年教师科研创新能力支持项目(U40)资助;获第五届全国高校教师教学创新大赛一等奖、第四届全国大学青年教师地质课程教学比赛特等奖。作为青年学者,他以深厚的学术积淀和创新的教学理念,探索科研与教学深度融合的新路径。

(通讯员 林梦圆 王启祥 光明日报全媒体记者 杨飒)