电化学传感技术不仅可以提高监测数据的空间和时间分辨率,还可以通过高效的原位检测能力为污染溯源提供技术支撑,近年来电化学传感器已广泛应用于重金属检测等研究领域。构建灵敏高效的Pb(II)传感器的重点是利用有效的材料对工作电极进行修饰改性,以往大多数具有良好传感性能的电极修饰材料的合成通常依赖于昂贵的掺杂剂、复杂的设备和繁琐的程序,这无疑降低了材料的产率,增加了电极制备的难度以及研发成本。利用简单材料一步修饰电极实现 Pb(II) 的高效检测仍然是一个挑战;中-四(4-羧基苯基)卟啉(TCPP)因其独特的分子结构成为电极改性中一类重要的杂环化合物,其结构中的卟啉空腔可以与Pb的轨道、电荷分布和半径很好地匹配,从而实现对Pb(II)的选择性螯合。然而多数改性物质与TCPP 配位时通常占据了结构中的吡咯空腔,这对 Pb(II) 的电化学检测造成了极大的限制;同时,所研发的传感材料与Pb(II)之间的相互作用及电子转移等催化机理尚不清晰。

针对上述问题,我校水资源与环境学院博士生刘泽宇在薛强副教授的指导下,摒弃了以往繁琐的多种材料复合修饰电极的方法,通过简单的水热合成工艺将稀土元素镱(Yb)引入TCPP结构中制备出具有优越性能的簇状结构,并采用一步滴涂方法改性碳电极。同时,系统分析了改性电极的理化性质、深入探究了提高Pb(II)检测效率的传感机理。取得的创新性发现如下:

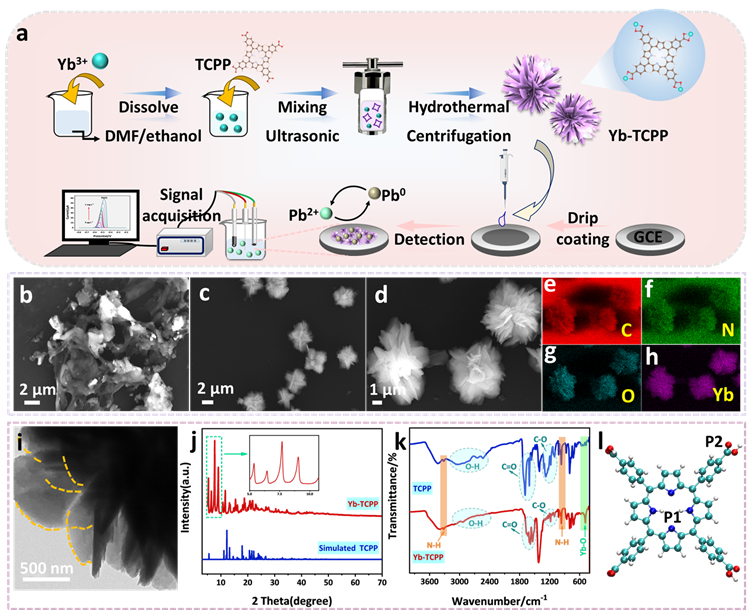

1. 成功研发制备了一种新型、简单的具有三维纳米结构的电极修饰材料(Yb-TCPP)。该材料克服了以往金属-TCPP配位占据结构中心吡咯环空腔的问题,保留了有效选择性吸附点位,从而为传感电极高效捕获并检测Pb(II)奠定基础(图1)。

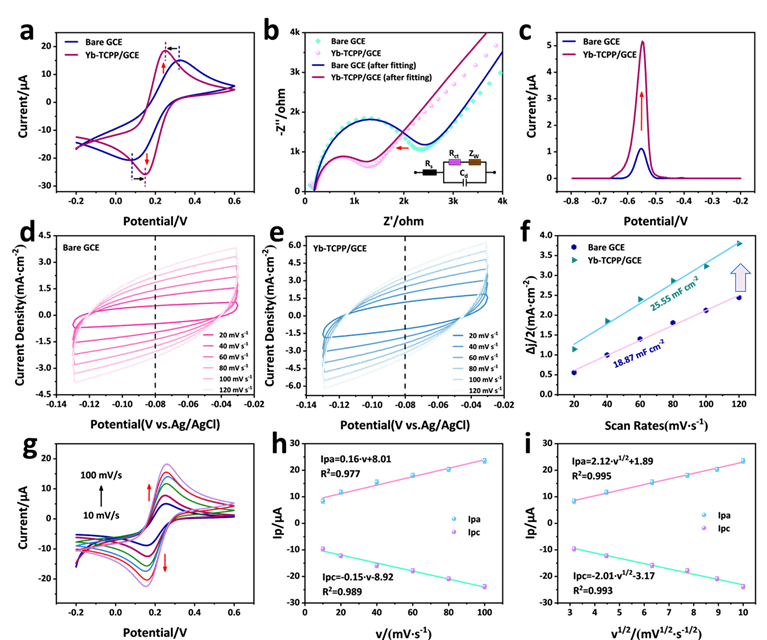

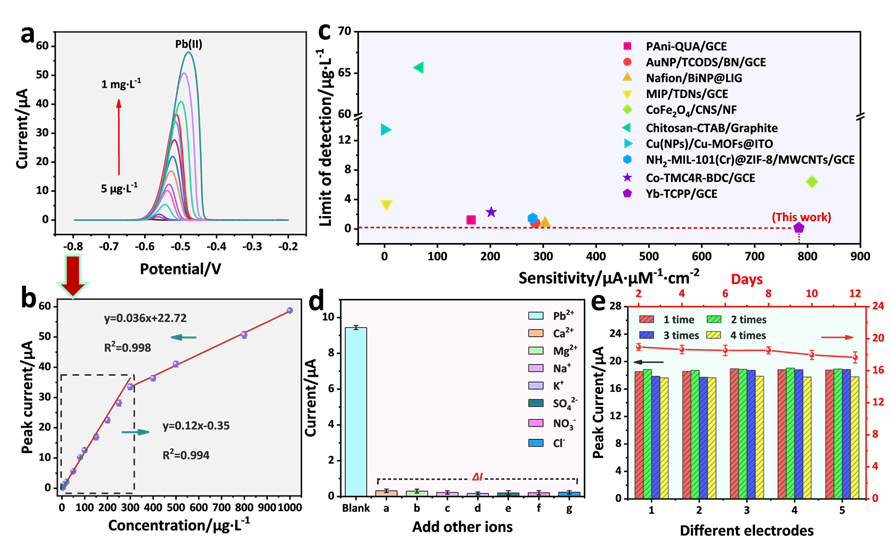

2. 利用多种电化学表征手段探究电极修饰前后的性能,结果证明修饰后电极具备高电子转移能力和电催化活性(图2)。此外SWSV检测结果表明,该传感器在实际检测水中Pb(II)时展现出优越性能,在同类工作对比中表现出色,即宽线性范围(5-300 μg L-1& 300-1000 μg L-1)、低检出限(0.16 μg L-1)和高灵敏度(783.58 mA mM-1 cm-2)。同时该传感器具备较强的稳定性、重现性、重复性及抗干扰能力(图3)。

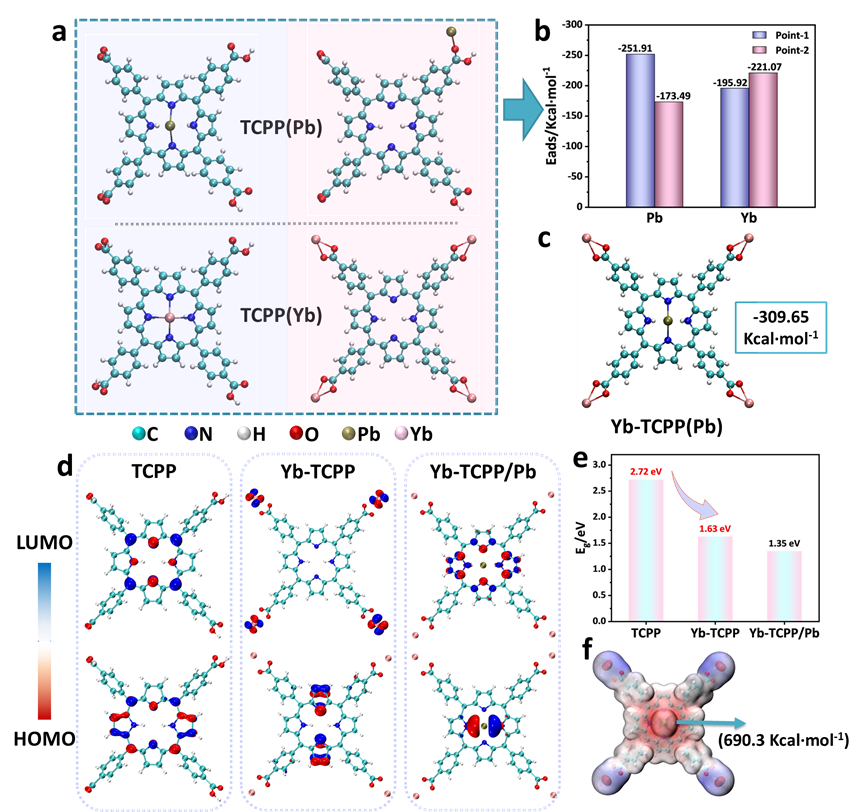

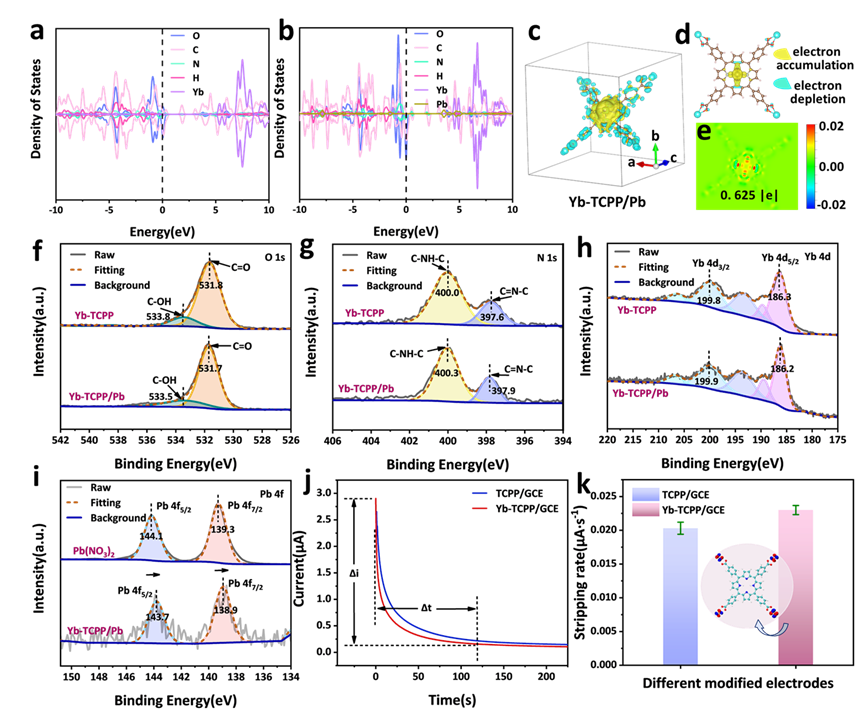

3. 通过DFT、XPS等手段进一步验证了Yb-TCPP的结构优势以及对目标Pb(II)的高效选择。吡咯环中N原子促进Pb(II)的富集与还原,使得电沉积过程高效进行。HOMO-LUMO能隙值的降低证明Yb与TCPP的有效配位显著增强了电极界面的电子传递及与 Pb(II) 的相互作用。同时该研究还强调了在以往电极设计中常常被忽视的Pb(0)氧化溶出效率,在电位正向扫描中,Yb-TCPP结构中表现出亲电性的Yb点位又进一步促进了Pb(0)的再氧化,进而综合实现传感性能提升。从吸附-还原和溶出-氧化两个角度证实了Pb(II)的高效检测机理(图4、图5)。

本研究在操作简单的基础上建立了一种双功能策略:稀土元素镱的掺杂优化了电子传递,同时保留了结构中目标物质识别位点。从多个角度揭示了改性材料对水环境中Pb(II)高效传感检测的机理。这为实现简单高效的电极构建和实际场景中Pb(II)的灵敏检测提供了理论支持。

图1 电极改性材料Yb-TCPP的制备及Yb-TCPP/GCE的微观结构表征

图3 Yb-TCPP/GCE的实际检测及电化学传感性能

图4 TCPP及Yb-TCPP吸附Pb(II)前后的结构分析

图5 Yb-TCPP/GCE吸附Pb(II)前后的电子转移分析

上述研究成果发表于材料领域国际权威期刊《Journal of Materials Chemistry A》上,该研究得到国家自然科学基金项目的支持。论文信息:Z. Liu, Y. Liu, Q. Xue, L. He, H. Liu, J. Zhao, Ytterbium-incorporated porphyrin nanostructure-modified carbon electrodes for ultra-sensitive detection of lead ions in water environments, Journal of Materials Chemistry A, (2025),13, 35789-35800. DOI: 10.1039/d5ta06358b.

全文链接: https://doi.org/10.1039/D5TA06358B