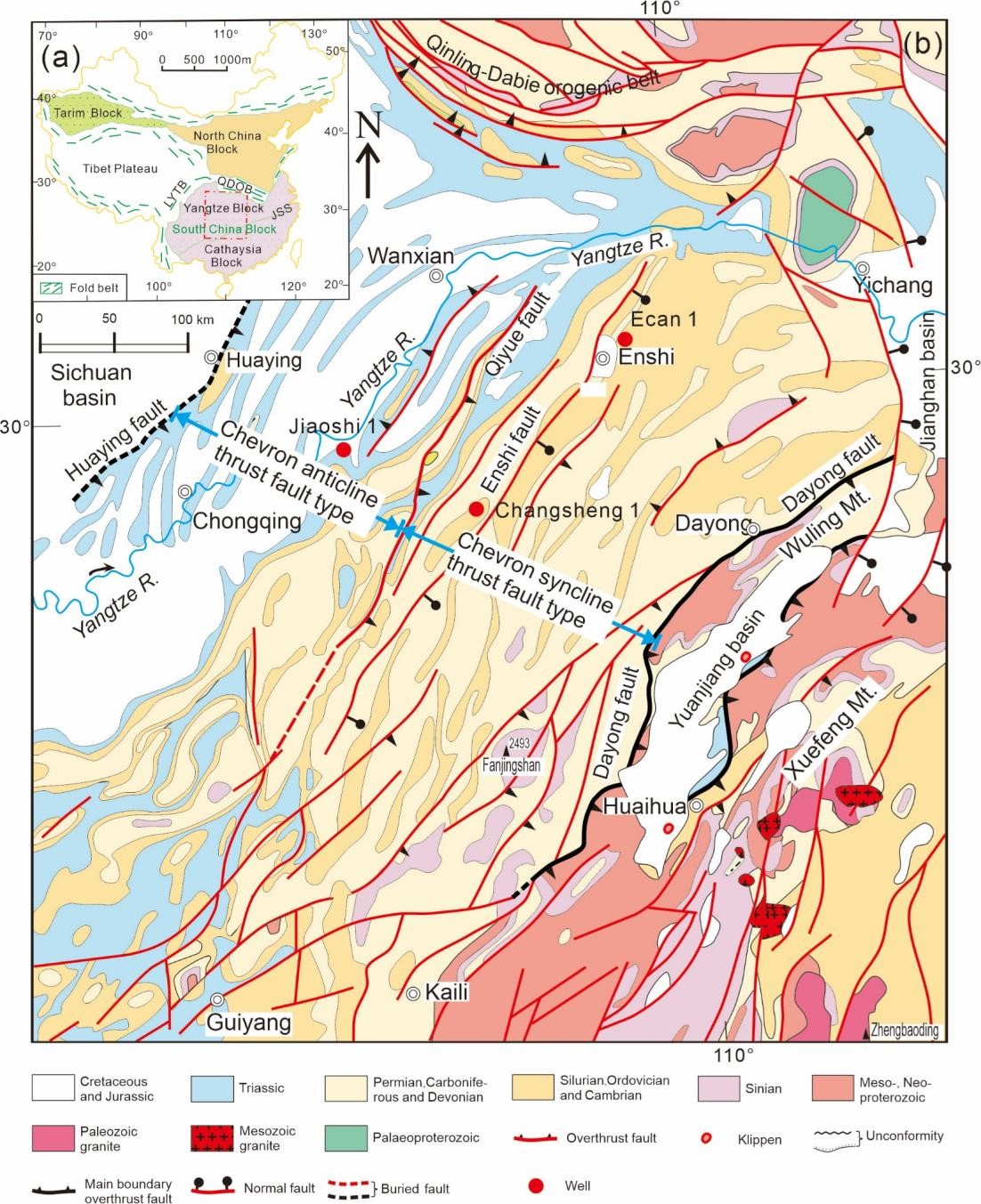

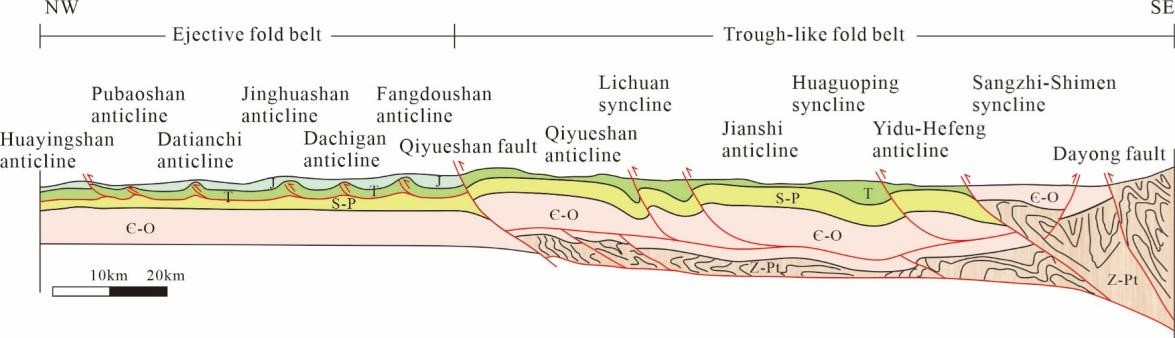

前陆褶皱逆冲带作为造山带的重要构造组成单元,其形成扩展对于理解造山带的生长具有重要的意义。西雪峰山褶皱逆冲带位于华南地块,是中生代重要的板内造山带,以典型的侏罗式褶皱而闻名。该带自东部的大庸断裂延伸至西部的华蓥山断裂,横向展布约400 km,在平面上整体呈弧形,走向为NNE-SSW(图1)。带内主要发育多种断层相关褶皱,包括断展褶皱、断弯褶皱以及滑脱褶皱,并构成叠瓦状逆冲推覆体以及双重构造等构造组合。此外,齐岳山断裂还将该带划分为两个变形域:西侧的隔档式褶皱带和东侧的隔槽式褶皱带。由东向西,背斜由箱状逐渐演化为尖棱状,其两翼倾角逐渐增大,部分地层甚至发生倒转。与之对应,向斜则逐渐开阔,其两翼倾角由高陡逐渐过渡为低缓(图2)。然而,对于隔槽式褶皱带向隔档式褶皱带过渡的运动学机制仍存在争议,以往研究多集中于齐岳山断裂的构造属性,而忽略了滑脱层的横向岩相变化。事实上,这些滑脱层可能对该过渡带内的应变分配和运动学传播过程具有关键的控制作用。

基于此,我校地球科学与资源学院博士生孔霏在颜丹平教授指导下,联合团队邱亮教授及周志成博士后,设计完成了两组砂箱模拟实验,并结合粒子图像测速技术以及磁化率各向异性方法系统约束应变特征,旨在探索多层滑脱体系条件下褶皱逆冲带的几何学与运动学演化规律。主要创新性研究结果如下:

(1)下寒武统与下三叠统的两套滑脱层将盖层划分为三个构造层,逆冲楔的发育在各构造层均为普遍特征,其基本构造单元由沿滑脱层发育的坪-坡型逆冲断层及其上盘的断层相关褶皱组成。

(2)磁组构分析显示,在逆冲楔不同构造部位表现出不同的应变特征,代表不同的变形机制:逆冲断层断坪处表现为初始变形磁组构(均一滑脱层)或剪切作用主导磁组构(非均一滑脱层);逆冲断层断坡处表现为断层主导磁组构类型;断层相关褶皱翼部表现为斜交磁组构;核部表现为磁面理平行于轴面的磁组构类型(均一滑脱层)或磁面理垂直于挤压方向的磁组构类型(非均一滑脱层)。

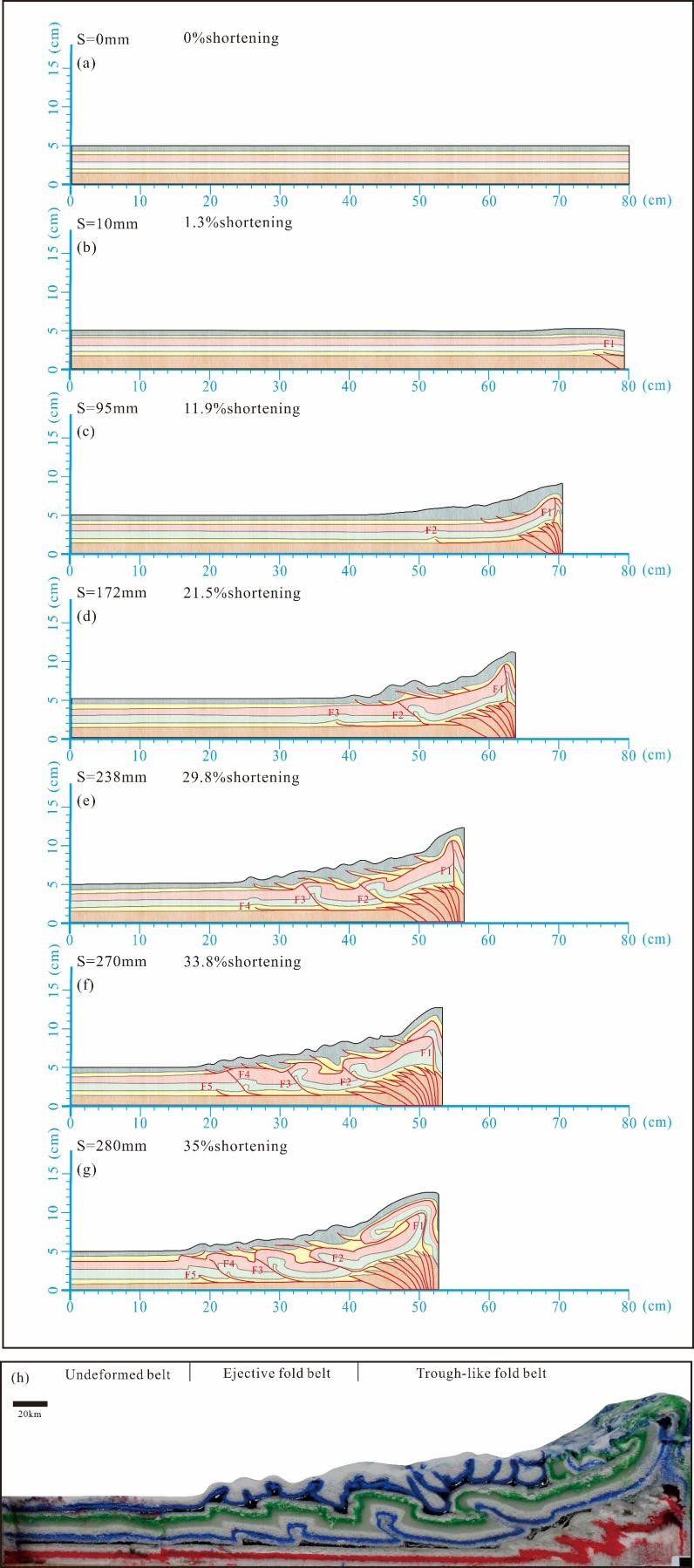

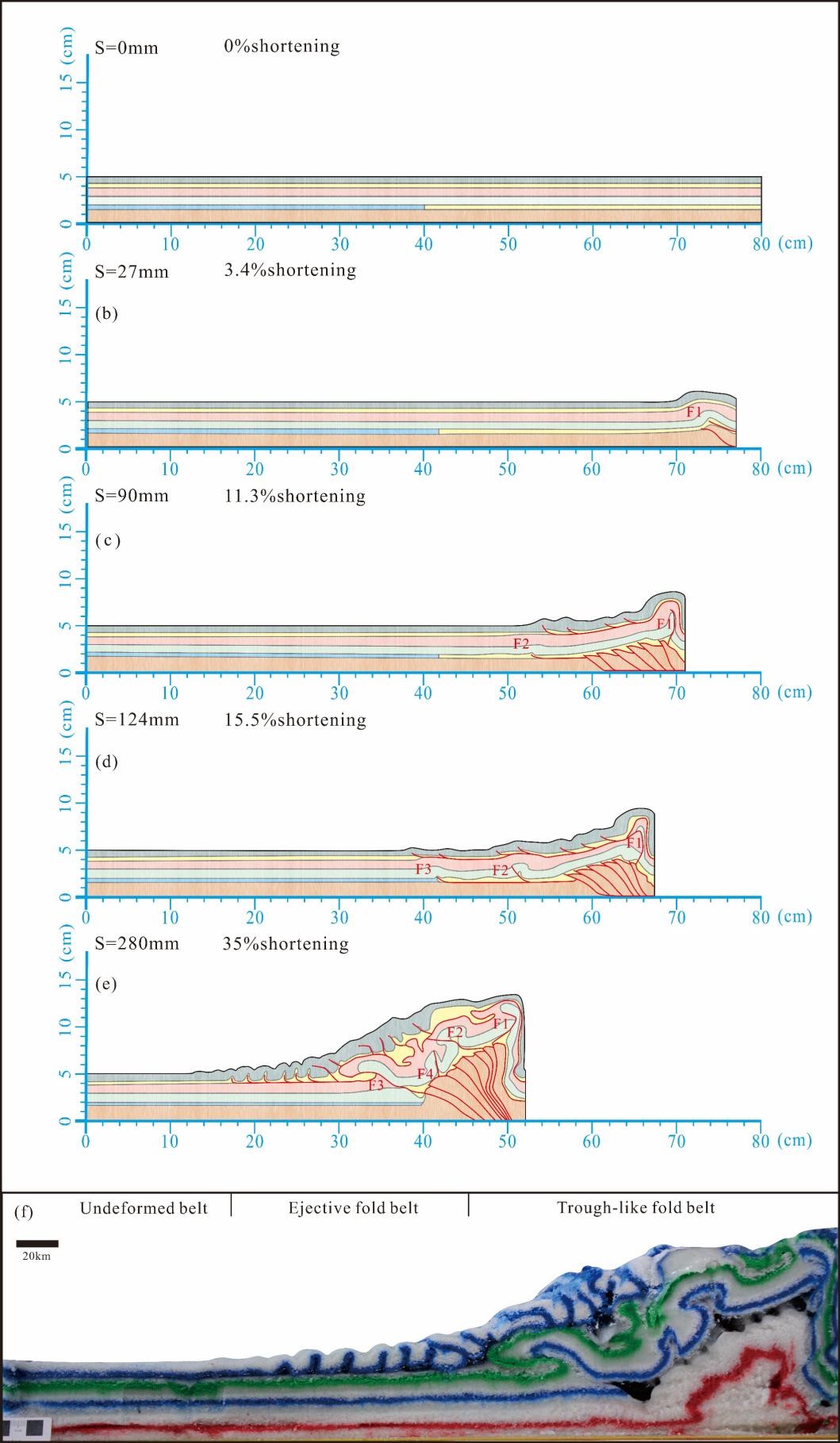

(3)逆冲楔的演化表现出明显的纵向解耦与横向非均一性,由滑脱层的力学性质及组合所主控。纵向上,底部构造层中发育背驮式叠瓦状逆冲断层并组合成主动顶板双重构造,中间构造层中受滑脱层作用导致断层间隔较大并发育箱状背斜,顶部构造层中发育密集的叠瓦状逆冲断层和不对称紧闭褶皱。横向上,齐岳山两侧岩相差异是导致隔槽式褶皱带向隔档式褶皱带过渡的关键因素。

本研究提出了一个新的构造演化模式,强调逆冲楔在多滑脱层体系中的分层扩展及其在控制褶皱逆冲带几何和运动学中的关键作用。该模式不仅深化了对西雪峰山褶皱逆冲带形成机制的理解,也为解析阿巴拉契亚、扎格罗斯和比利牛斯等其它前陆褶皱逆冲带提供了重要借鉴。

图1 (a) 研究区构造位置;(b) 研究区区域地质图(据 Yan et al., 2009)。红色和黑色线条表示区内主要断裂

图2 川东—湘西褶皱逆冲带地质剖面图(据 Li et al., 2018)

图 3(a)-(g) 基于 PIV 图像的线条图,显示模型 1 的构造演化及解释。红色线条表示断裂发育位置,F 代表由中部滑脱层派生的逆冲断层。(h) 模型 1 剖面切面图,根据变形特征划分为三类构造带:未变形带、隔档式褶皱带和隔槽式褶皱带

图 4(a)-(e) 基于 PIV 图像的线条图,显示模型 2 的构造演化及解释。红色线条表示断裂发育位置,F 代表由中部滑脱层派生的逆冲断层。(f) 模型 2 剖面切面图,根据变形特征划分为三类构造带:未变形带、隔档式褶皱带和隔槽式褶皱带

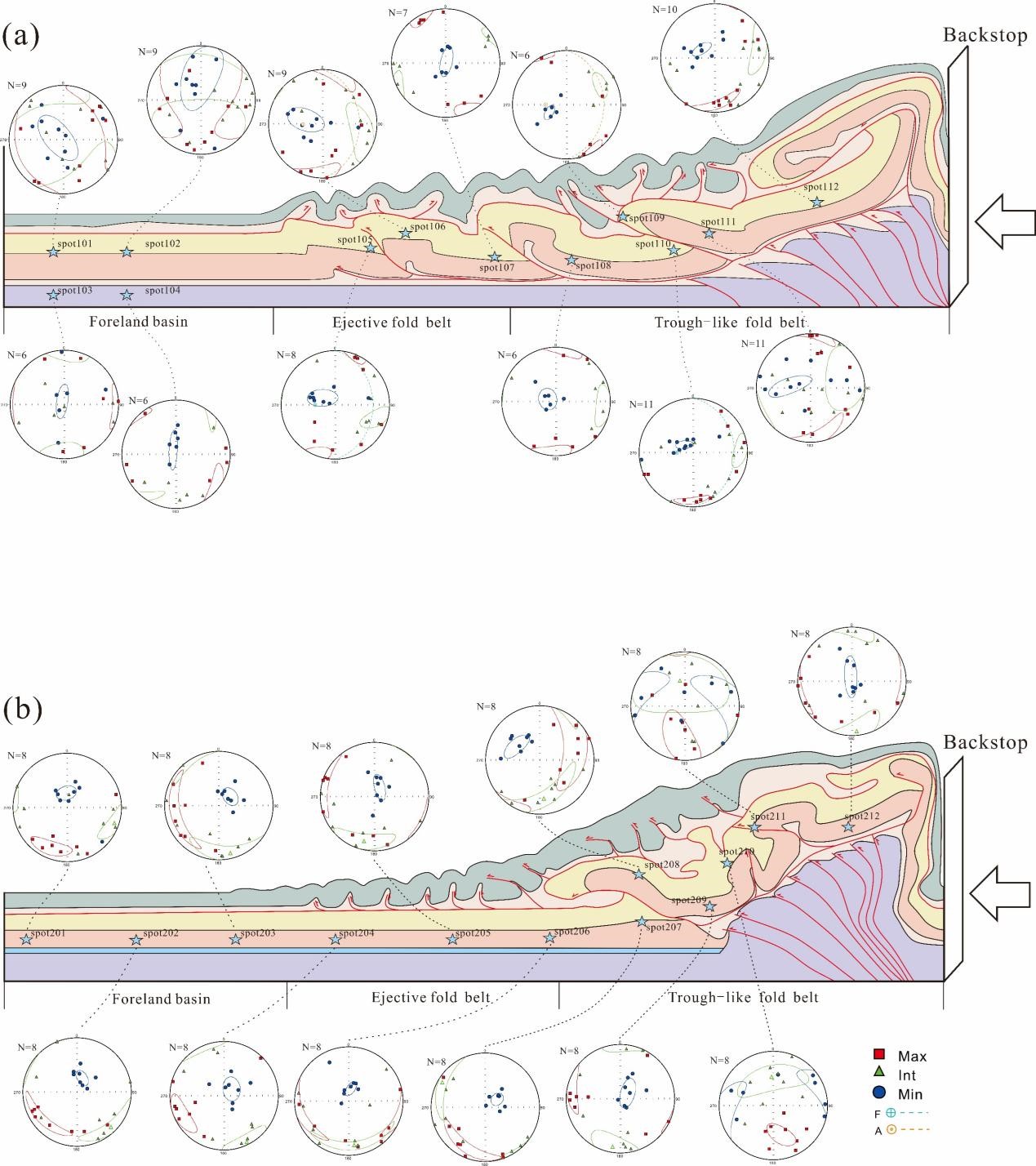

图5 模型剖面图及 AMS 取样位置。各取样点经层面校正后的磁组构投影于等面积下半球,定义活动挡板方向为东。黑色基圆表示层面,蓝色虚线表示断层面,橙色虚线表示褶皱轴面

上述研究发表在构造地质学国际权威刊物《Tectonics》上:Kong, F., Yan, D. P., Qiu, L., Zhou, Z., Hao, Z., & Lin, X. (2025). Thrust Wedge Dominated Multilayered Propagation Using Finite Strain Sandbox Modeling: Growth of the Western Xuefeng Fold‐Thrust Belt, South China Block. Tectonics, 44(10), e2025TC009112.

全文链接:https://doi.org/10.1029/2025TC009112