锂作为关键能源金属,全球需求持续攀升。除了传统的花岗伟晶岩型和盐湖卤水型锂资源外,喀斯特型铝土矿岩系中锂富集近年来引起广泛关注。然而,喀斯特铝土矿岩系经历风化、成岩、后期热液改造等多重复杂地质过程,锂分布和富集规律尚不明确。

针对上述科学问题,我校地球科学与资源学杨淑娟教授等对广西铝土矿矿集区两个典型的喀斯特型铝土矿剖面开展矿物学、岩相学、地球化学、LA-ICP-MS元素成像、锂同位素分析和数值模拟,厘清了锂地表风化、埋藏成岩、热液改造等不同阶段的行为机制,取得了以下主要成果和认识:

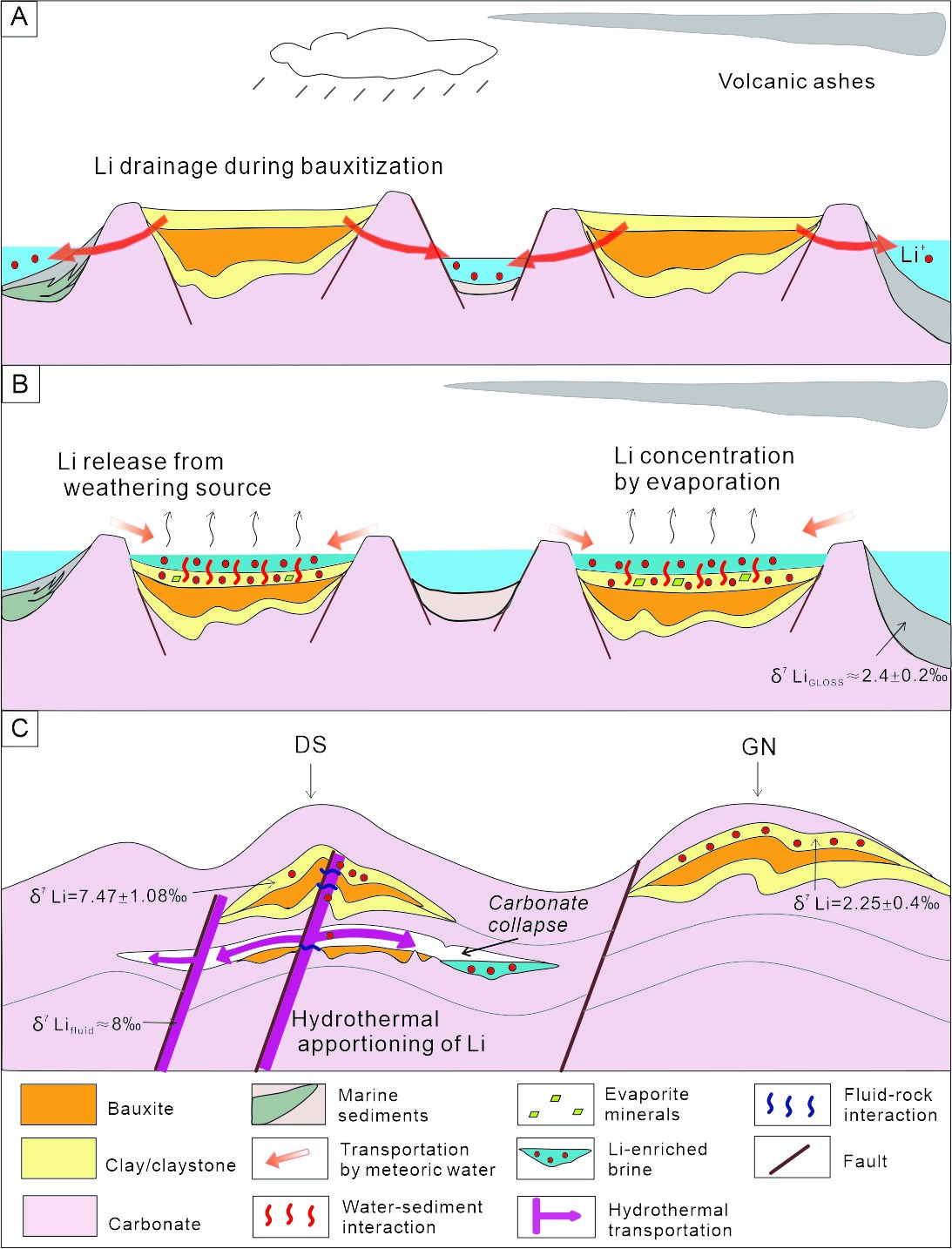

1、风化过程释放锂而不利富集:锂从长英质火山灰等源岩中释放;相较于经历了成岩作用的喀斯特铝土矿岩系,无论是未固结的铝土矿前驱(如广西中部平原三水铝石型沉积)还是堆积型铝土矿,其沉积序列中黏土的锂含量均较低,说明强烈风化环境会导致锂的淋失。

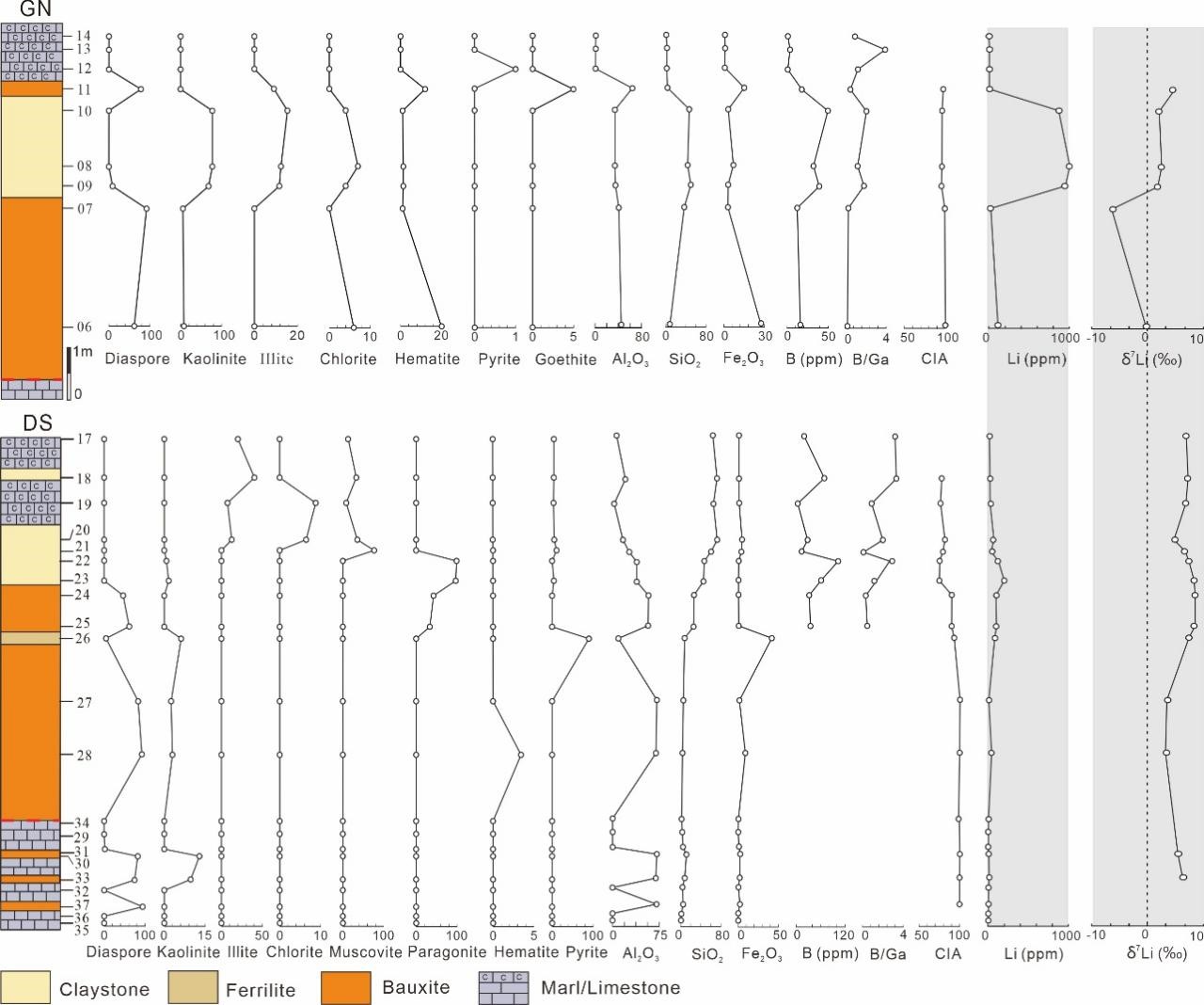

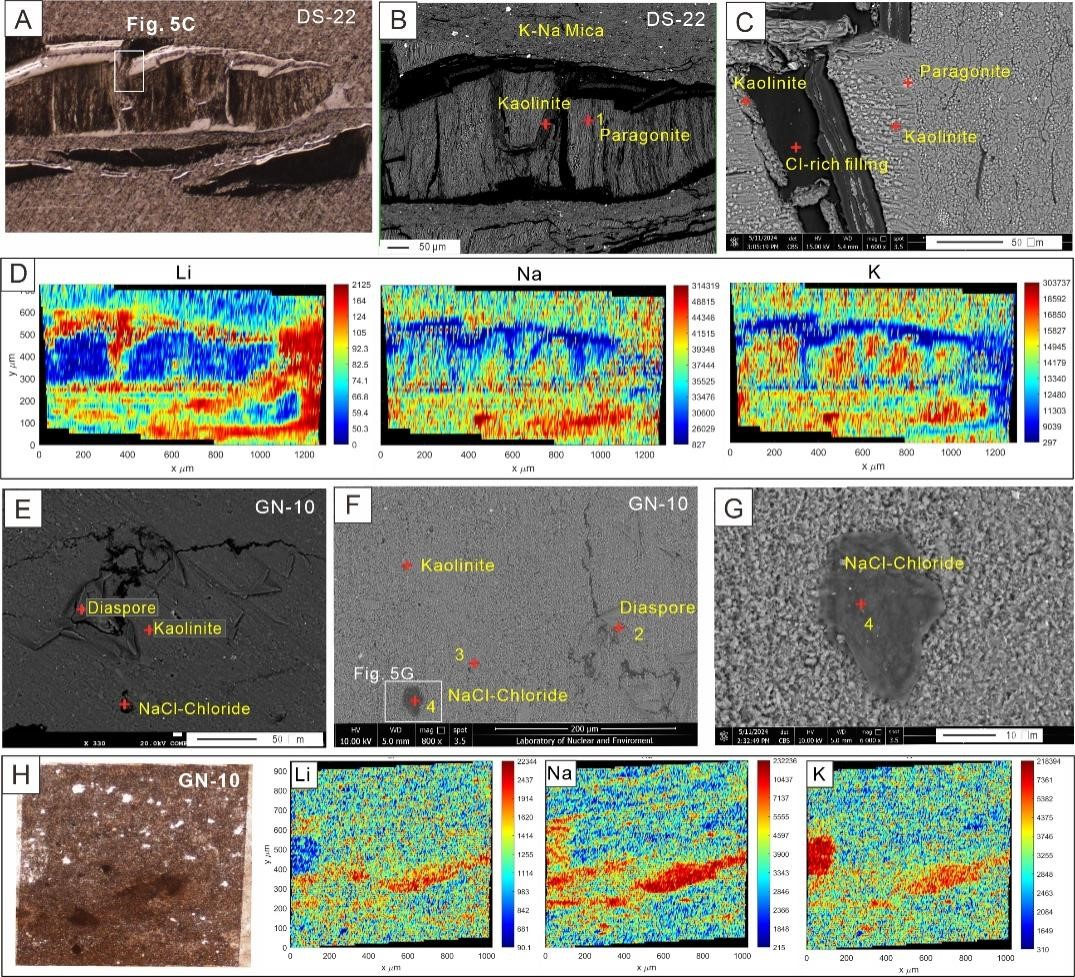

2、锂富集与蒸发浓缩作用相关:在古念(GN)铝土矿剖面中,上覆黏土岩中锂的高含量(高达1000 ppm)并伴随蒸发岩矿物(如氯化物)出现及高B含量和B/Ga比值,表明锂在局限蒸发盆地中通过卤水浓缩而富集于上覆黏土层。

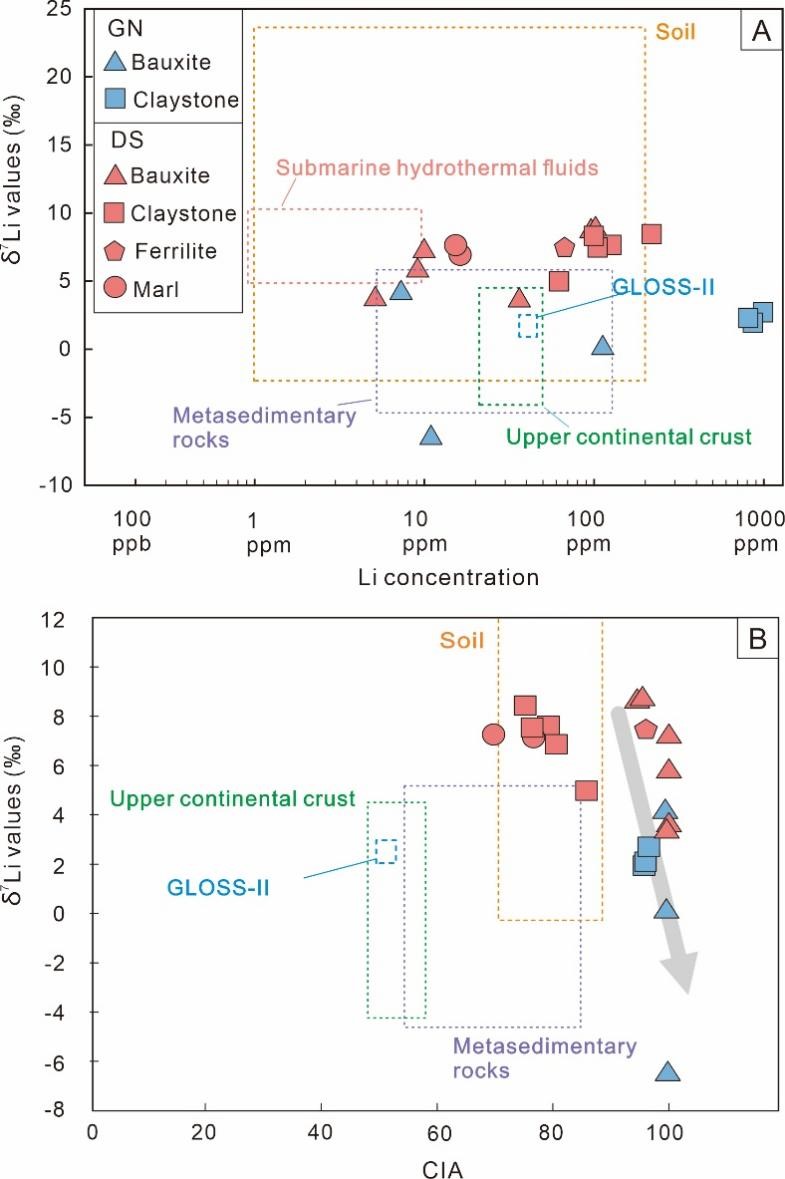

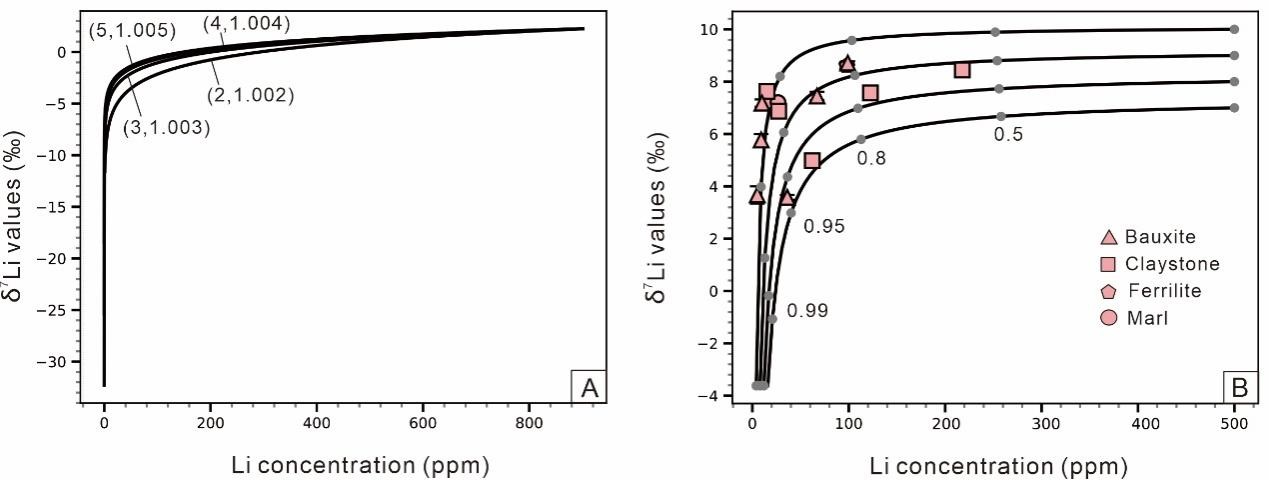

3、热液活动导致锂的再分配:在登晒(DS)铝土矿剖面中,广泛发育钠云母(paragonite)的上覆黏土层中,锂含量明显较DS剖面低(~200 ppm),且锂主要沿裂隙高度富集,δ7Li值高度均一化且具有典型热液流体的同位素特征(7.56‰–8.71‰),表明后期热液活动对锂进行了淋滤-再沉淀改造。数值模拟结果显示,热液过程导致锂从固相中大量流失,并在裂隙中重新沉淀,形成局部富集。

研究指出蒸发盆地中的黏土岩层是锂的重要储层;强调热液活动区域可能导致锂的再分配和形成油田卤水型等锂资源。本研究提出的锂富集模型不仅适用于铝土矿岩系锂资源,也对陆相卤水、火山-沉积型黏土矿、油田卤水等锂成矿过程具普适性,为全球锂资源的成因机制与勘探策略提供了理论框架,有助于在能源转型背景下更高效地定位和评估锂资源。

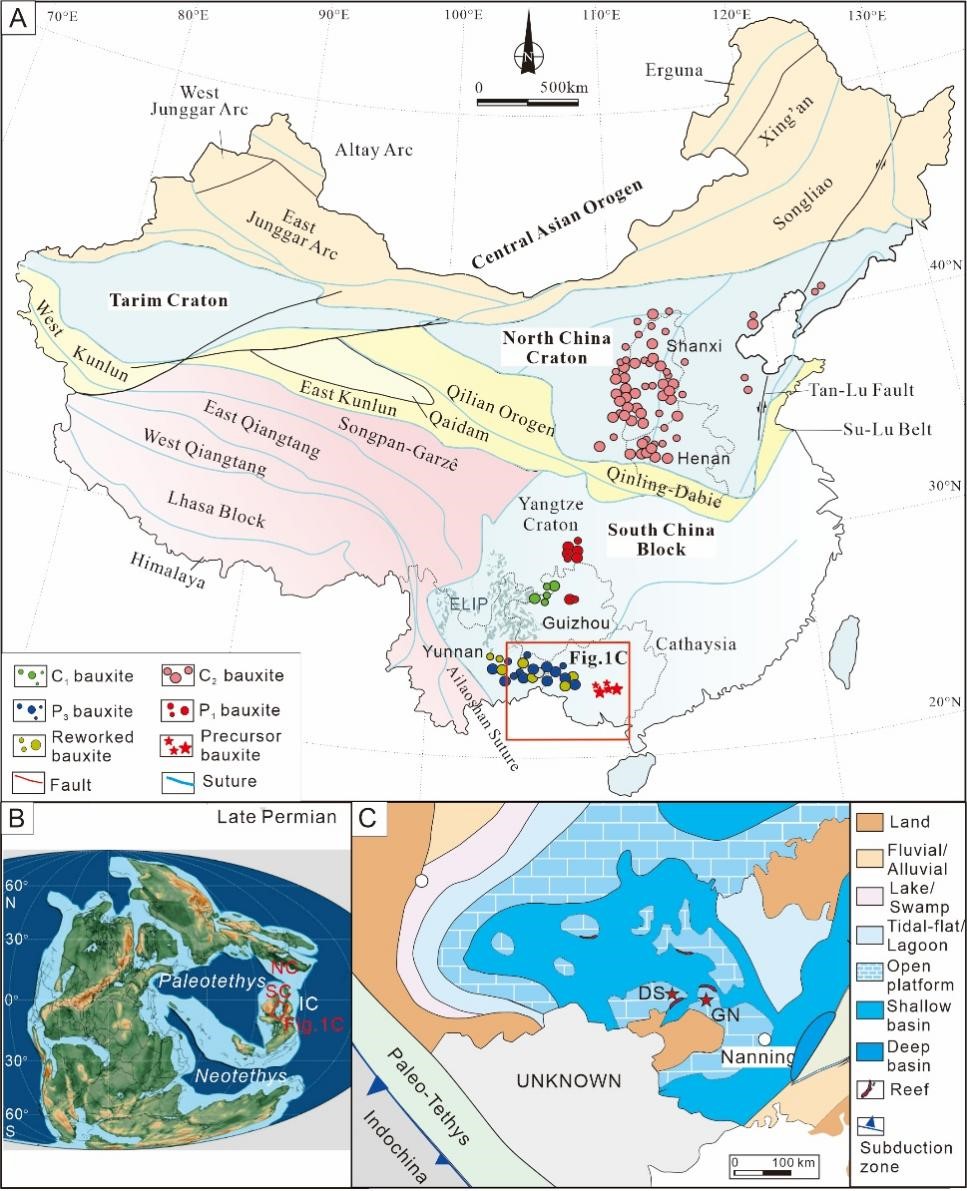

图1. 中国铝土矿分布、主要类型及研究区古地理图。

图2. 两个研究剖面的垂向矿物、地化和锂同位素特征。

图3. 两个剖面中典型的黏土岩中锂元素分布特征。

图4. δ7·Li和锂含量、CIA风化指数投图。

图5. 热液改造过程中的锂淋滤和沉淀数值模拟。

图6. 喀斯特铝土矿成矿过程中锂行为:(A)风化淋滤阶段;(B)卤水浓缩阶段;(C)后期热液再分配阶段。

该研究得到了国家重点研发计划(2022YFF0800200)和国家自然科学基金(42125203和 42172073)等项目资助。论文信息:Shujuan Yang, Qingfei Wang, Lin Xu, Rongfeng Qin, Huan Ma, and Fangge Chen. 2025. Lithium enrichment in karst bauxitic sequences: A case study from the Youjiang Basin, South China. GSA Bulletin.

全文链接:https://doi.org/10.1130/B38179.1