震旦-寒武纪转折期(E-C)是地质史上最重要的一个时期之一,见证了一系列重大地质事件,例如超大陆的裂解和组合、“生命大爆发”、广泛的海洋缺氧与黑色页岩沉积等。震旦-寒武纪转折期沉积的这套黑色页岩有机质含量十分丰富,是我国南方常规油气勘探的重要烃源岩层,也是页岩气勘探开发的重要目的层。传统观点认为有机质富集主要依靠保存条件和生产力水平,但有机质富集与地球多圈层相互作用密切相关。然而,震旦-寒武纪转折期地球多圈层相互作用(特别是环境-生物的协同演化)及其对有机质富集的影响机制尚不清晰。

针对上述科学问题,中国地质大学(北京)能源学院博士生刘伟在高平教授和肖贤明教授的指导下,大量收集了来自扬子板块不同沉积相下寒武统页岩的地球化学数据(包括TOC、Fe组分、主微量元素),重建了早寒武世古海洋的氧化还原结构,明确了环境和生物之间的协同演化关系,并阐明了生物-环境协同演化与有机质富集之间的潜在关联。这项研究为地球关键转折期多圈层相互作用驱动下有机碳循环和优质烃源岩形成机理提供了新的视角。取得主要认识如下:

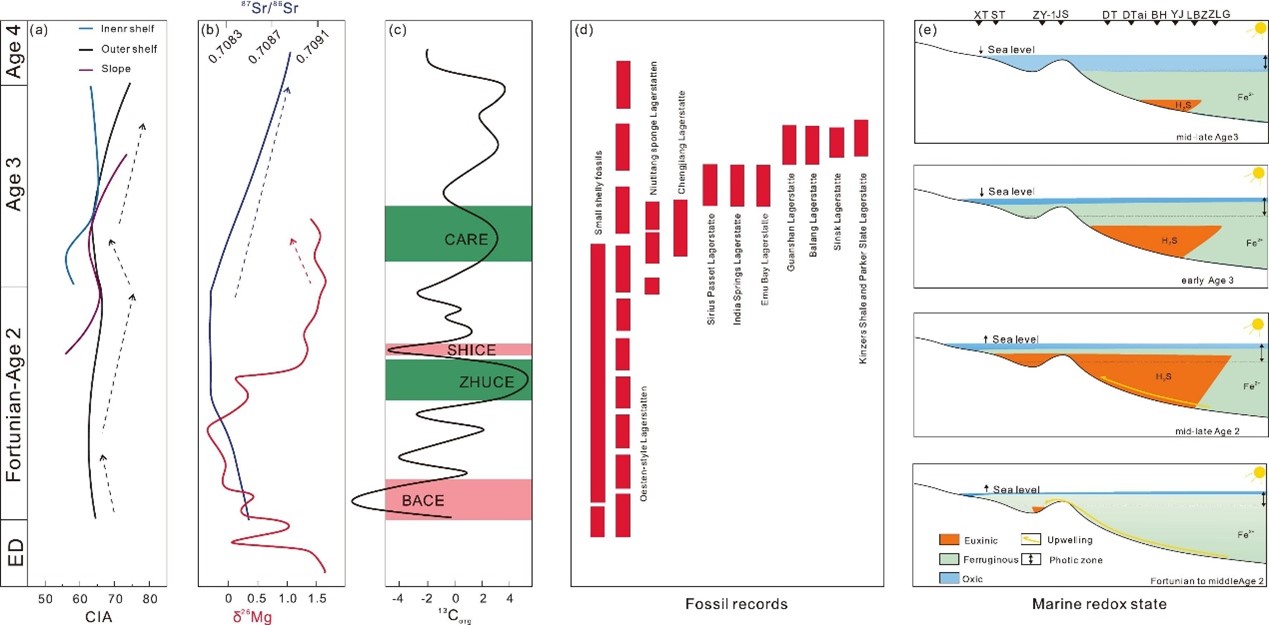

1、幸运阶至第3阶早期,扬子板块古气候以相对寒冷和干燥为主,并于第2阶晚期出现短暂的温暖和湿润条件(图1a和b);第3阶中后期,古气候条件以相对温暖和湿润为主(图1c),这样古气候波动很可能是对巨量有机碳埋藏和华南板块不断向古赤道移动的响应。

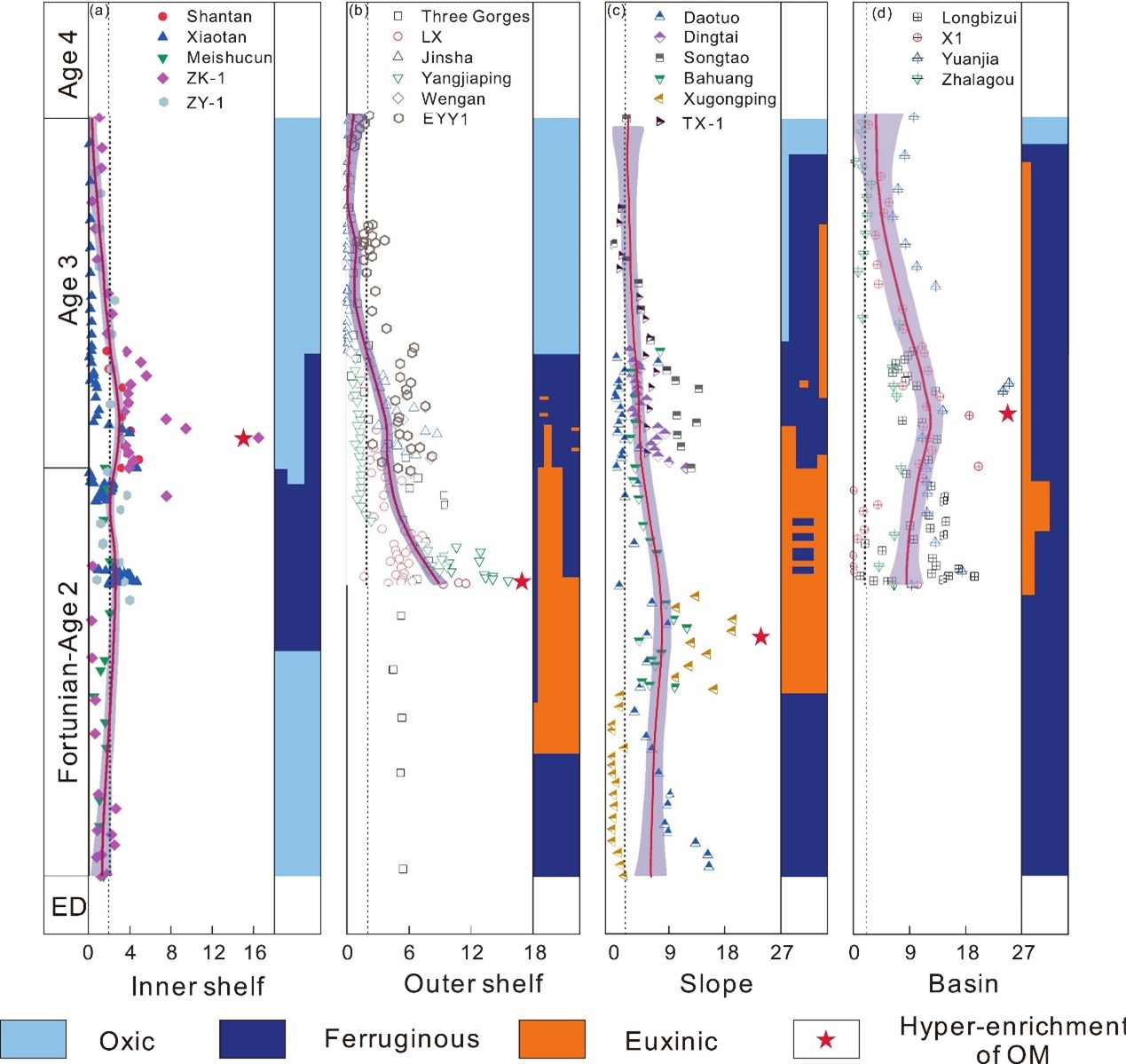

2、早寒武世古海洋铁化或硫化的底水条件受控于氧化剂(硫酸盐)与还原剂(有机碳)之间的相对含量,其中氧化剂主要受大陆化学风化强度与相对海平面波动的影响,而有机碳的可用性是对生产力的响应,主要与上升流和热液活动密切相关。

3、早寒武世古海洋的氧化还原条件时空非均质性影响着小壳类化石和海绵动物的分布,环境变化是生物勃发与“灭绝”的主要驱动因素。古海洋氧化还原状态的波动与寒武纪生命大爆发均呈现出多幕次的特征,特别是第二阶中后期广泛发育的硫化环境与寒武纪生命大爆发第一幕与第二幕之间“生物灭绝”事件在时间上高度吻合,表明前者可能是导致“生物灭绝”的主要原因,同时不断扩大的硫化环境也直接促进了生物的多样性演化(图1)。

4、地球多圈层之间复杂的相互作用控制着早寒武世不同时空尺度下的有机质异常富集。早寒武世期间,大陆化学风化作用强度逐渐增强(图1),同时从岩石圈向水圈输送了大量的陆源营养物质(如硫酸盐、磷、铜);陆源硫酸盐可以通过微生物的硫酸盐化学作用进行消耗,从而产生H2S,并对缺氧或硫化底水条件的形成具有促进作用,从而增强有机碳埋藏的效率(图2);透光带的硫化导致一些真核生物的灭绝,死亡的生物体为有机质富集提供了有利的物质基础;此外,上升洋流和热液活动也可以促进浮游生物的勃发,提高初始生产力,进而促进有机质的生产与埋藏。因此,地球多圈层相互作用控制了有机质的生产与保存,多因素的耦合(如海平面上升、强烈热液和上升洋流活动、初始生产力勃发以及广泛的缺氧底水条件)造成了有机质的异常富集(图2)。

图1 早寒武世古环境、生物与主要地质事件的协同演化关系。(a) CIA值变化;(b) 87Sr/86Sr和δ26Mg值变化;(c) δ13C变化;(d)生物群的分布;(e)早寒武世古海洋氧化还原结构及演化。

图2 下寒武统不同沉积相区沉积物的TOC含量时空变化及其与氧化还原结构的关系(红线代表Lowess拟合趋势线,紫色阴影代表具有90%置信区间,虚线代表TOC = 2wt %)

上述成果主要受国家自然科学基金重点项目“我国南方下寒武统页岩气评价的一些基础科学问题研究”(42030804)资助,发表于国际权威学术期刊《Earth-Science Reviews》,高平教授为论文通讯作者。论文信息为:Liu, W., Gao, P.*, Lash, G.G., Xiao, X., 2025. Co-evolution of life and environment during the early Cambrian of South China: Implications for organic matter enrichment. Earth-Science Reviews, 271: 105294.

全文链接:https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2025.105294