俯冲起始(Subduction Initiation,SI)是指大洋板块下沉直至变得自我维持的地球动力学过程,是板块构造理论中的关键环节。然而,由于直接的地质记录少,其发生机制与持续时间仍存在争议。目前,对俯冲起始过程的研究主要依赖于两类关键地质载体:俯冲带上盘的蛇绿岩(SSZ型蛇绿岩)与下盘的变质底板。变质底板形成于俯冲板片的高温变质作用,是揭示俯冲起始阶段热–构造演化的重要对象。传统观点认为俯冲起始是一个相对快速的过程,通常发生在10 Myr以内。然而,这一模式是否具有普适性仍需更多年代学证据。

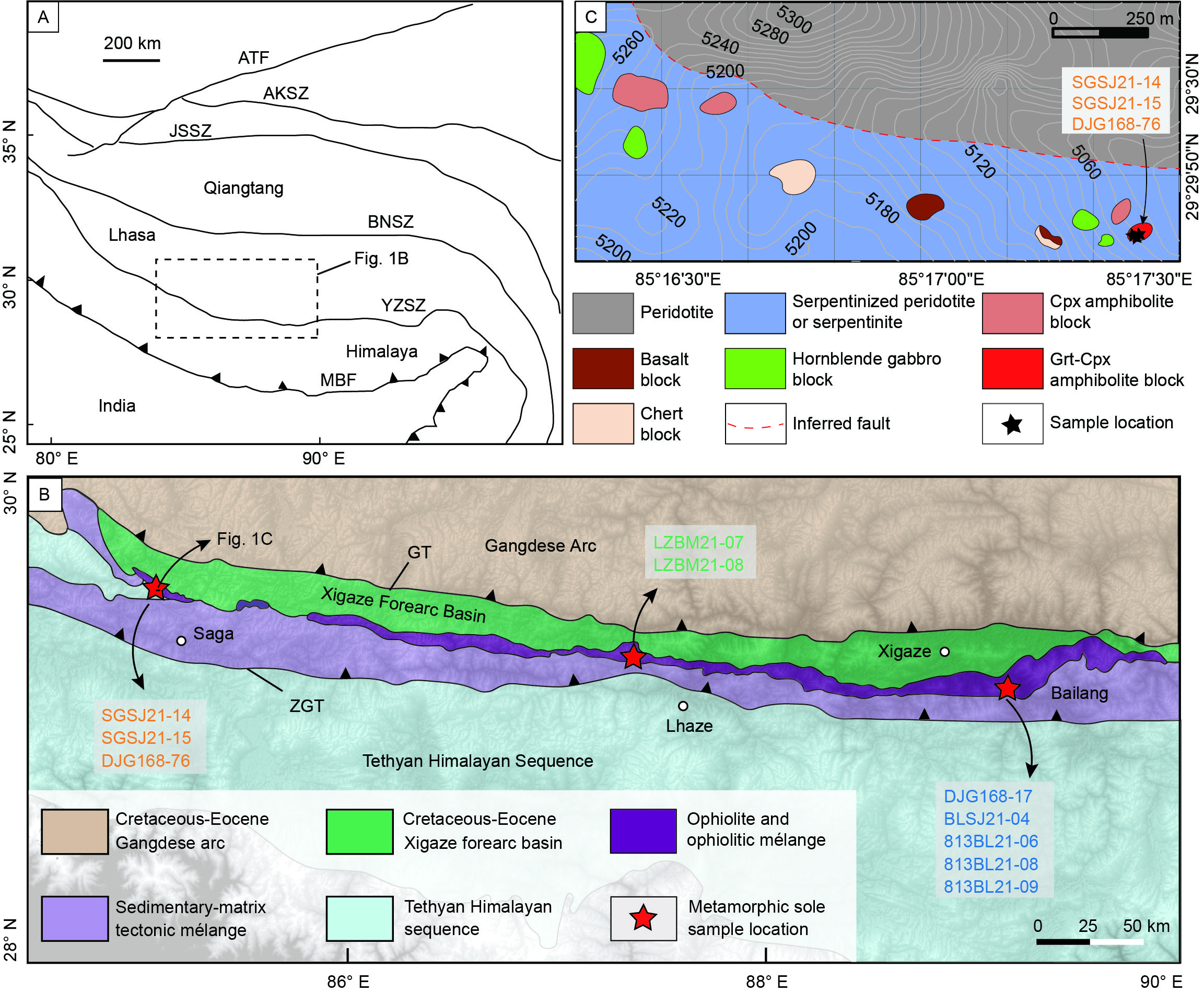

针对上述问题,中国地质大学(北京)地球科学与资源学院的沈洁博士生(已毕业)在戴紧根教授的指导下,联合张亮亮副研究员及杨凯博士生(已毕业),以西藏雅鲁藏布缝合带中–西段的白朗、拉孜和萨嘎蛇绿混杂岩为重点研究区,开展了系统的野外调查与室内分析。研究团队对混杂岩中的石榴角闪岩、浅色角闪岩等变质底板样品(图1),进行了岩石学、全岩地球化学、锆石–磷灰石–榍石U–Pb定年与微量元素分析,并结合已有年代学数据,系统重建了新特提斯洋东段的俯冲起始过程,取得以下主要认识:

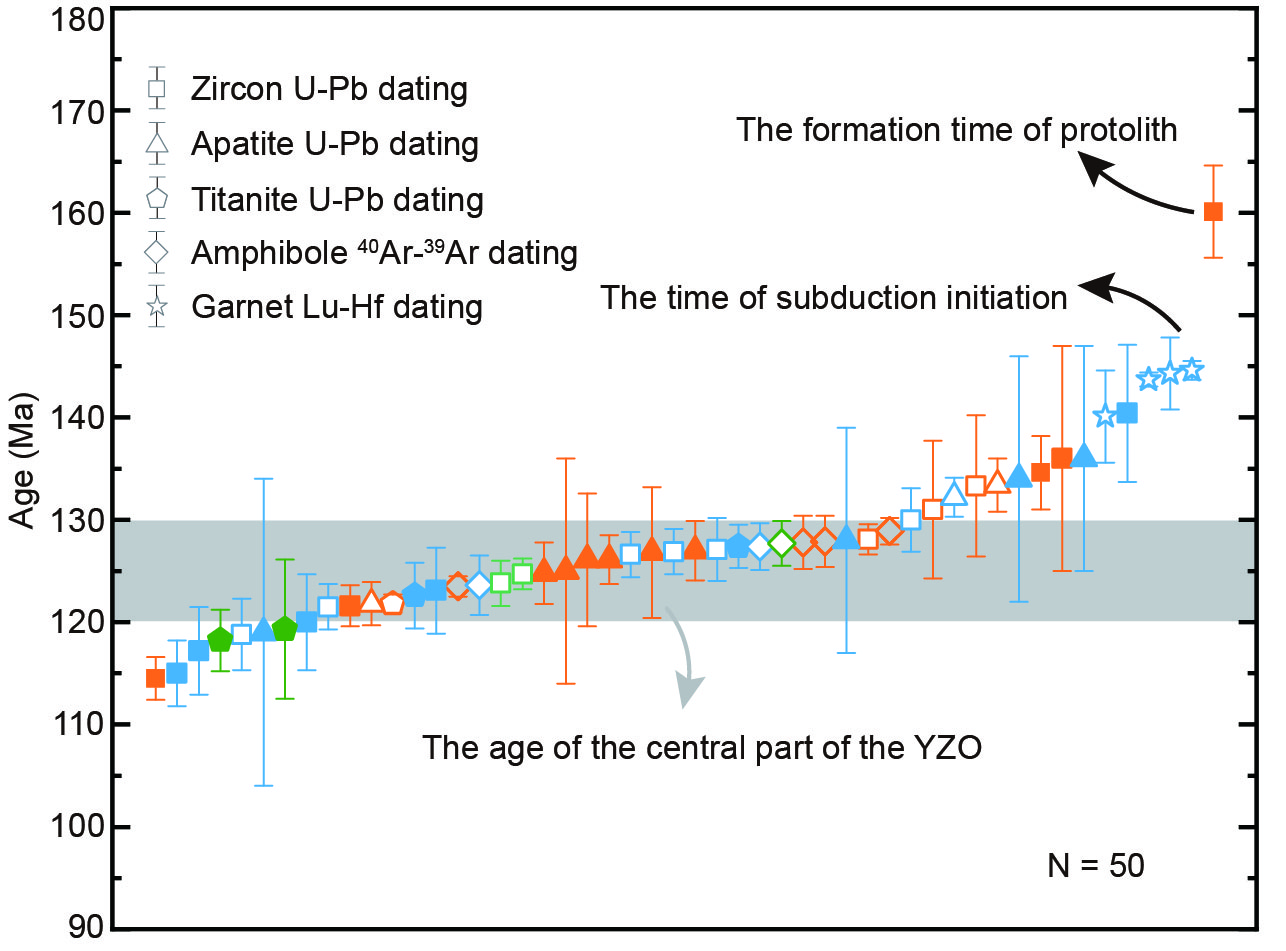

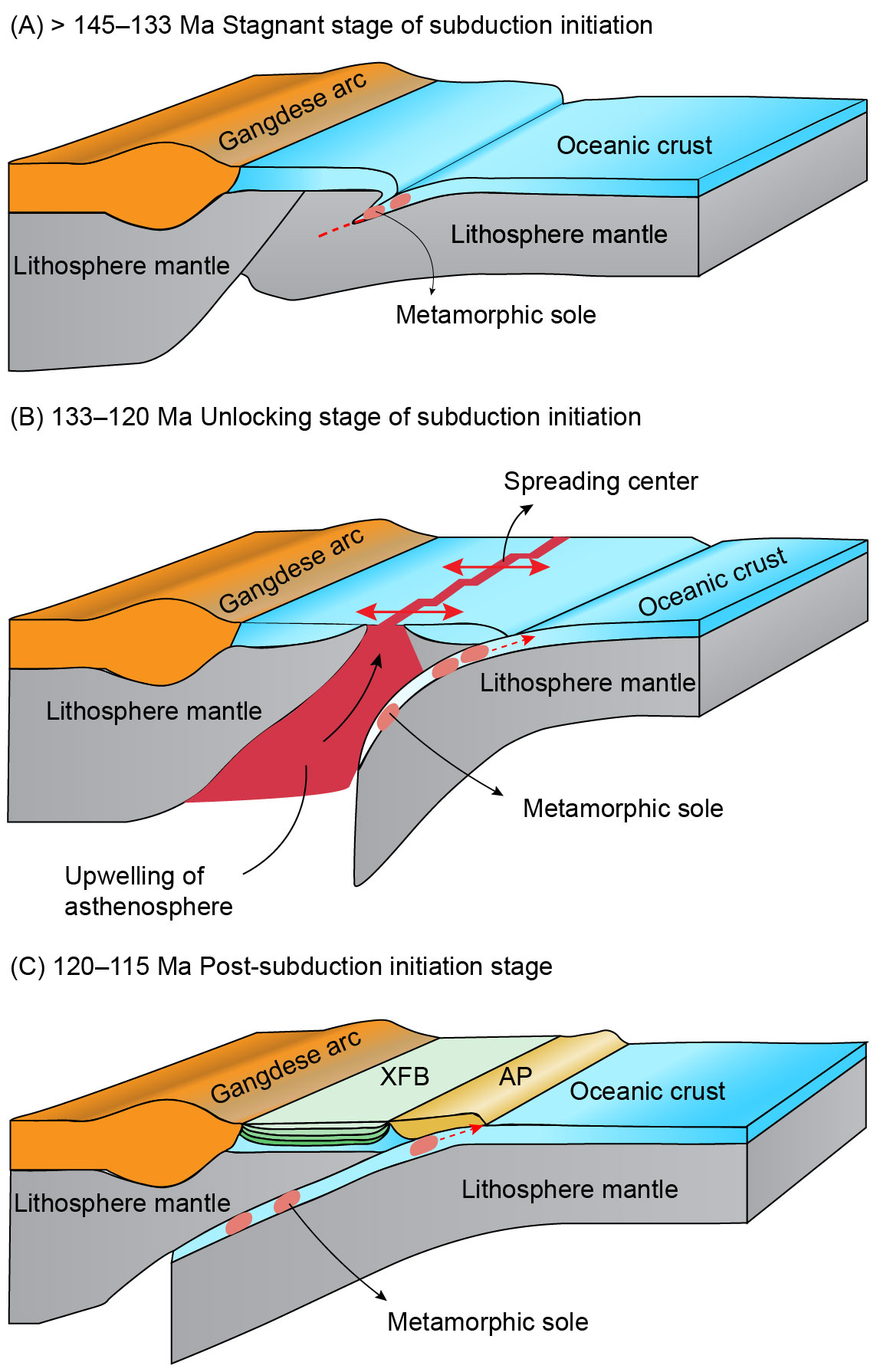

(1)雅鲁藏布缝合带变质底板的原岩形成不晚于160 Ma,而其变质年龄为145–115 Ma,显示出多期演化的特征(图2)。原岩年龄显著老于变质底板主体形成年龄及雅鲁藏布蛇绿岩的年龄(130–120 Ma),表明该区俯冲起始并非发生在大洋中脊,更可能起源于转换断层、岩石圈薄弱带或大陆边缘环境(图3)。

(2)基于变质底板年龄分布特征与区域构造背景,该研究提出新特提斯洋东段存在两阶段、更为长期的俯冲起始过程:a)停滞阶段(145–133 Ma),以缓慢俯冲和较干的地幔楔为特征;b)解锁阶段(133–120 Ma),俯冲加速并引发上覆板块伸展,形成了雅鲁藏布蛇绿岩(图3)。

(3)该研究还识别出了俯冲后阶段(120–115 Ma)的变质底板,其形成晚于蛇绿岩,说明了变质底板的形成过程可能更为复杂。该期变质热源可能来自残留弧前地幔或者洋中脊俯冲。

该研究通过多矿物年代学揭示新特提斯洋俯冲起始是一个持续近25 Ma的长期过程,挑战了传统“快速俯冲起始”模型,深化了对俯冲起始动力学机制与时间尺度的理解。

图1. (A)青藏高原构造简图(据Yin and Harrison, 2000)。(B)雅鲁藏布缝合带中段地质图(据Ding et al., 2005)。(C)萨嘎蛇绿混杂岩区域地质图。图中缩写:ATF,阿尔金断裂;AKSZ,阿尼玛卿–昆仑缝合带;BNSZ,班公湖–怒江缝合带;GT,冈底斯逆冲断层;JSSZ,金沙江缝合带;MBF,主边界逆冲断层;ZGT,仲巴-江孜逆冲断层;Cpx,单斜辉石;Grt,石榴石。

图2.雅鲁藏布缝合带中段变质底板年龄。实心符号代表该研究定年结果,空心符号代表文献中已有定年结果(据Duan et al., 2022; Guilmette et al., 2009, 2012, 2023; Shen et al., 2024; Zhang et al., 2019)。橙色符号代表萨嘎地区变质底板定年结果,蓝色符号代表白朗地区变质底板定年结果,绿色符号代表拉孜地区变质底板定年结果。雅鲁藏布蛇绿岩中段年龄来自Dai et al. (2013)和Hu and Stern (2020)。

图3.雅鲁藏布缝合带中段新特提斯洋俯冲起始过程示意图,展示了从缓慢的俯冲停滞阶段(A, >145–133 Ma),到快速的俯冲解锁阶段(B, 133–120 Ma),再到后俯冲起始阶段(C, 120–115 Ma)的演化过程。XFB,日喀则弧前盆地;AP,增生楔。

上述成果发表于地质学权威期刊《Geology》。研究得到国家自然科学基金委创新研究群体项目(42121002)和中央高校基本科研业务费(2652023001)的联合资助。论文信息:Shen, J., Dai, J. G*., Yang, K., Zhang, L.-L., 2025. Protracted subduction initiation of the Neo-Tethys: Insights from metamorphic sole chronology. Geology 53, 803–808. [IF2024= 4.6]