类芬顿反应的有效性取决于PMS与活性催化中心之间的相互作用,这种作用促进了电子转移及后续活性物种的产生。Co(II)激活PMS会转化为Co(III),而Co(II)的再生通过Co(III)与HSO5-之间的单电子转移反应实现。然而,Co(III)与PMS的反应速率(0.35 M-1 s-1)显著慢于Co(II)的反应速率(100 M-1 s-1),尤其是在痕量Co(II)条件下。为了在高效利用有限资源的同时最大化催化活性,实现催化剂的快速循环至关重要。关于电化学在PMS-AOPs中用于过渡金属还原(特别是涉及均相催化的研究)的报道甚少,且其潜在机制仍不明确。值得注意的是,Co(III)还原所需的环境条件在很大程度上被忽视了。必须强调的是,Co(III)极易发生水解(一级水解常数Kh1=0.22±0.05),导致在pH值超过2.0时游离Co(III)含量极低。水解后的Co(III)会被OH-包裹,使其难以在阴极被还原。此外,有证据表明Co(III)的直接还原需要质子的参与。然而,阴极发生的析氢反应会在阴极附近富集OH-,阻碍了这一过程。相反,在阳极发生的析氧反应会产生富含H+的酸性界面微环境,这似乎有利于Co(III)的存在。因此,电化学过程中Co循环的真实路径仍不清晰。

针对以上科学问题,我校水资源与环境学院冯传平教授团队博士生安宁在陈男教授的指导下联合清华大学李淼教授,以Co(II)为模型催化剂,对电化学增强型的PMS-AOPs体系(EC/Co(II)/PMS)中的钴循环机制进行了深入研究,取得的创新性认识如下:

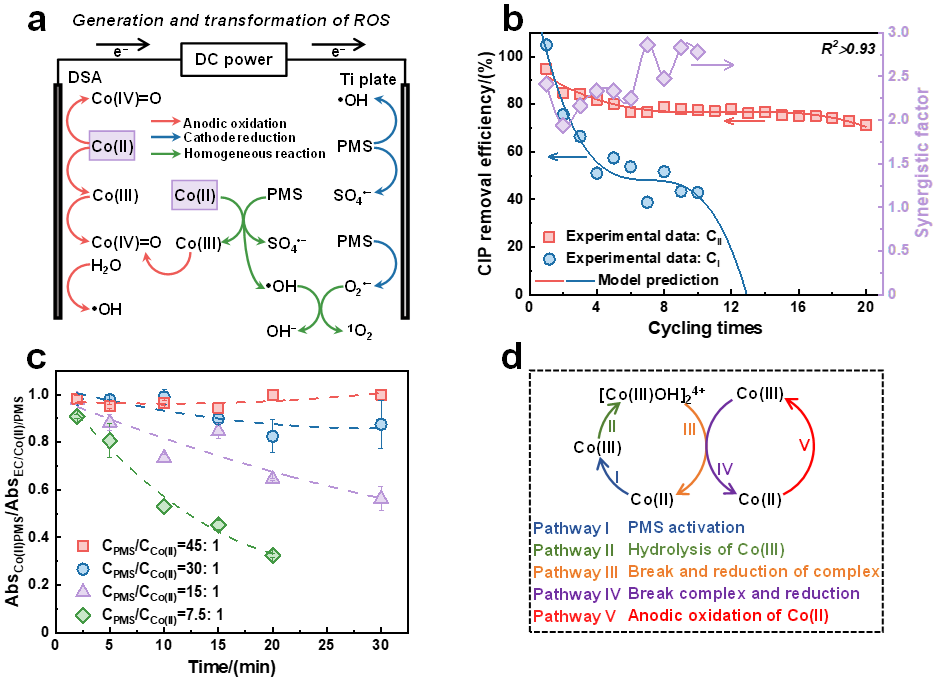

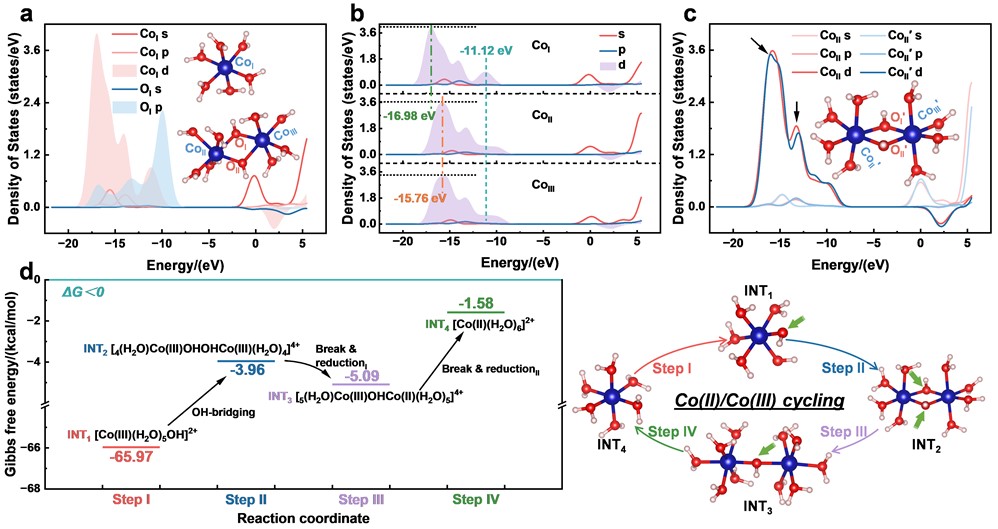

在本研究中,我们利用电化学过程作为助催化剂,成功地通过痕量Co(II)实现了对PMS的高效、持续活化。我们的结果突显了Co(II)作为催化反应活性源的关键作用。Co(II)能够促进SO4·-、·OH和Co(IV)=O的生成,其中·OH可直接促进1O2的产生。虽然电化学过程也能产生少量活性氧物种并参与环丙沙星的降解,但不可否认的是,Co(II)始终是催化反应的关键活性来源。此外,[Co(III)OH]24+络合物的生成涉及H2O配位的置换,这阻碍了球外电子转移过程,并最终导致阴极还原可能不是主要的循环途径。然而,在PMS辅助下,Co(II)在阳极被迅速氧化为Co(III),随后Co(III)继续破坏[Co(III)OH]2+络合物以释放Co(II)。

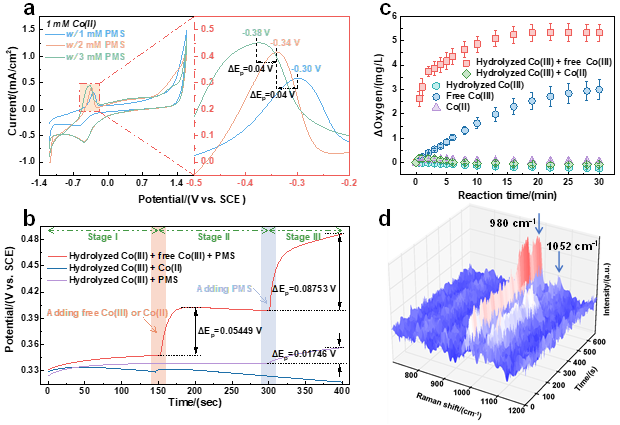

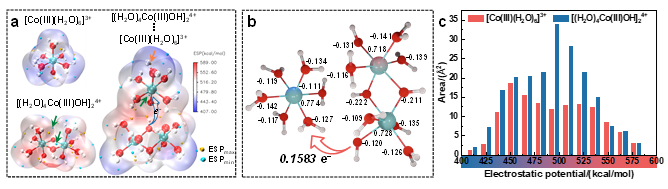

Co(II)的电化学再生维持了催化氧化反应的持续进行,这是仅用Co(II)无法实现的效果。我们对电化学过程中独特的钴循环机制进行了深入分析:通过阳极氧化产生的Co(III)被发现是破坏水解二聚体复合物的关键物种,这使得Co(III)能够通过球外和球内两种电子转移机制发生还原与释放。具体而言,[Co(III)OH]24+二聚体中负责桥连的羟基氧的孤对电子通过球外电子转移至Co(III),这一过程破坏了氧原子与钴之间的电子分布,进而促进了二聚体内Co(III)通过球内电子转移发生还原。这揭示了电化学调控的一个新方面,吉布斯自由能计算明确证实了该循环过程的自发性。

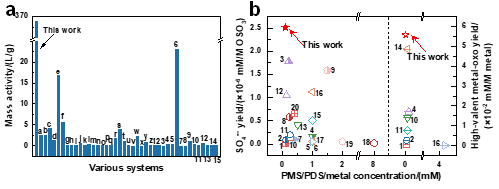

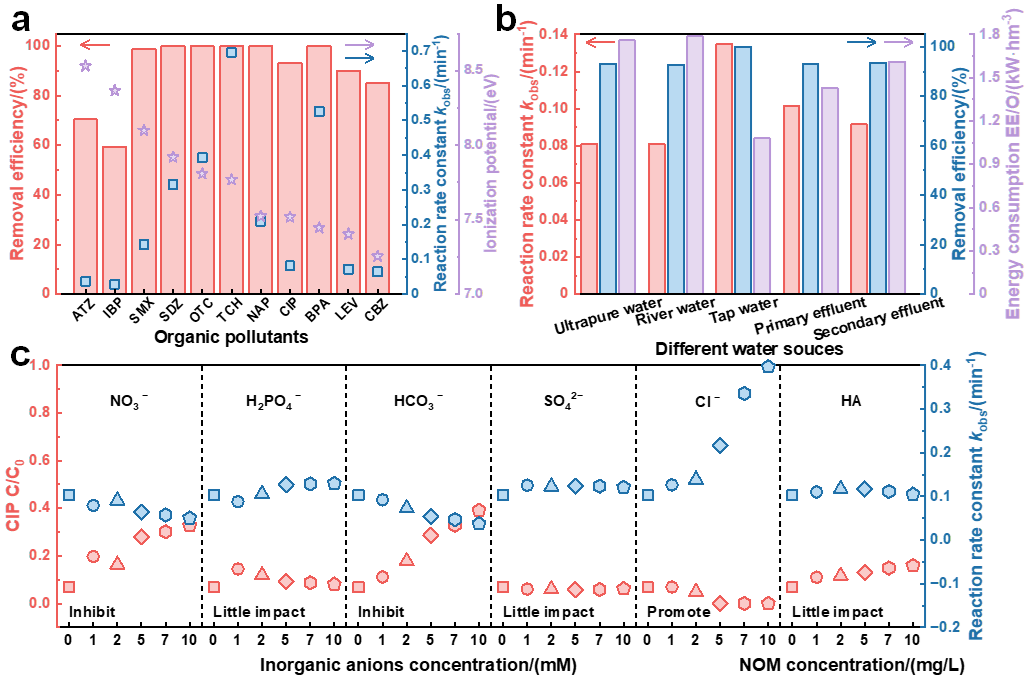

在催化活性方面,电化学过程中Co(II)的质量活性达到368.87 L/g,优于文献报道的多种PMS催化剂。这表明EC/Co(II)/PMS体系能够显著减少多相催化剂合成中对金属盐的需求,并降低催化氧化过程中氧化剂的用量,该体系在减少金属浸出方面也展现出显著优势。此外,由HO-OSO3-、Co反应生成的SO4·-和Co(IV)=O产率分别达到2.51×10-6 mM/M OSO3和5.57×10-2 mM/M Co,与现有研究相比处于较高水平。上述优势可能源于电化学过程对Co(II)/Co(III)氧化还原循环的有效驱动能力。因此,实现均相反应中金属离子催化剂的稳定高效循环对污染物持续降解至关重要。

此外,我们的系统在多种环境条件下均表现出优异的性能,能够有效降解多种污染物,同时展现出良好的生态安全性和抗外界干扰能力。

通过强调电化学过程中钴循环的特定机制,我们解决了PMS转化Co(II)后形成的Co(III)易于水解且难以还原所带来的挑战,从而确保了催化体系的连续高效运行。这项工作不仅为解决均相过渡金属(Mn+)催化高级氧化过程中M(n+1)+还原这一限速步骤提供了方案,也为催化氧化的可持续性提供了新的视角,对推动环境修复领域具有潜在意义。

论文封面图片

图1 提出的表观钴循环路径

图2 Co(II)/Co(III)循环机制

图3 类芬顿系统的对比

图4 潜在的电子转移路径

图5 理论计算与验证

图6 EC/Co(II)/PMS工艺实际应用的可行性分析

该研究得到国家自然科学基金项目(42277041和42077163)的支持。

上述研究成果发表在环境科学领域国际权威期刊《Environmental Science & Technology》上,并被评选为封面论文,论文信息:An, N.1; Chen, N.1,*(通讯作者); Feng, C. P.; Zhang, S.; Li, Z.; Liu, T.; Liu, Y.; Lu, W.; Feng, Z. Y.; Gao, H.; Mu, H. T.; Li, M.*(通讯作者). 2025. Dynamic Co(II)/Co(III) Cycle Driven by Outer- and Inner-Sphere Electron Transfer for Sustained Peroxymonosulfate Activation. Environmental Science & Technology, 2025, 59, 36, 19570-19581 (IF 2024=11.3). (Supplementary Cover) DOI: 10.1021/acs.est.5c03860.

全文链接:https://doi.org/10.1021/acs.est.5c03860