CO2吞吐是一种向储层周期性循环注入CO2的技术,可以通过溶解、膨胀和压力补偿来显著降低油的粘度而提高其流动性。其代表了一种碳利用和埋存(CUS)的范例,优势在于能够改变原油的性质,在冷采受限、压力枯竭严重的油藏中有一定的应用效果。然而,在中深层稠油油藏中,CO2吞吐仍然面临着技术挑战,主要的限制来自冷损伤、较低的扩散系数、流度比和气窜等问题。电加热技术和多介质体系(溶剂或降粘剂、表面活性剂或发泡剂)对于解决这些局限有着良好的效果。前人的研究以不同的组合方式研究并解决了其中的一些问题,然而,在热量输入方面现有的研究大多以蒸汽伴注的方式。很少有研究将电加热和溶剂、表面活性剂等多介质体系的使用结合起来。因此,其技术可行性和在中深层稠油油藏辅助CO2吞吐提高采收率机理并不明确。

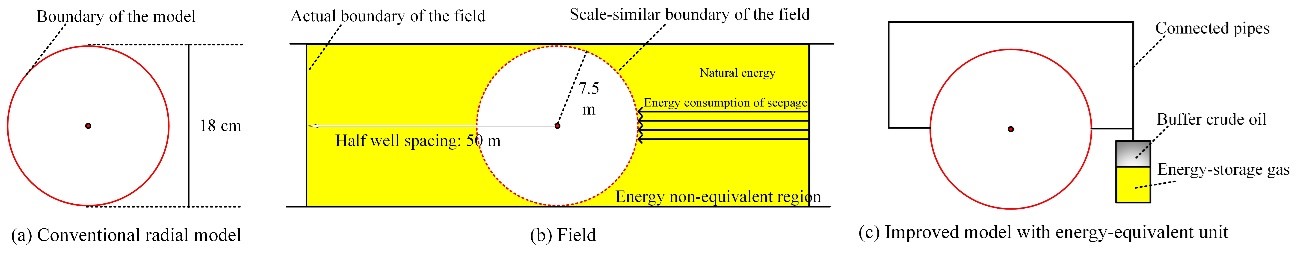

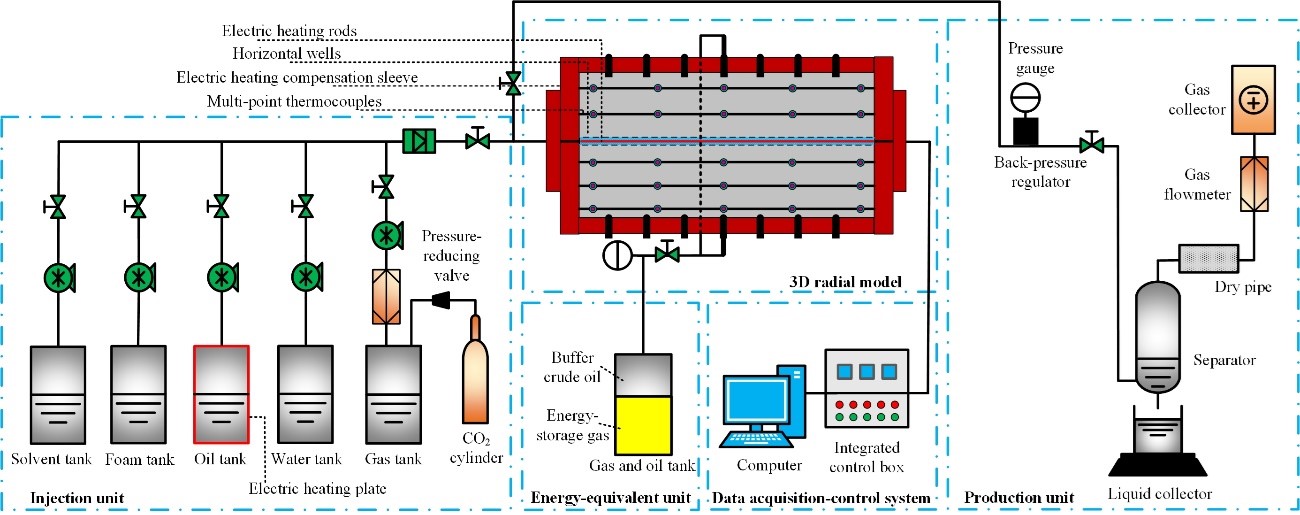

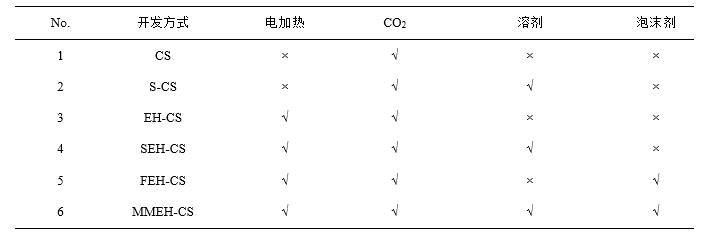

针对这一关键科学问题,我校能源学院博士研究生张基朋在导师刘鹏程教授的指导下,联合中国石油勘探开发研究院提高采收率全国重点实验室,基于改进的三维径向物理模拟实验装置,创新性地将电加热、溶剂和发泡剂三种技术有机整合,设计并实施了一系列不同组合方式的CO2吞吐开发实验(图1,图2,表1),对比了不同方案的提高采收率和碳埋存效果,研究了多介质协同电加热辅助CO2吞吐(MMEH-CS)的传热传质特性,电加热与多介质的协同作用,以及能耗和生产特征,取得了如下主要创新性认识:

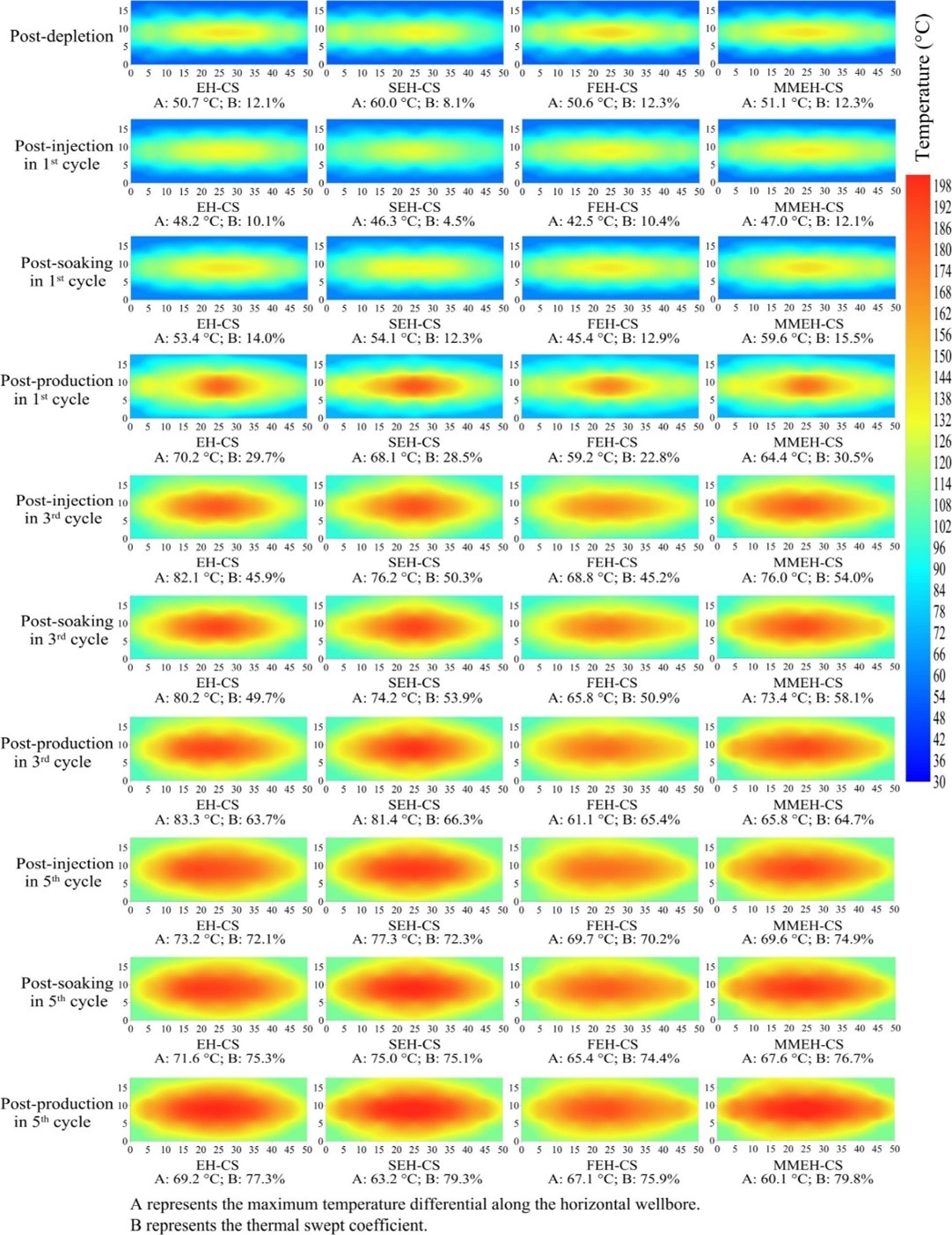

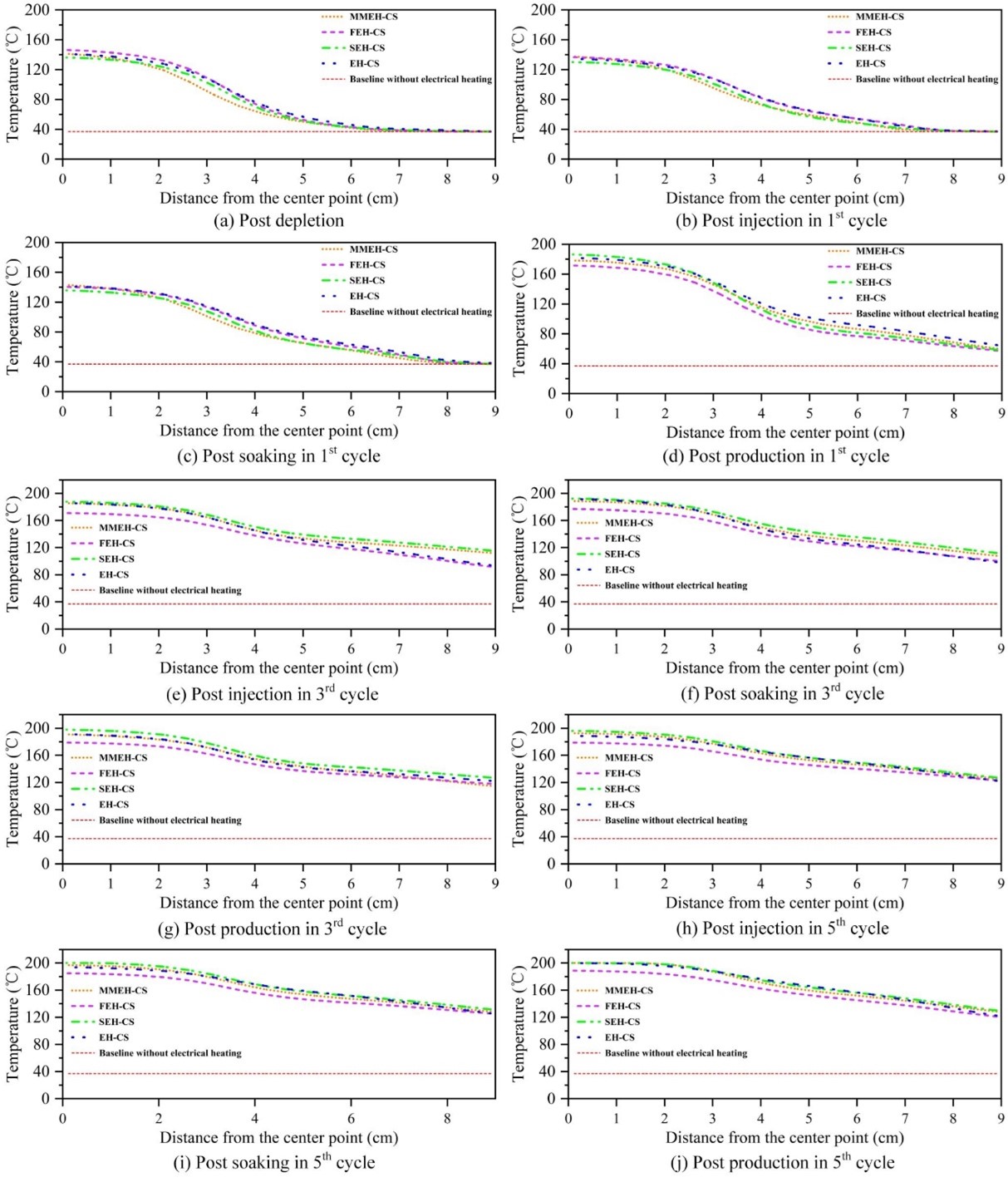

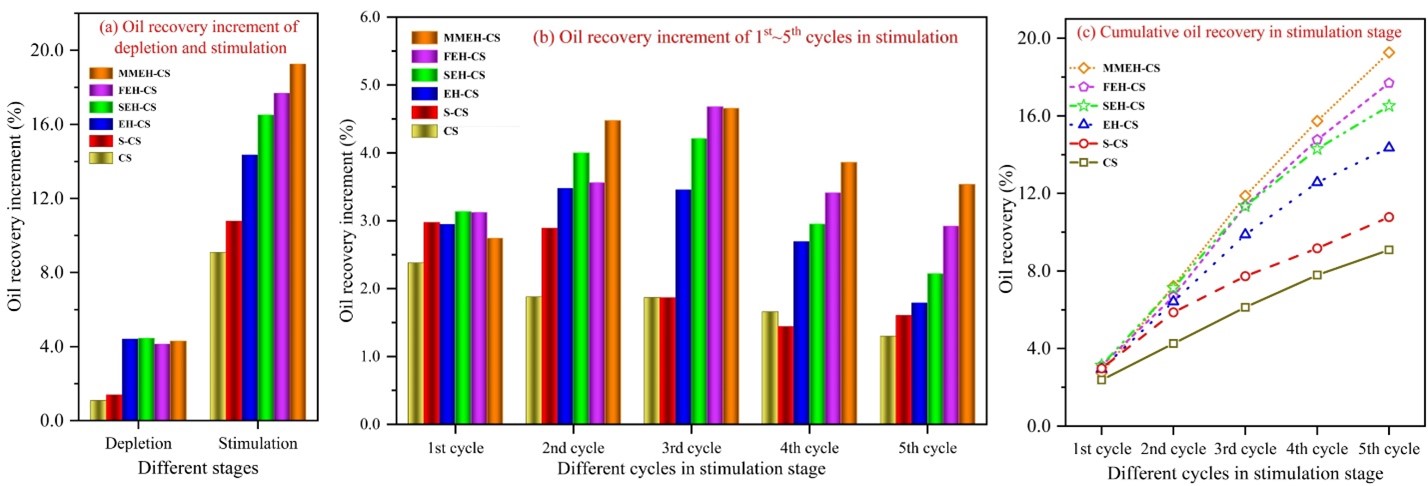

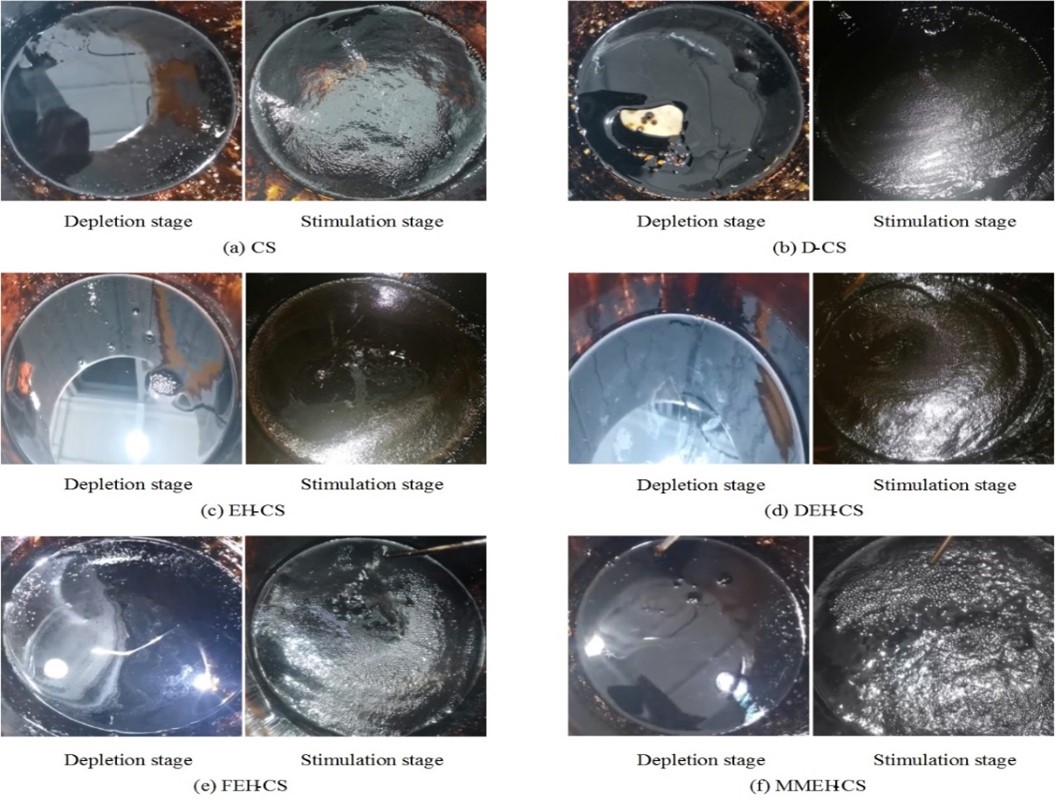

1. MMEH-CS构建了一个多机制协同的作用体系。电加热传热奠定热降粘与增强扩散的基础;溶剂深入萃取并进一步降粘;泡沫剂有效封堵气窜。气体波及和洗油效率明显提升。同时,热场波及面积和储层温度逐渐增加。不同机制对传质传热的协同促进有效缓解了中深层稠油CO2开发中“冷、粘、窜”的核心限制(图3,图4)。

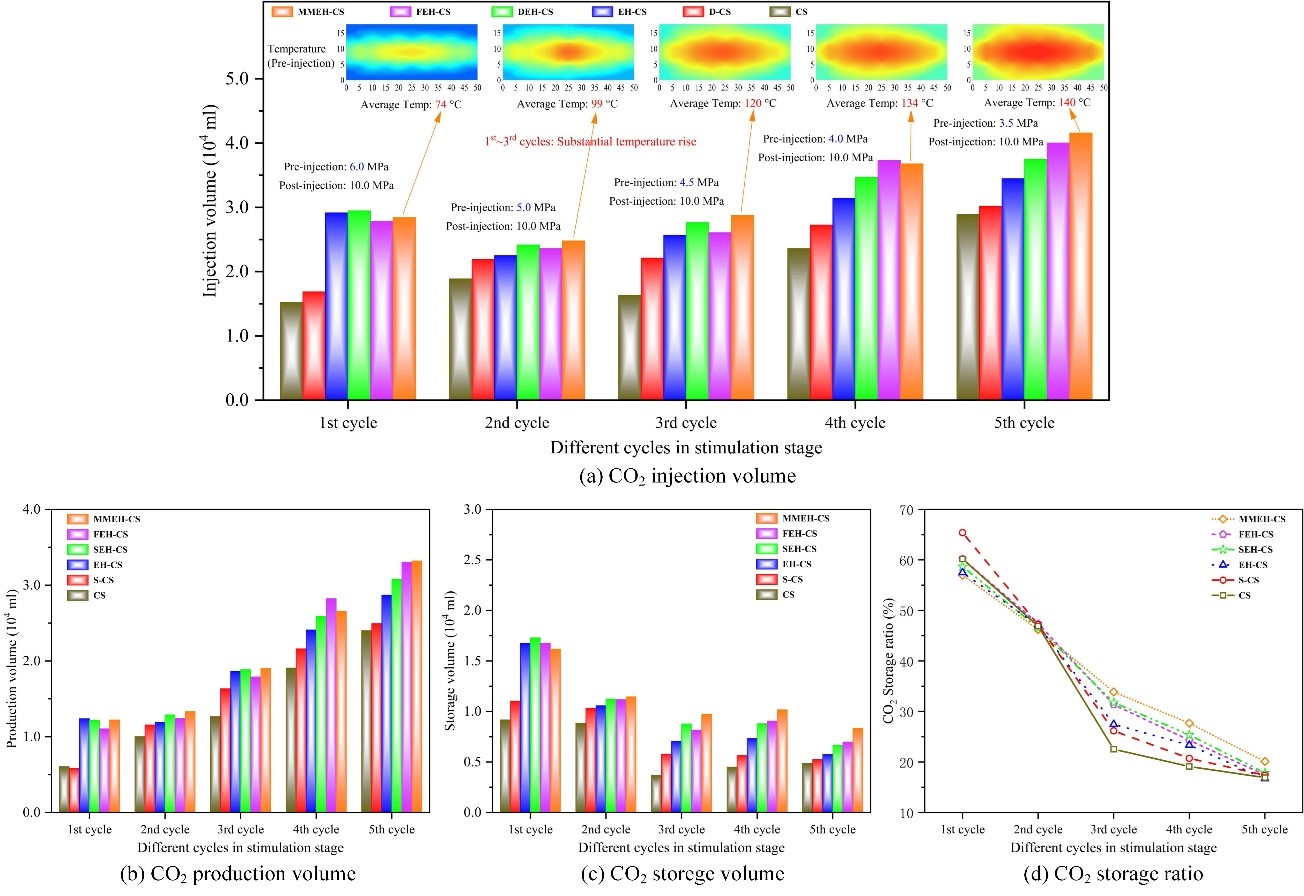

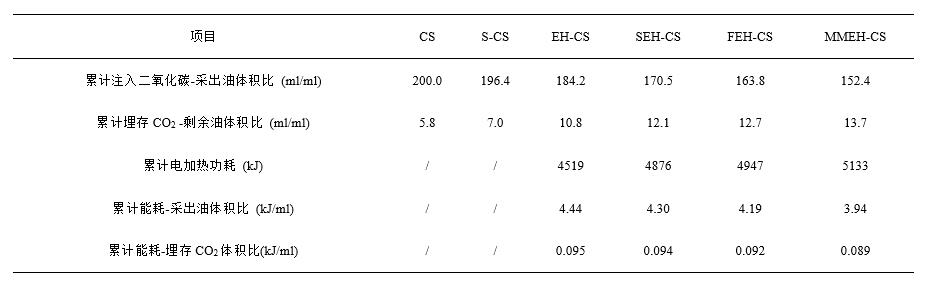

2. 电加热和多介质体系的介入将提高采收率(EOR)与增强碳封存(ECS)由矛盾转化为协同。其强力降粘与流动调控作用极大提升了CO2驱油效率,较常规CO2吞吐提高10.2%,同时泡沫延缓压力下降、溶剂与加热改性原油共同促进了CO2在更广泛孔隙中的溶解与滞留,从而在显著增产的同时大幅提升了封存能力,较常规CO2吞吐封存量提高6.0孔隙体积倍数(PV)(图3,表3)。

3. 电加热-溶剂通过降粘效果减少流动阻力、抑制CO2无效循环,实现了极高的能量利用效率,促使产油能效(cEOR)与封存碳能效(cESCR)均降至最低,分别为3.94 kJ/ml和0.089 kJ/ml,意味着以最少的额外能量投入获得了最大的原油增产与碳埋存回报,能效的根本性优化反映了其经济可行性与绿色低碳特质(表2)。

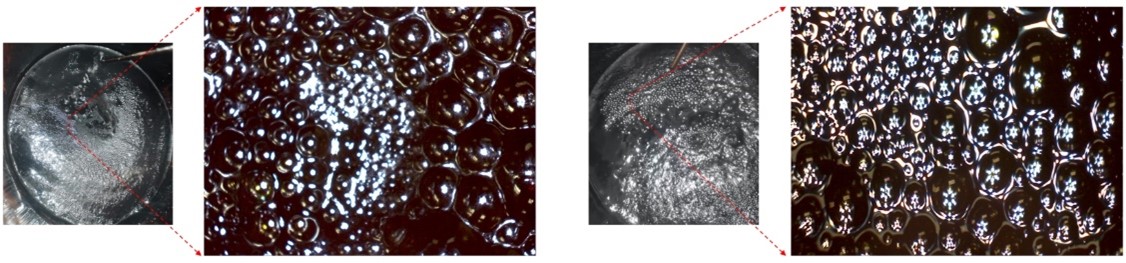

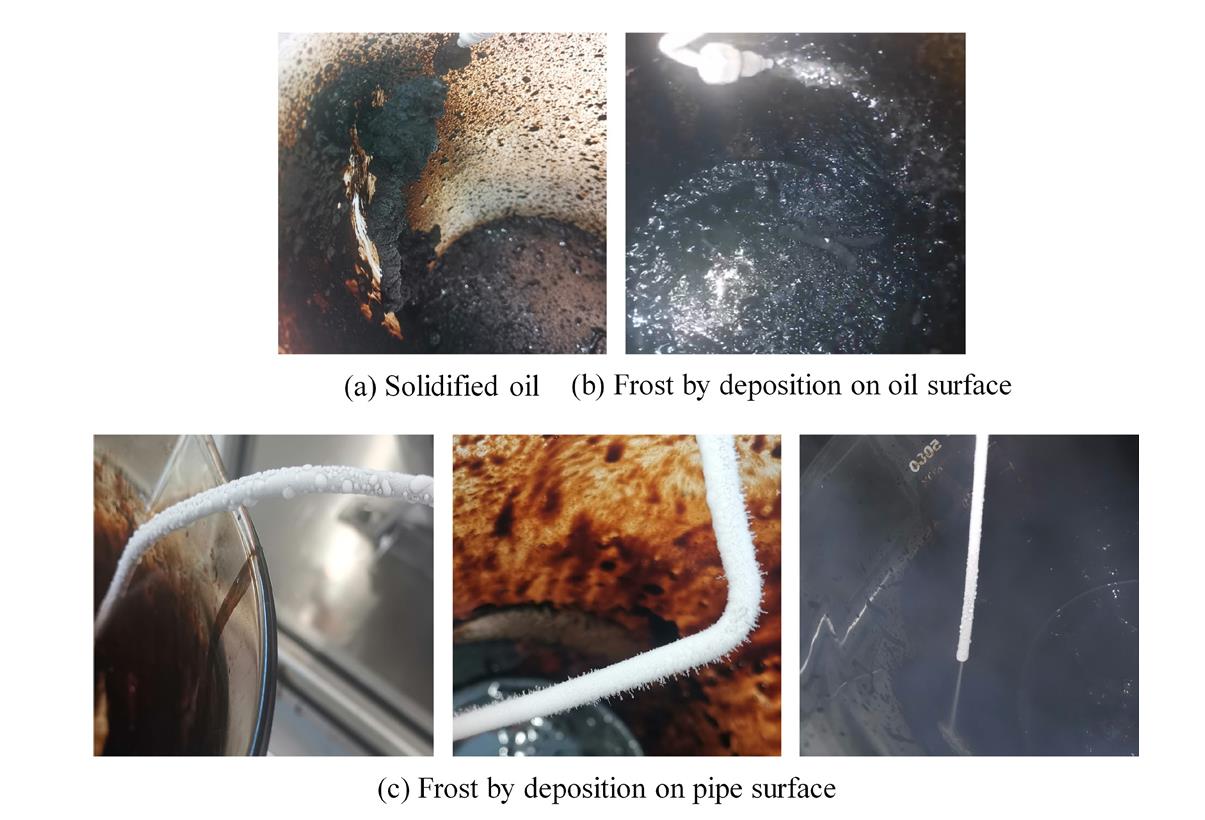

4. 电加热-溶剂协同诱导“泡沫油”的生成,拟单相流动降低了流动阻力。同时,持续热量输入完全抑制了CO2的降压冷伤害,防止了近井地带原油的复粘与结蜡,从宏观环境与微观流体性质两方面确保了产液通道的长期畅通与开发过程的可持续性(图7,图8,图9)。

图1 改进的带能量能效单元的三维径向模型

图2 实验装置示意图

图3 不同电加热方案的温度场变化剖面

图4 模型中部至边界方向不同距离的温度曲线

图5 不同方案衰竭和吞吐阶段采收率和采收率增量对比

图6 不同方案吞吐阶段的CO2注入、产出和储存体积

图8 10倍放大下FEH-CS和MMEH-CS产出流体中的泡沫形态

图9 吞吐过程CS和S-CS的CO2冷伤害表现

表1 实验方案

表2 累积投入产出比

该研究受到国家自然科学基金联合基金(U22B6004)和中国石油天然气集团科技项目(2023ZZ04-03)的资助。成果发表于国际石油工程领域国际权威期刊《SPE Journal》上,Jipeng Zhang(第一作者); Yongbin Wu; Peng Liu; Chao Wang; Pengcheng Liu*(通讯作者); Changfeng Xi. 2025. Experimental Investigation on Enhanced Oil Recovery and Carbon Storage by Multimedia Synergistic Electrical Heating-Assisted CO2 Stimulation in Developing Medium-Deep Heavy Oil Reservoirs [J]. SPE J. SPE-228433-PA. [IF2024=3].

全文链接:https://doi.org/10.2118/228433-PA