湿地覆盖全球陆地表面约6%–11%,是全球生物地球化学循环中重要元素的关键储库与来源,承担水质净化、温室气体调节、碳封存及农业污染物过滤等复杂生态和水文调节功能。然而,在过去百年间,全球超过70%的自然湿地因农业活动引发的土地覆盖变化而大量消失。人工湿地如稻田和水产养殖池塘作为农业景观中的主要湿地类型,虽保留部分自然湿地生态功能,但过度施肥、养殖废弃物排放及受污染地下水灌溉导致大量碳、氮等营养盐通过地表径流和淋溶进入地下水,引发严重水体富营养化和污染。作为连接地表与地下水的关键介质,包气带不仅是养分传输的重要通道,更是地球关键带元素循环过程的重要发生场所。然而,受限于复杂的生物地球化学异质性,包气带中碳、氮及其他元素的转化机制及其对环境变量响应的规律仍不清晰,尤其是在长期农业管理下,不同土地利用类型如何影响包气带微生物群落结构、功能及其组装机制的认识严重不足。

针对上述科学挑战,我校水资源与环境学院乔志远博士生等在导师王广才教授和盛益之教授的指导下,以中国赣江三角洲滨湖农业湿地为研究区,系统采集了稻田和水产养殖池塘两类土地利用下包气带不同深度土壤样品,开展了包括理化性质测定、微生物高通量测序及功能预测等多维度分析。通过生态统计学方法和网络分析,详细解析了微生物群落的垂直结构演变规律及其功能潜力的空间分布,重点考察了深度相关的地球化学变量(如有机碳、氮养分、pH等)和土地利用类型对微生物群落组装过程的影响。

结果表明,与传统的营养物质随深度增加而逐步下降分布方式不同,研究区的营养物质在深层出现了富集,进而影响了微生物群落的结构与功能。两种土地利用类型在约2–3米深度范围内普遍遵循相似的深度依赖性变化规律,但在该深度以下表现出各自独特的地球化学属性。在深层包气带中,水分含量、氧化还原条件、土壤质地以及碳、氮、磷的积累模式发生显著变化,显著影响微生物群落的结构及其功能潜力,尤其体现在氮循环能力的增强。研究结果表明,虽然农业活动显著影响表层土壤的微生物结构和功能,但生态漂变和扩散限制等随机过程在潜水带深层微生物群落组成的形成中起着关键作用。这些过程受包气带历史环境条件的影响。研究结果支持我们的假设,即表层土壤微生物群落主要由确定性的、深度相关的环境选择驱动,而潜水带深层微生物群落则受不同历史农业活动的影响。该研究深化了我们对农业湿地深层潜水带微生物生态学及其潜在生物地球化学循环的理解。

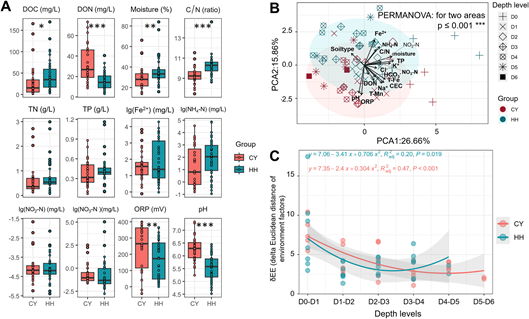

图1. 水稻和水产养殖区(CY和HH)之间环境变量变异性的比较分析

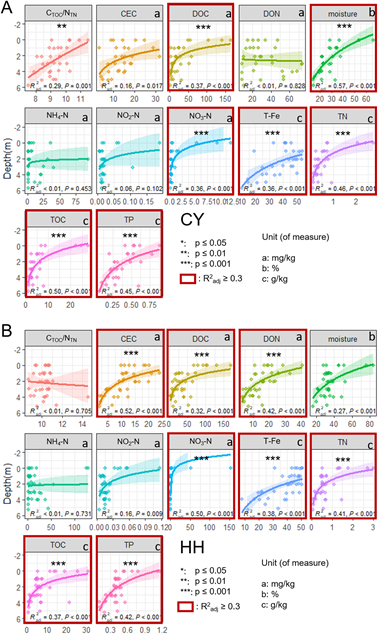

图2 两个区域土壤理化性质的垂向演变规律

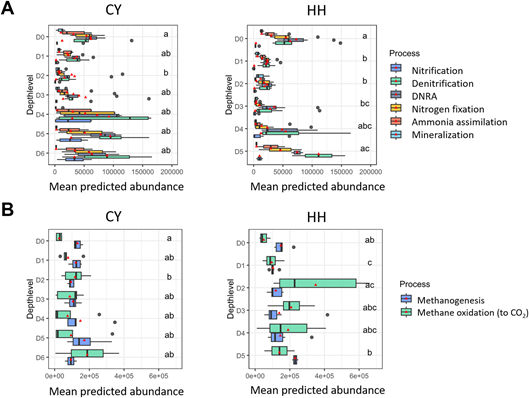

图3. 两个区域的氮和甲烷代谢基因功能潜力

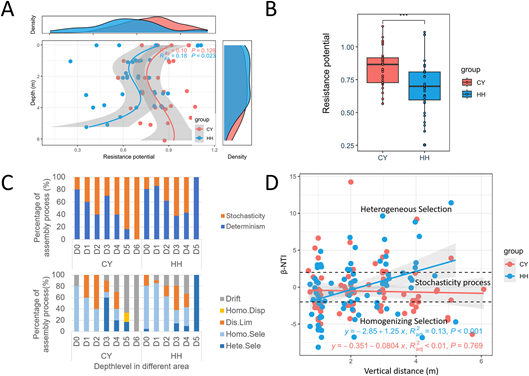

图4. 环境抗性指标以及 CY 和 HH 地区微生物群落组装模式

本研究受国家自然科学基金重点项目和中央高校基本科研业务费专项资金资助。研究成果发表在AGU旗下地球科学领域期刊《JGR: Biogeosciences》上:Qiao, Zhiyuan, Yizhi Sheng, Guangcai Wang, Fu Liao, Hanxiao Wang, Yuqin Wang, and Minyue Dou. "Vadose zone geochemical heterogeneity governs vertical microbial assembly in lakeshore agricultural lands." Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 130, no. 7 (2025): e2025JG008815.

全文链接: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2025JG008815