钒(V)作为重要的痕量金属,对氧化还原条件高度敏感,因其在能源、航空航天等领域的重要作用被多个国家列为战略性关键金属。然而,其大规模开采与冶炼导致了严重的环境污染问题。环境中 V 主要以 V(V) 形态存在,具有最高的迁移性和毒性,其向V(IV) 的还原是降低毒性和流动性的关键过程。已知一些铁氧化物或硫化物矿物(如磁铁矿、菱铁矿、黄铁矿等)可非生物性还原 V(V),而微生物作用则能够显著增强该过程。但非生物还原与生物介导还原之间的差异及机理尚不清晰,尤其在还原动力学、电子传递路径和同位素分馏方面缺乏系统定量研究。

针对上述问题,我校水资源与环境学院博士生路建平,在张宝刚教授等指导下,选取黄铁矿这种代表性硫铁矿,结合脱氮硫杆菌(Thiobacillus denitrificans)探究了其在V(V)非生物和生物还原中的行为,耦合矿物学、电化学与同位素技术,明确区分了两类过程的反应动力学、电子传递路径与同位素分馏。取得的发现如下:

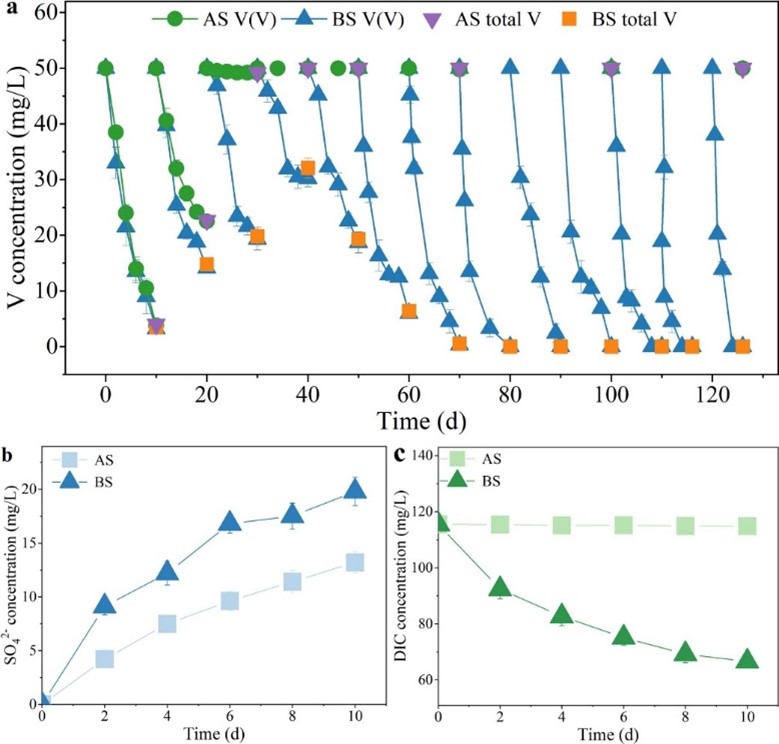

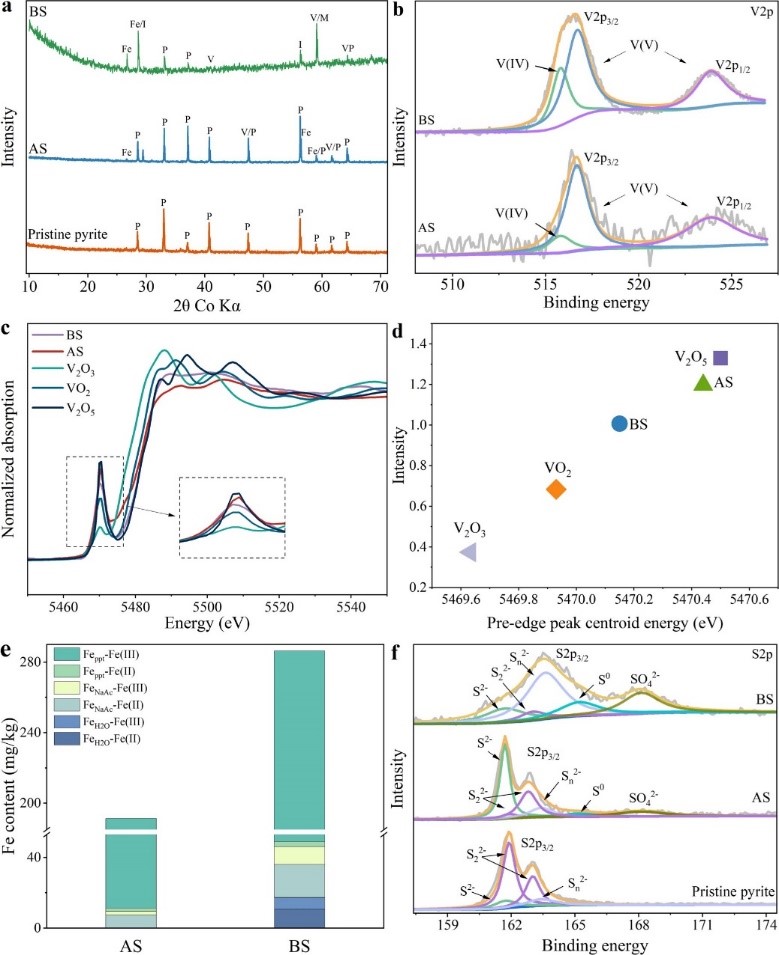

(1)非生物(AS)与生物(BS)过程的还原动力学与矿物学差异:非生物体系仅前两周期具有较强反应活性,随后因表面钝化失活;生物体系经 T. denitrificans 介导后,自第7周期起实现V(V) 完全去除(图1)。矿物学结果证明非生物体系V价态为4.82,生物体系为4.41,生物过程实现了更深度的还原(图2)。

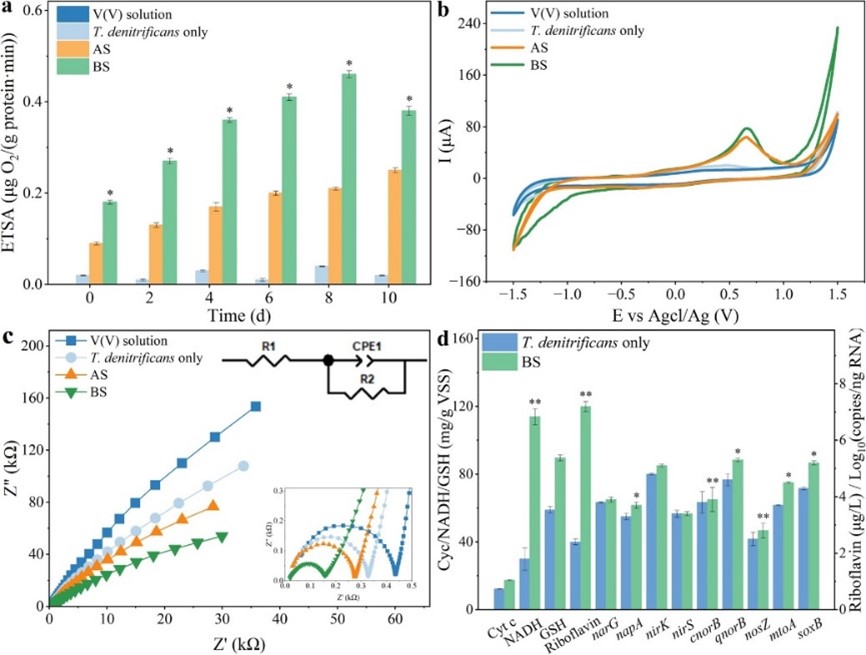

(2)非生物和生物体系均发生了由黄铁矿向V(V)的电子转移过程。生物体系阻抗最低,并且电子传递物质相比于对照组显著升高。涉及V还原,Fe和S氧化的功能基因转录丰度显著上调(图3)。

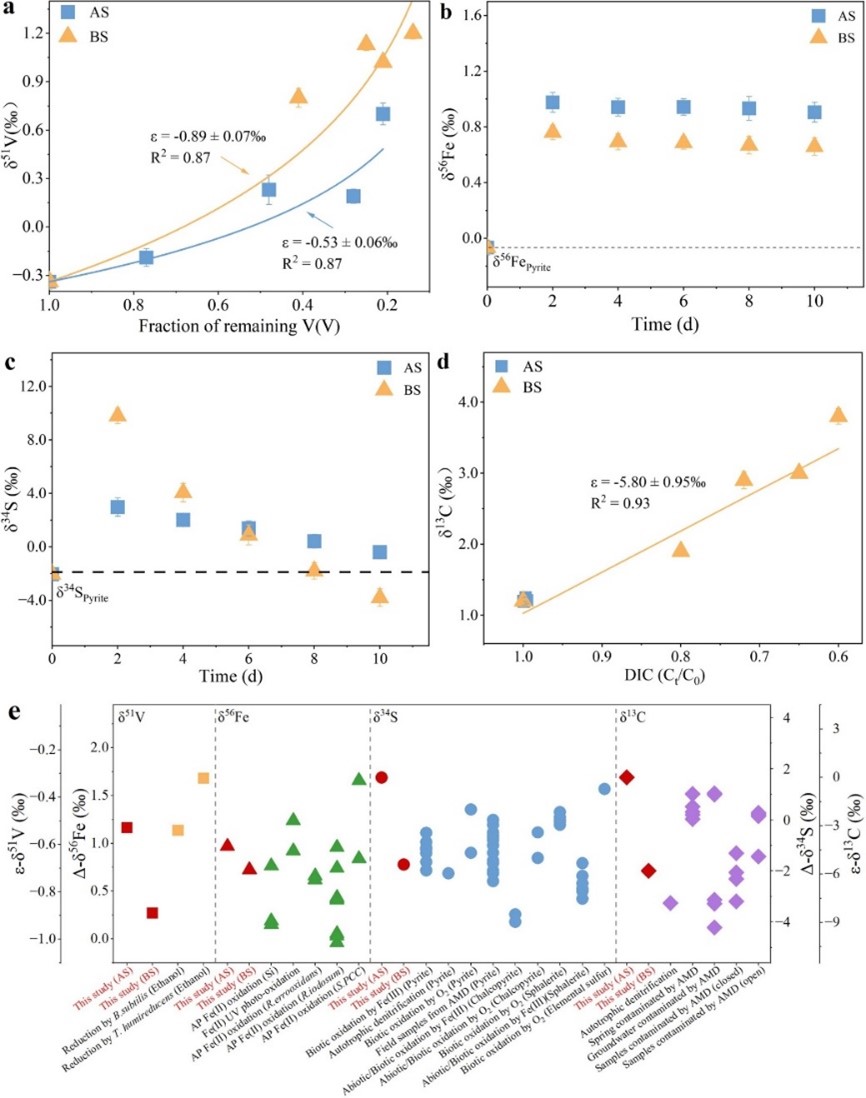

(3)δ51V和δ56Fe在非生物和生物体系的分馏存在显著性差异。δ34S值在生物体系下降更明显,而δ13C仅在生物体系发生了分馏。四种同位素与先前报道的非生物和生物氧化还原过程的同位素特征相一致(图4)。

本文将矿物学-电化学-同位素多尺度分析结合,定量阐述了黄铁矿介导的V(V)非生物/生物还原机制,首次揭示了钒和黄铁矿的耦合地球化学过程,为构建基于微生物的钒污染原位修复方案提供了理论支撑和技术参考。

图1 构建的非生物和生物系统中黄铁矿还原V(V)的水化学动力学

图2 在黄铁矿支持下V(V)非生物和生物还原过程中产生沉淀物的结构和黄铁矿的演化

图3 电子从黄铁矿转移到V(V)的特征

图4 黄铁矿非生物和生物V(V)还原的同位素动力学和分馏

上述研究成果发表在环境科学与工程领域国际权威期刊《Environmental Science & Technology》上。中国地质大学(北京)博士生路建平为论文第一作者,张宝刚教授为论文通讯作者。该研究得到国家自然科学基金项目的支持。

论文信息:Lu, J.P., Zhang, B.G., Wang, S.X., Gao, P., Wang, S., Zhou, S.G., Hang, F., Dong, H.L. Distinct Abiotic and Biotic Vanadate Reduction by Pyrite: Mineralogical, Electrochemical, and Isotopic Insights. Environmental Science & Technology. 2025, 59, 15181-15191. [IF2024=11.3].

全文链接:https://doi.org/10.1021/acs.est.5c05104