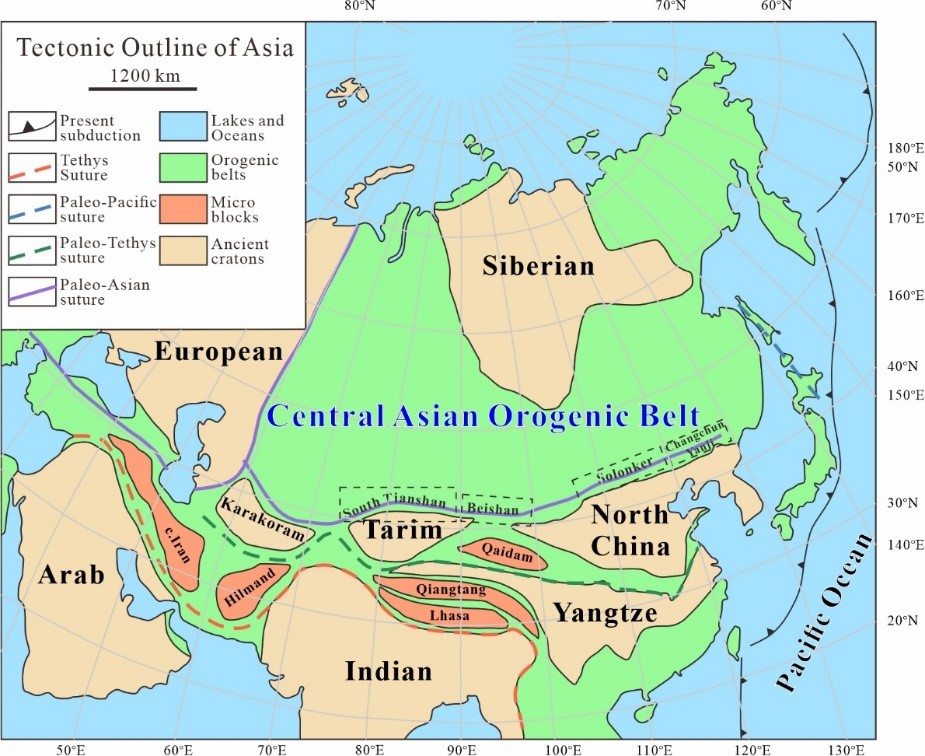

中亚造山带是显生宙最大的增生型造山带,其形成与古亚洲洋的俯冲-闭合密切相关(图1)。然而,古亚洲洋在何时以何种方式闭合存在巨大争议。这一现状还导致了区域上古气候古环境演变的解释具有多样性;例如,早二叠世华北克拉通北部干旱化事件是否与古亚洲洋俯冲-闭合之间存在必然的因果关系尚无定论。产生上述争议的原因在于,此前研究多局限于局部的岩浆作用、构造变形等地质记录,缺乏对整个缝合带的宏观研究和定量分析。

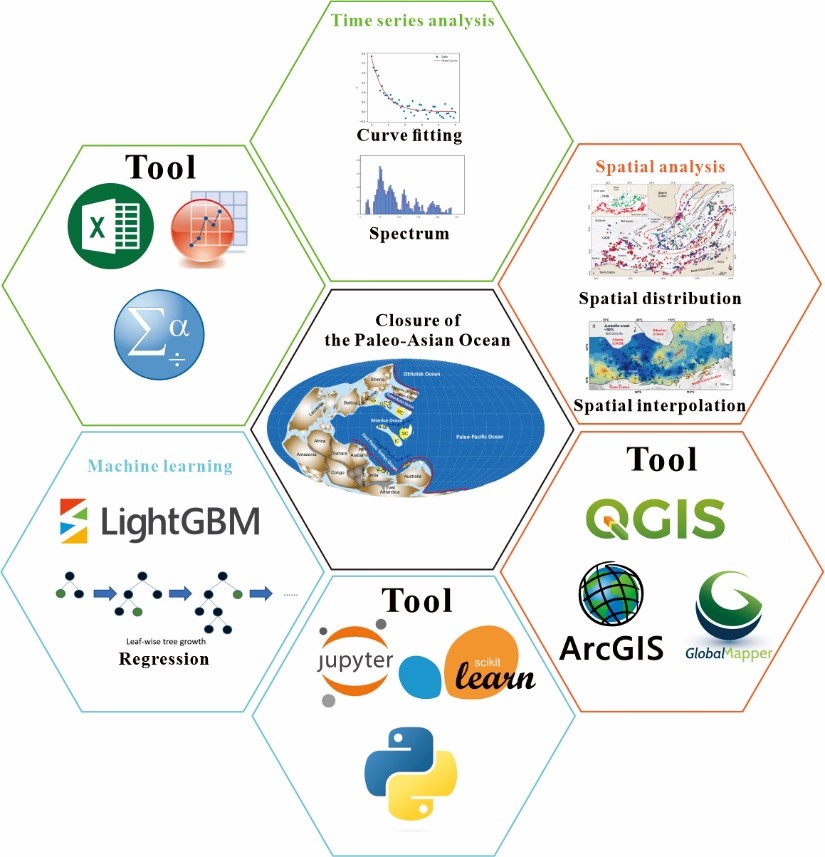

针对上述问题,中国地质大学(北京)地球科学与资源学院博士研究生薛吉祥在导师蔡克大教授的指导下,与张振杰副教授及王凯博士合作,选取古亚洲洋最终闭合的南天山-北山-索伦克尔-长春-延吉缝合带为研究区域,进行研究区中酸性岩浆岩的锆石U-Pb年代学、地球化学和Lu-Hf同位素的数据收集及汇编,通过机器学习模型、时间序列分析、空间分析等方法(图2),探讨了古亚洲洋最终闭合的时间和方式以及华北克拉通北部早二叠世是否存在安第斯型造山高原。主要内容如下:

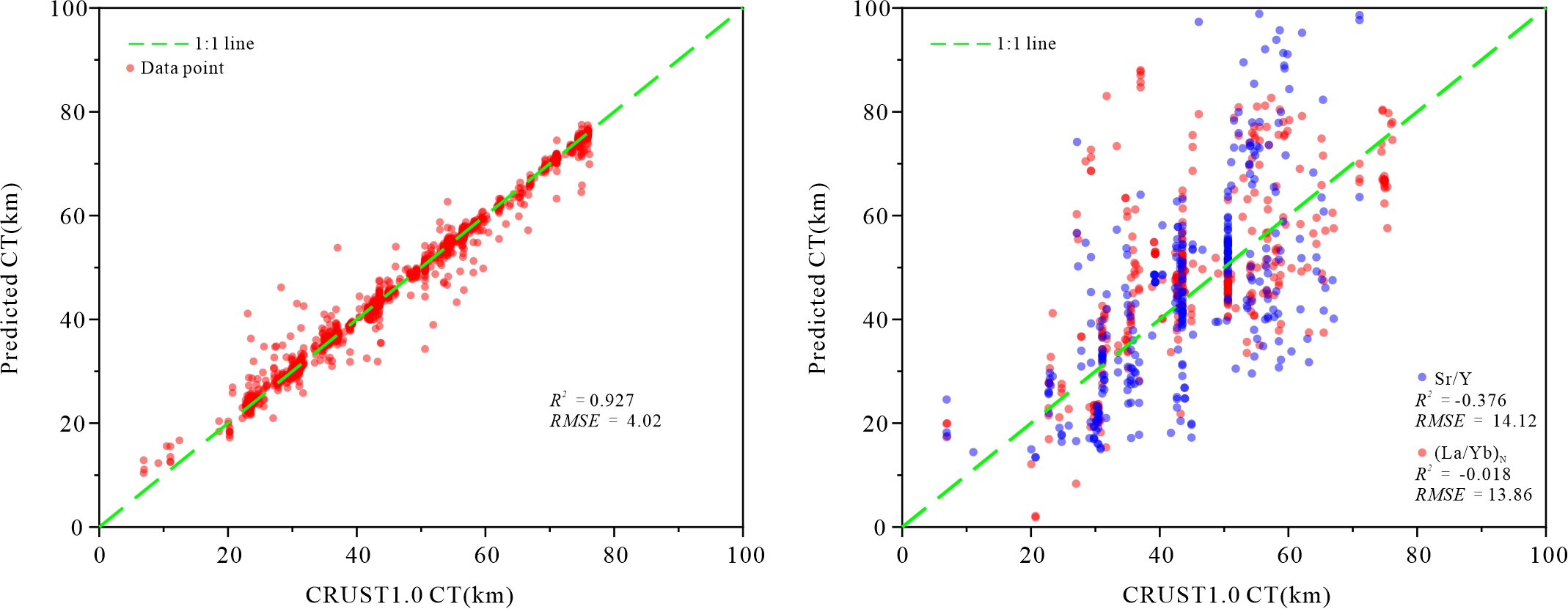

(1)构建了中亚造山带南缘地学数据集,建立了基于LightGBM的地壳厚度回归模型,通过科希斯坦-拉达克弧、冈底斯弧和华北克拉通等实例验证了该模型具有更高可靠性和精确度(图3);

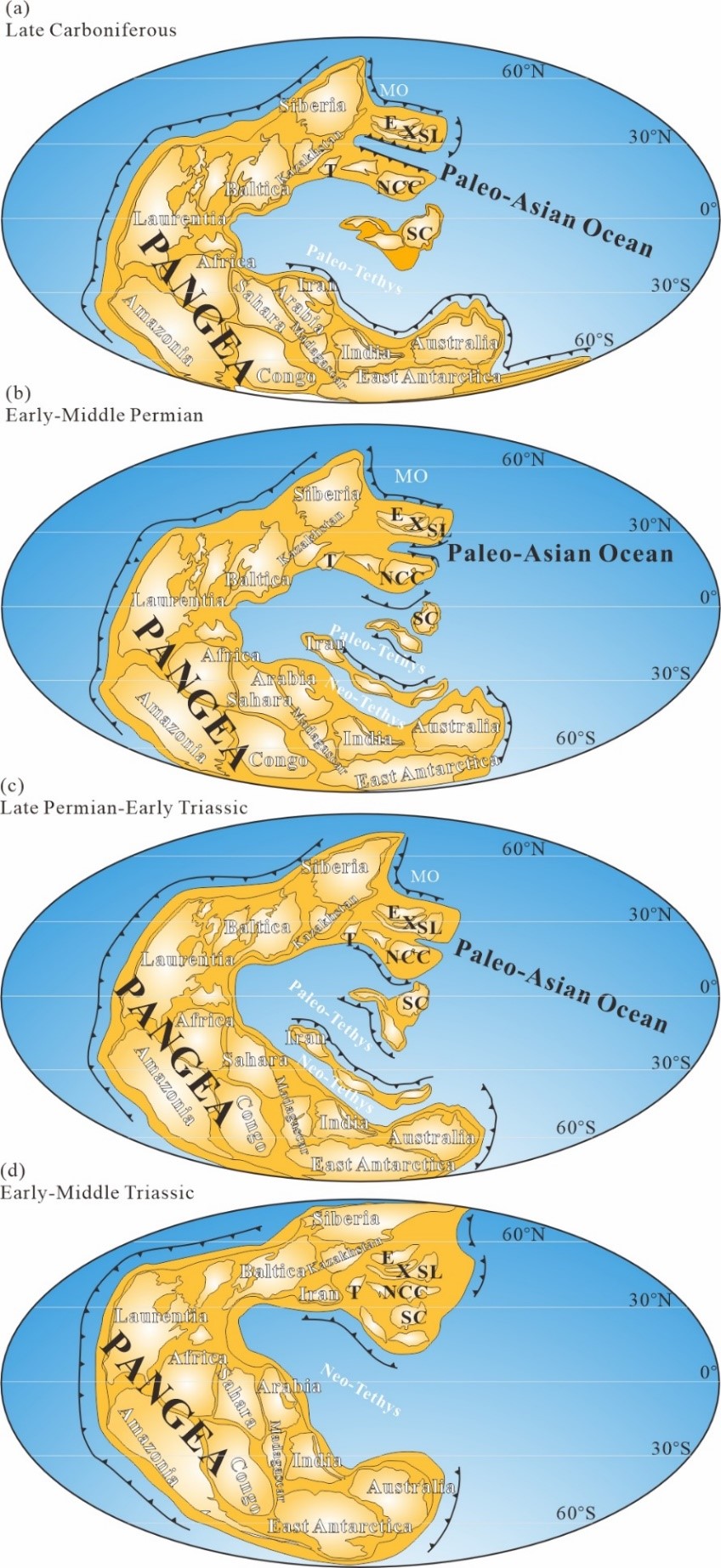

(2)揭示了古亚洲洋在天山地区闭合于晚石炭世,长春-延吉地区闭合于中三叠世,自西向东空间上呈现变新的趋势,具有剪刀式闭合的特点(图4);

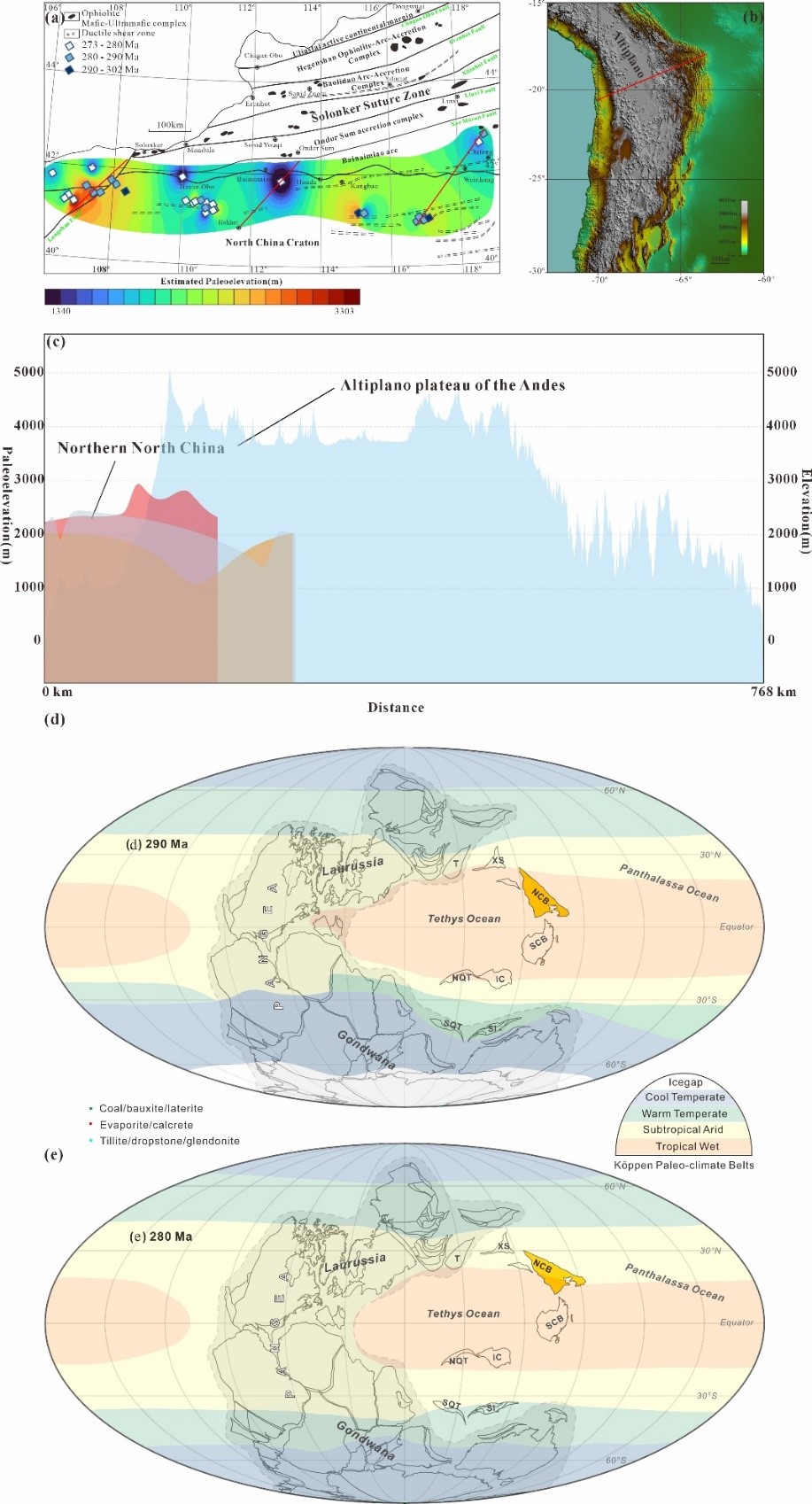

(3)估算了早二叠世华北克拉通北缘古高程2.2公里,难以形成造山带高原的雨影效应,支持早二叠世华北克拉通内部干旱事件受控于快速向北漂移的解释(图5)。

图1 中亚造山带构造示意图

图2 数据分析方法和技术

图3 LightGBM模型和元素比值(Sr/Y和(La/Yb)N)预测的地壳厚度(CT)与CRUST 1.0的比较

图4 古亚洲洋闭合时限与方式以及相应的Pangea超大陆古地理重建图

图5(a)华北克拉通北部古高程等高线图;(b)安第斯山脉阿尔蒂普拉诺高原数字高程图;(c)安第斯山脉阿尔蒂普拉诺高原高程剖面图和华北克拉通北部古高程剖面图;(d)和(e)华北北部构造古地理、古生物地理和古气候重建图

该研究得到了国家科技重大专项(2024ZD1003401)、国家自然科学基金(41872082和4162205)和中央高校基本科研基金(2652023001)的支持。上述研究成果发表在国际学术期刊Journal of Geophysical Research: Solid Earth上:Xue, J.X., Cai, K.D., Zhang, Z.J., & Wang, K. (2025). Timing and style of final closure of the Paleo‐Asian Ocean: Perspectives from the big geodata analysis and machine learning model. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 130, e2024JB029877.

全文链接:https://doi.org/10.1029/2024JB029877