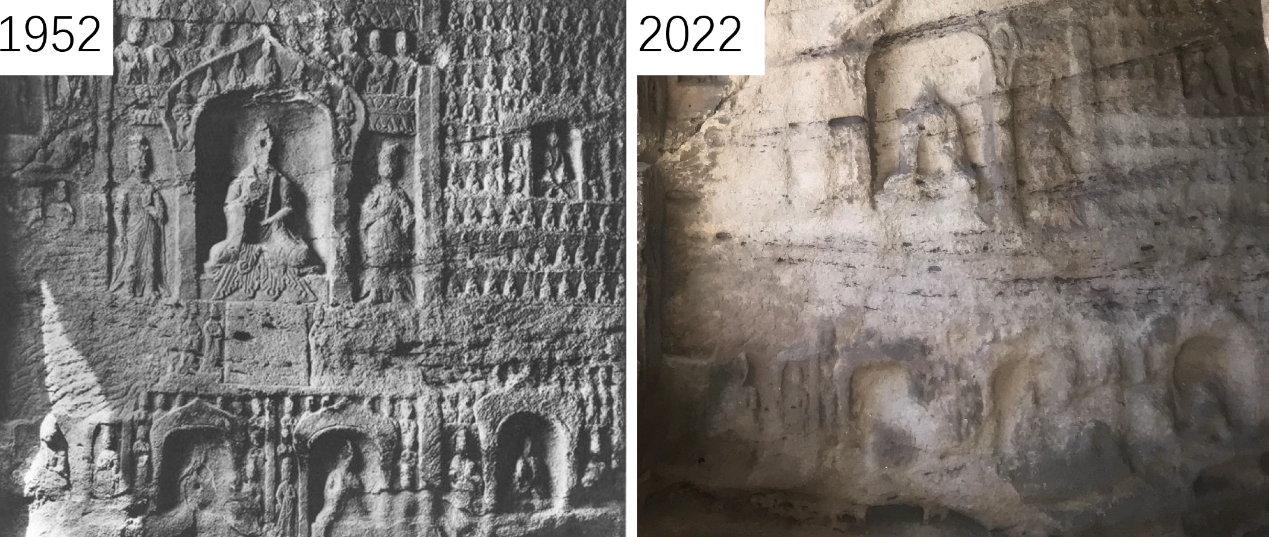

针对以上科学问题,中国地质大学(北京)水资源与环境学院硕士研究生杨曦在导师蒋小伟教授和万力教授的指导下,以云冈石窟近70年来劣化最为严重的第4窟为主要研究对象(图1),综合采用矿物分析、水化学测试、湿热监测及化学热力学模拟等技术手段,揭示了盐风化作用机理。取得了以下主要成果:

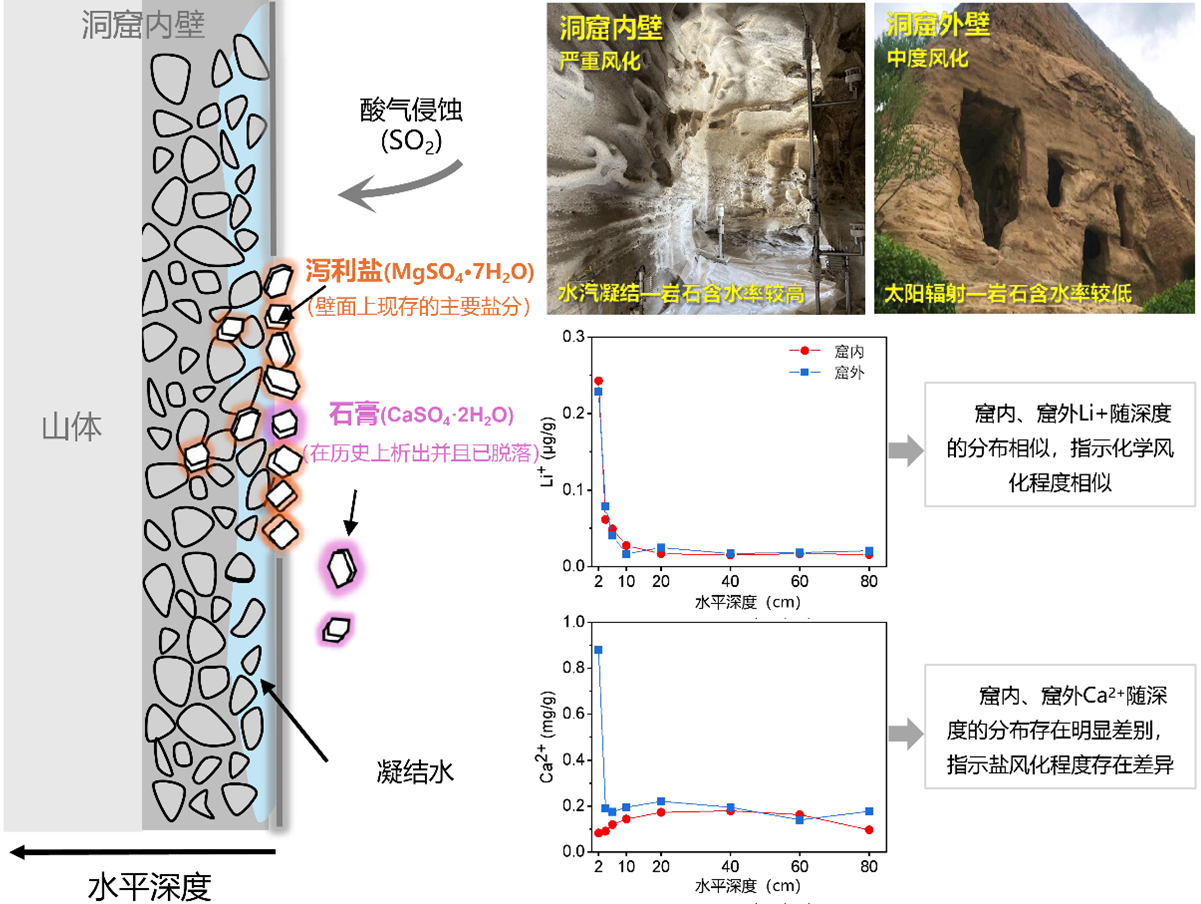

1. 由于可溶盐的发育,云冈石窟大量洞窟的壁面普遍遭受了不同程度的风化。现场调查发现,砂岩石窟的内壁劣化程度明显高于外壁。通过对多个洞窟壁面析出的白色絮状结晶进行XRD矿物组成分析,确认泻利盐(MgSO4·7H2O)是导致石窟砂岩破坏的主要盐分。

2. 通过对比典型盐害洞窟窟内、窟外壁面水平钻孔(0-80 cm深度)砂岩中可溶态离子的类型及其分布特征,发现盐分主要富集在0-10 cm深度的岩体中,表明浅层岩体经历了强烈的风化。窟内、窟外0-80cm深度砂岩中的溶解态K+和Li+浓度接近,表明窟内、窟外壁面砂岩的化学风化程度相似;然而内壁溶解态的Ca2+明显低于外壁,指示内壁经历了更强烈的盐风化。结合PHREEQC软件对盐类沉淀顺序的模拟,推测窟内表层风化形成的石膏(CaSO4·2H2O)在历史上已经结晶析出,因此当前结晶析出的盐分为泻利盐(MgSO4·7H2O)。

3. 为了识别泻利盐中Mg2+和SO42-的来源,利用TIMA技术分析了云冈石窟砂岩的矿物成分和元素赋存状态,发现泻利盐中的Mg2+主要来源于砂岩中白云石和黑云母在酸性环境下的风化。通过对比1960年代至2020年代研究区泉水的水化学变化,发现泻利盐中的SO42-主要来源于过去几十年的大气污染。

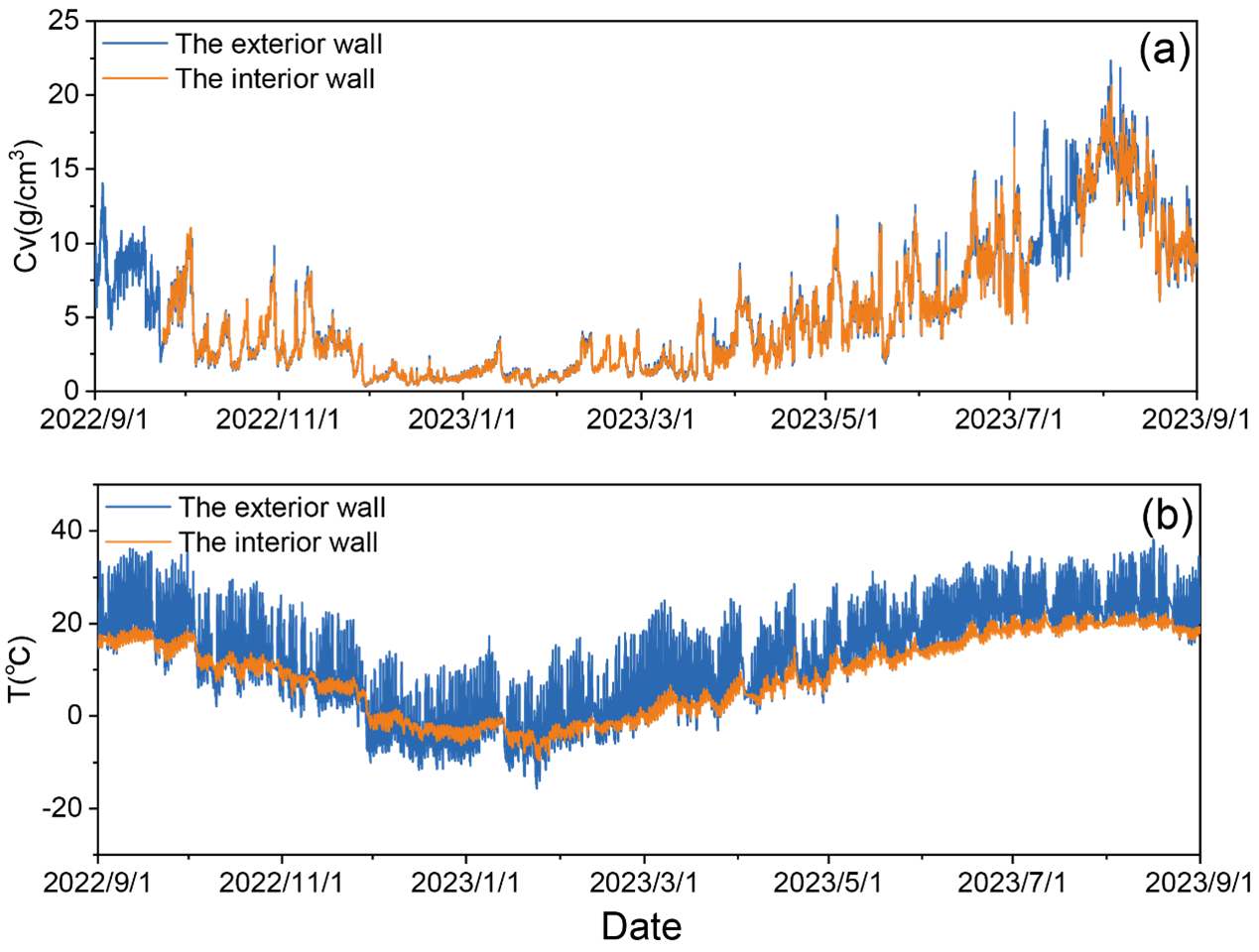

4. 现场监测数据显示(图2),窟内、窟外壁面的温度和绝对湿度存在显著差异。窟外壁面受太阳辐射的直接影响形成了高温干燥的环境,不利于盐结晶;窟内壁面温度较低容易保持水分,有利于盐结晶。窟内壁面盐结晶过程中产生的结晶压力和水合压力最终加速了窟内壁面砂岩结构的劣化(图3)。

本研究不仅深入揭示了驱动盐风化的两大核心要素——盐类及水分的来源,更深入阐明了石窟内部和外部微环境差异对盐风化的影响。该研究成果不仅深化了对盐风化破坏机理及其关键驱动因素的认识,还为石质文化遗产保护提供了重要科学依据。

图1 70年间石窟砂岩壁面风化状况对比 (1952年vs 2022年)

图2 2022年9月至2023年8月第4窟窟内、窟外壁面温度和绝对湿度随时间的变化规律

图3 云冈石窟盐风化机理示意图

上述研究成果发表于工程地质领域国际权威期刊《Engineering Geology》:Yang, X., Jiang, X.W*., Ouyang, K.G., Ji, T.T., Gao, Y.F., Geng, X.H., Niu, R., Huang, J.Z., Yan, H.B., Wan, L*., 2025. The mechanisms of salt weathering responsible for sandstone deterioration in the Yungang Grottoes, China. Engineering Geology. 350, 107989. [ IF2024=8.4]。

全文链接:https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2025.107989