在深部地质钻探、油气井等深部地质工程中,地层复杂性导致材料界面所承受的载荷环境更加严苛,界面完整性成为影响结构稳定性的关键因素。一旦界面发生失效,往往伴随接触、滑移乃至摩擦磨损等行为,显著削弱结构的服役性能。以典型深部井身结构为例,随着井筒服役时间的延长,套管与水泥环之间的胶结界面易发生退化,导致胶结失效并产生滑移。在复杂地应力作用下,这类滑移行为通常伴随接触摩擦力的产生,严重影响井筒完整性及运行安全。

针对上述科学问题,我校工程学院研究生赵世泽在杨甘生教授和刘永升教授的共同指导下,围绕材料界面失效的力学机制开展了系统研究。建立了胶结-接触相耦合的界面近场动力学模型,并提出一种三维非局部接触摩擦表征方法,用于描述脱粘后的界面摩擦效应。该模型通过引入长程力,刻画了接触效应在空间中的传播特性,能够准确模拟粘结与滑移摩擦的界面行为。通过有限元对比与系列实验验证,模型在物理一致性与工程适用性方面表现优异。研究为理解界面失效的演化机理提供了新思路,具有重要理论意义和工程价值。研究工作取得以下认识:

1. 在两块体滑动模型中,通过与传统有限元(FEM)结果对比,确定了最佳接触半径δc= 3dx,并且PD模型在界面位移上与 FEM 结果最大偏差仅为4.7%。通过不同摩擦系数下的曲线连续性和不连续性对比,证明了模型能够准确表征粘结和滑动接触摩擦。

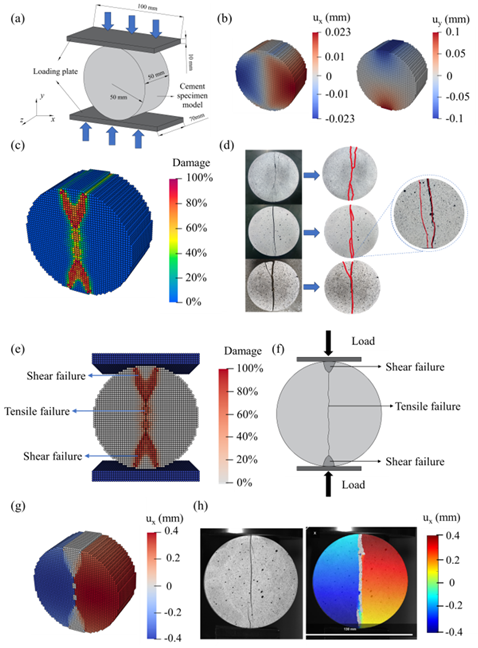

2. 在水泥巴西劈裂试验中,PD模型再现了裂纹扩展路径与试样破坏形态。模拟水泥试样破坏时最大水平位移与数字图像相关技术(Digital Image Correlation, DIC)结果高度一致。模拟与实验荷载-位移曲线高度吻合且峰值误差仅为0.33%(图1)。

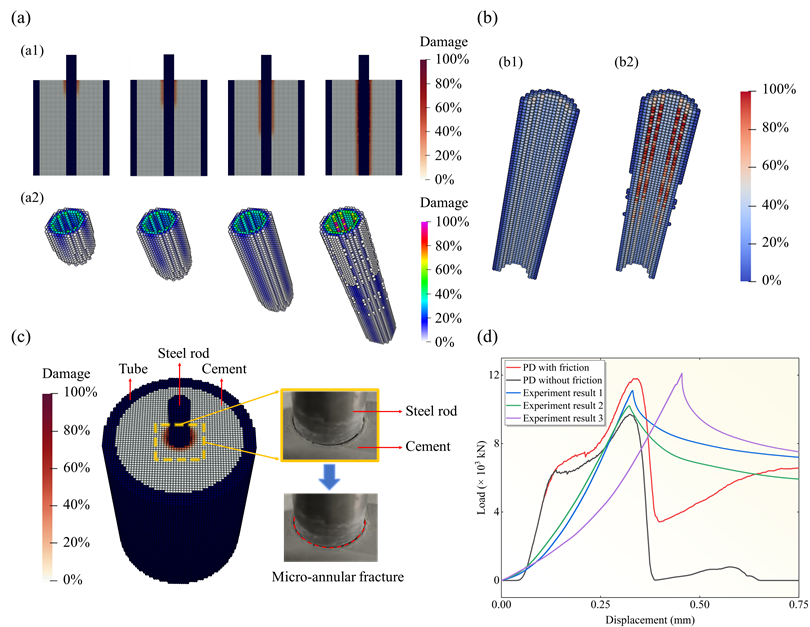

3. 设计并实施了套管钢-水泥界面脱粘实验与模拟,对比了含摩擦与不含摩擦两种模拟方案:前者的峰值载荷与实验峰值荷载误差为6%,显著优于后者的12.9%。加入接触摩擦效应的模拟与实验的荷载-位移曲线趋势吻合较好,可以准确表征胶结阶段和接触摩擦阶段的行为(图2)。

图2 钢管挤压模型模拟结果与实验结果对比

本研究受到国家科技重大专项(2024ZD1000401)、国家重点研发计划(2023YFB3711705)、国家自然科学基金(42272362)、教育部极地地质与海洋矿产资源重点实验室(中国地质大学(北京),HNPY-202412)、中国地质大学(北京)海南研究院(HNPY-202412)和中央高校基本科研业务费(379202408)的联合资助。成果发表在国际力学领域标志性期刊《International Journal of Mechanical Sciences》上:

Shize Zhao, Yongsheng Liu*, Haoran Xu, Jianxin Xia, Gansheng Yang. Peridynamics model for bi-material interfaces incorporating contact friction effects. International Journal of Mechanical Sciences, 2025:110476. [IF2024=9.4]

全文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020740325005612