行星幔的组成和化学性质是理解行星形成、分异和演化的关键。在地球上,地幔物质往往以包体的形式随火山活动被携带至地表,或者以地体的形式出露。我们获取的地幔物质组成和化学信息往往是最直接的。

自美国Apollo计划、苏联Luna计划、到我国嫦娥五号月球采样任务返回以来,科学家们长期致力于从返回样品中寻找月幔物质。然而,迄今为止,尚未发现确切的月幔物质。我们对月幔的了解只能建立在数值模拟、高温高压实验、地球物理和遥感观测、月海玄武岩和火山玻璃研究的基础上。这些信息都是间接的。

我国嫦娥六号任务首次实现了人类月背采样,从南极-艾特肯盆地内的阿波罗撞击坑采回了1935.3克月背样品。南极-艾特肯盆地是月球上最大、最古老的撞击盆地,也是最有可能出露月幔物质的撞击盆地。中国地质大学(北京)王水炯教授课题组首次在嫦娥六号月壤中发现了来自月幔的橄榄石,它们很可能是月球岩浆洋固结过程中首批结晶产物(图1)。

图1 嫦娥六号橄榄石代表性BSE照片。Ol,橄榄石。Pyx,辉石

研究人员在嫦娥六号月壤中发现的橄榄石具有极高的Fo值(86.8-95.6)与变化范围很大的Ni含量(0-682 ppm)。根据嫦娥六号橄榄石的形态学和地球化学特征,这些橄榄石可分为三类(图2):

Group I橄榄石边部呈现溶蚀结构,具有低Fo值和低Ni含量(Fo89.9-90.8, Ni 0-55 ppm),与镁质岩套中的橄榄石成分类似。因此Group I橄榄石来源于月壳,是镁质岩套岩浆侵入中下地壳形成的堆晶。

Group II橄榄石具有反环带结构,且呈现溶蚀和再结晶的特征。这组橄榄石的核部和Group I橄榄石成分类似,而其幔部具有高Fo值与低Ni含量 (Fo92.4-95.4, Ni 8-188 ppm)。以上特征表明,Group II橄榄石是Group I橄榄石和一个富Mg,贫Ni的岩浆相互作用形成。

与Group I和Group II橄榄石不同,Group III橄榄石具有最高的Fo值和最高的Ni含量(Fo最高达95.6,Ni=337-682 ppm),其成分显著不同于镁质岩套中Ni亏损的橄榄石。迄今为止,在Apollo和Luna返回的样品中尚未发现过这种橄榄石成分。

图2 嫦娥六号三组橄榄石形态学与成分特征示意图

研究人员通过模拟月球岩浆洋结晶过程中橄榄石成分的演化,确认Group III橄榄石很可能具有月幔成因,且化学成分上和岩浆洋结晶出的首批橄榄石极为类似。

图3 嫦娥六号橄榄石Fo值-Ni含量与月球橄榄石及模拟岩浆洋橄榄石堆晶成分对比

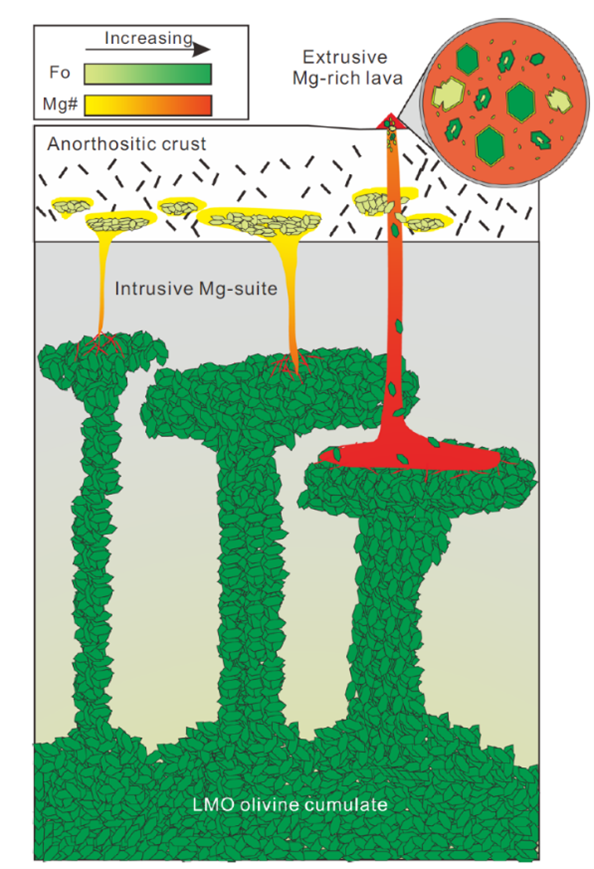

嫦娥六号幔源与壳源的橄榄石可能是由富镁岩浆喷发所携带至月球表面的。初始月幔经历减压熔融所形成的富镁熔体侵入了嫦娥六号着陆区的初始月壳,形成了Group I橄榄石。随后,南极-艾特肯盆地形成的撞击事件移除了该区域密度较低的斜长质月壳,使富镁岩浆能够在此区域喷发。在这一过程中,壳源橄榄石与幔源橄榄石被携带到了月球表面(图4)。由于壳源橄榄石Fo含量较低,会与富镁岩浆作用形成Group II橄榄石。

图4 月幔橄榄石被运输并暴露在月球表面的过程示意图

月幔橄榄石的首次发现将为厘定月幔成分及理解月球形成与早期分异过程提供新的证据。研究成果发表于国际学术期刊Nature Communications。中国地质大学(北京)博士研究生盛思彰为论文第一作者,王水炯教授为论文通讯作者,论文合作者包括中国科学院地质与地球物理研究所李秋立研究员、王浩副研究员、吴石头高级工程师,中国地质科学院矿产资源研究所陈振宇研究员,北京大学张波副教授,以及中国地质大学(北京)何永胜教授、朱建明教授、郝金华讲师和华骏祥。该成果得到国家自然科学基金(42225301)和“深时数字地球”中央高校科技领军人才团队项目(项目号:2652023001和2652023003)的资助。

Sheng, SZ., Wang, SJ., Li, QL. et al. Lunar primitive mantle olivine returned by Chang’e-6. Nat Commun 16, 3759 (2025).

全文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-58820-4