青藏高原作为世界上最高、规模最大、时代最新的高原,其复杂的变形历史、地壳增厚和地貌演变过程及其动力学机制一直是国际地球科学界关注的热点问题。尽管目前对于高原何时、何种方式获得现今的海拔高度仍存在争议,但是研究者普遍认为高原中部是探索整个高原形成和生长的关键地区,并提出了“原西藏高原(Proto-Tibetan Plateau)”和“中央谷地(Central Tibetan Valley)”模型,然而对高原中部构造变形与地壳厚度和地形演化的关系仍不清楚。针对上述问题,我校地球科学与资源学院李亚林教授、毕文军博士后及其合作者对南羌塘地体开展了精细的野外地质构造填图、地质年代学、低温热年代学等研究,取得以下新认识:

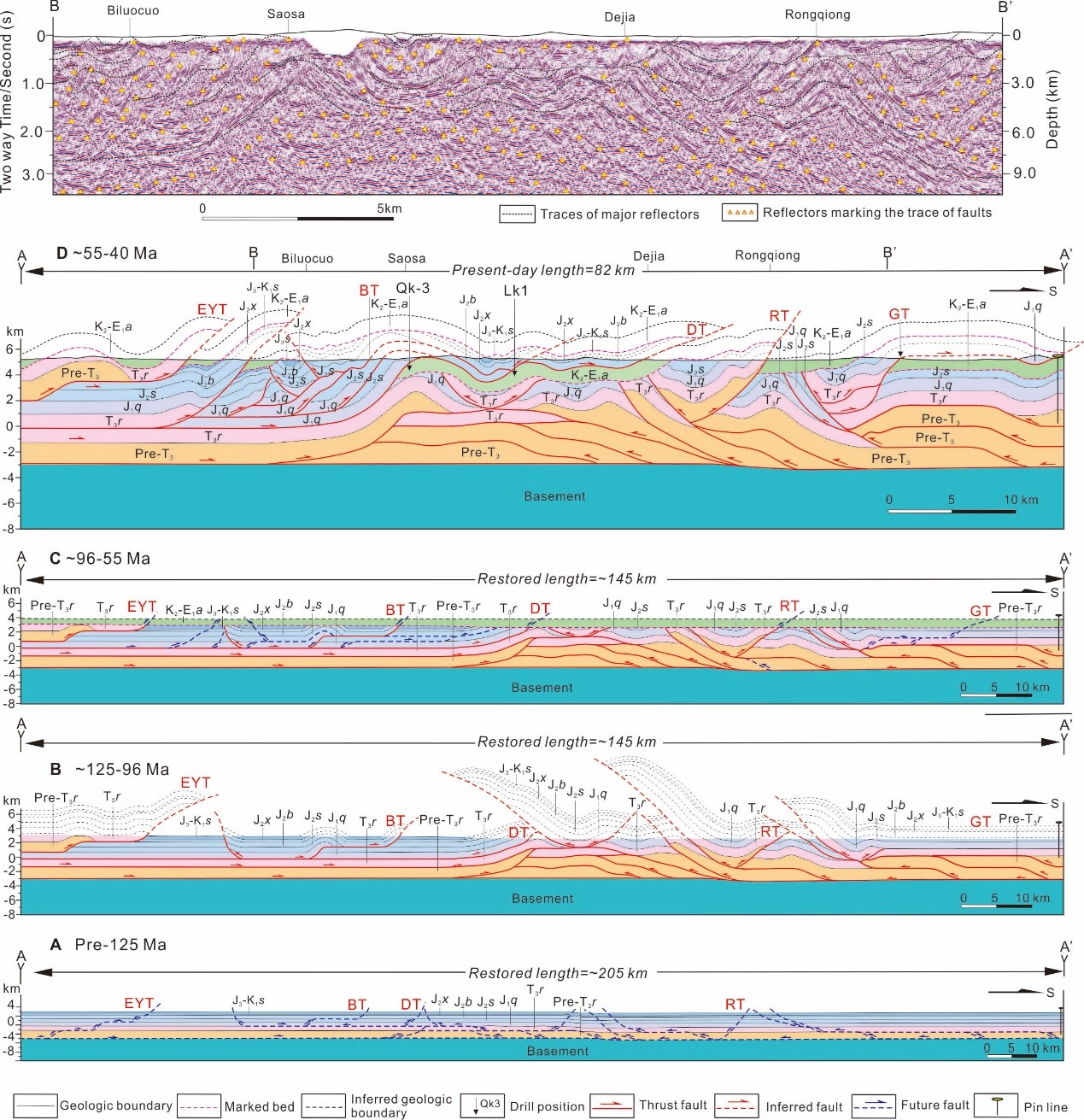

(1)南羌塘地体现今表现为复杂的逆冲推覆构造系,地体在中白垩世(125~96 Ma)和早始新世(50~40 Ma)经历了两期短缩变形,分别产生29%和31%的地壳缩短,并导致地表快速抬升、剥露。

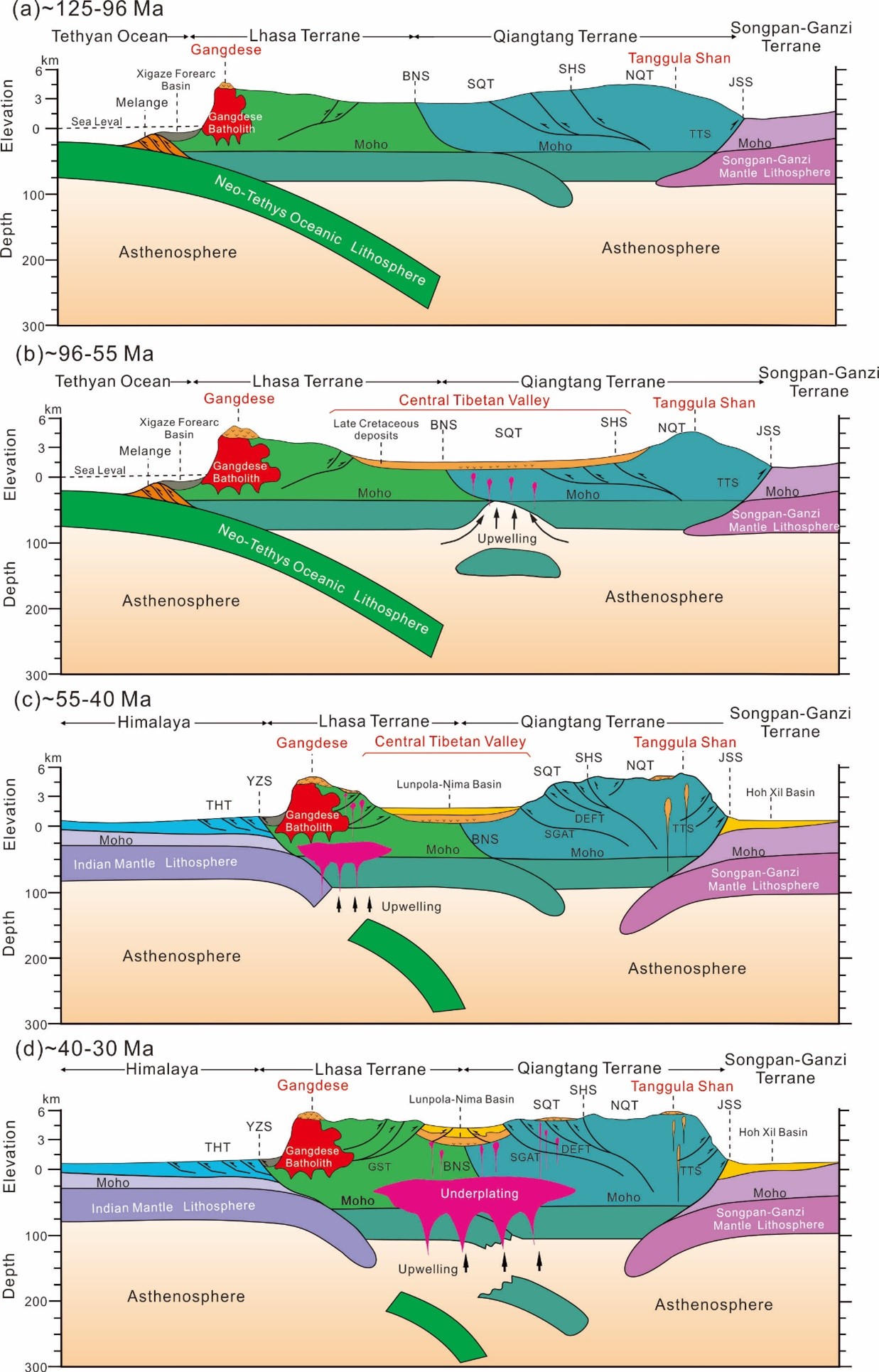

(2)南羌塘地体两期变形、地壳增厚和地表隆升分别受控于拉萨-羌塘和印度-欧亚板块碰撞,拉萨-羌塘地体白垩纪早期碰撞和持续汇聚导致了高原中部早期地壳增厚和地表隆起,随后的伸展和塌陷形成了广阔的中央谷地。

(3)中央谷地经历了宽阔的谷地(55 Ma之前)、狭窄的谷地(55~40 Ma)和最终消亡(40~30 Ma)三个演化阶段,其消亡和隆起受控与印度-欧亚板块碰撞和拉萨板片俯冲回撤诱发的岩浆底侵,并导致高原中部在大约38-30 Ma期间达到接近现在的海拔高度。

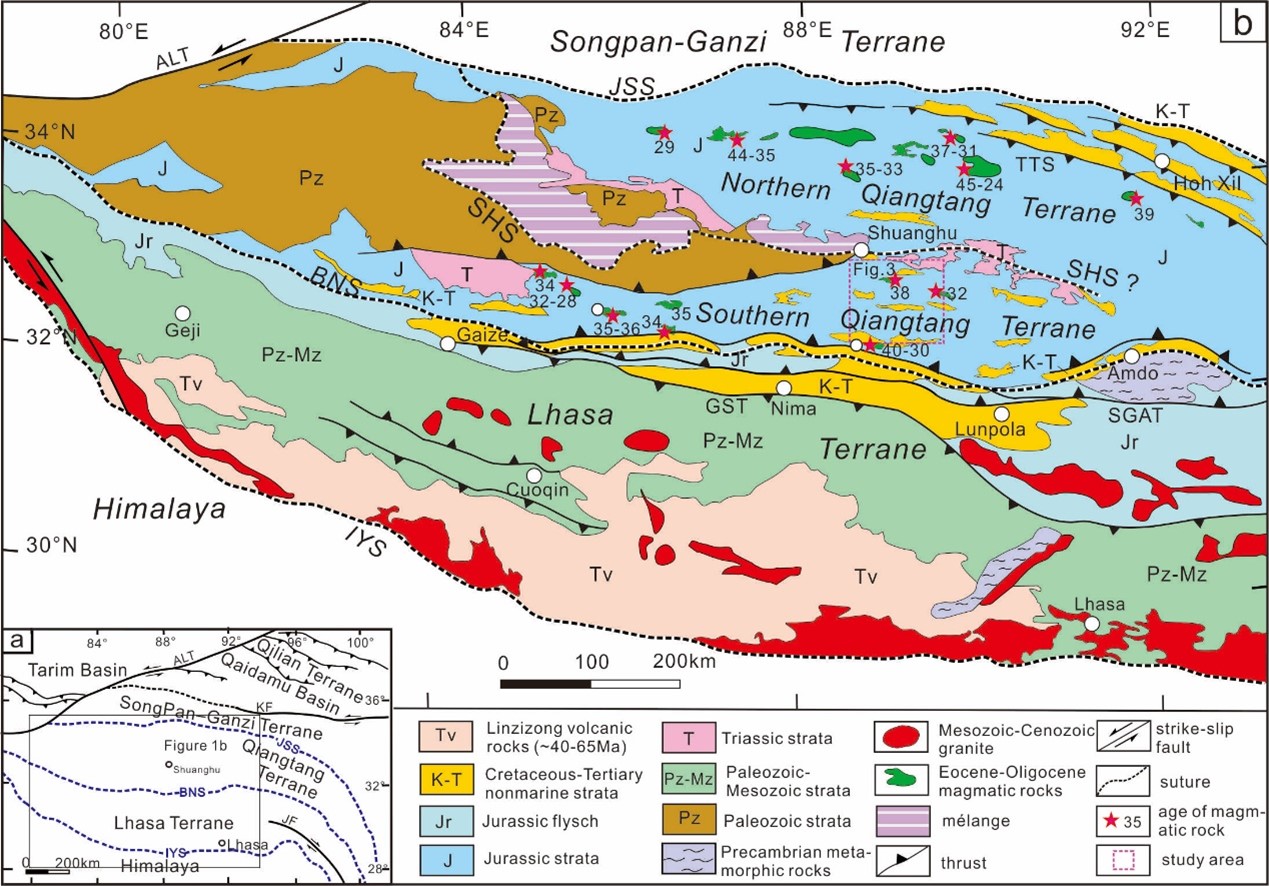

图1 青藏高原构造单元(A)和高原中部地质简图(B)

图2 南羌塘地体构造变形和地壳短缩过程

图3 青藏高原中部地壳增厚、岩浆作用和地貌演化

上述研究成果发表在国际地学期刊《Geological Society of America Bulletin》上:Li Y.L., Bi, W.J*., He, H.Y., Han, Z.P., Wang, C.S., Du, L.T., Zhang, J.W., Lv, D.W., Wang, B., Liang, Y., Cheng, H., 2025. Cretaceous to Oligocene deformation and exhumation history of the southern Qiangtang terrane and implications for the topographic evolution of Central Tibet. GSA Bulletin. doi.org/10.1130/B37927.1

全文链接:https://doi.org/10.1130/B37927.1