接触起电效应是自然界中普遍存在的现象,两种材料摩擦,一种摩擦材料失去电子带正电,另一种摩擦材料得到电子而带负电。材料之间的电荷转移方向与其电子亲合力密切相关。而同一种材料相互接触,由于表面状态的非均质性,也会发生电荷转移而导致同种材料分别带有正、负电荷。这种非均质性与颗粒大小、介电材料表面的粗糙度、外加电场和键的异裂密切相关。通过研究发现,当两片云母相互摩擦后,都带有正电性,类似现象在NaCl、石英和CaF2等其他无机颗粒中也有出现,该现象通常发生在矿物浮选和沙尘暴的形成过程中。已经有研究初步证明这种充电行为是由于材料在摩擦过程中与大气或周围环境的相互作用,从而带上同种电荷。但这一现象在分子水平上仍然缺乏详尽的解释,其电荷转移机制尚不明确,其产生的电能也未有效转化利用。

针对以上问题,我校材料科学与工程学院博士研究生王雪梅在“资源综合利用与环境能源生物新材料”创新团队张以河教授、佟望舒副教授和安琪教授的共同指导下,验证了云母同时正充电行为的动力学过程,并阐明了OH(H2O)n?在云母表面蒸发从而带上正电的充电机制。并利用云母的正充电行为制备了一种多孔弹性体,得到新型的内源性TENG和优化的接触分离模式TENG,为利用廉价而丰富的矿物填料优化正极摩擦层,提供了一种简单有效的方法,且该发电机可用在高湿环境下。这项工作的创新之处如下:

(1)阐明了云母同时正充电行为的主要机理。

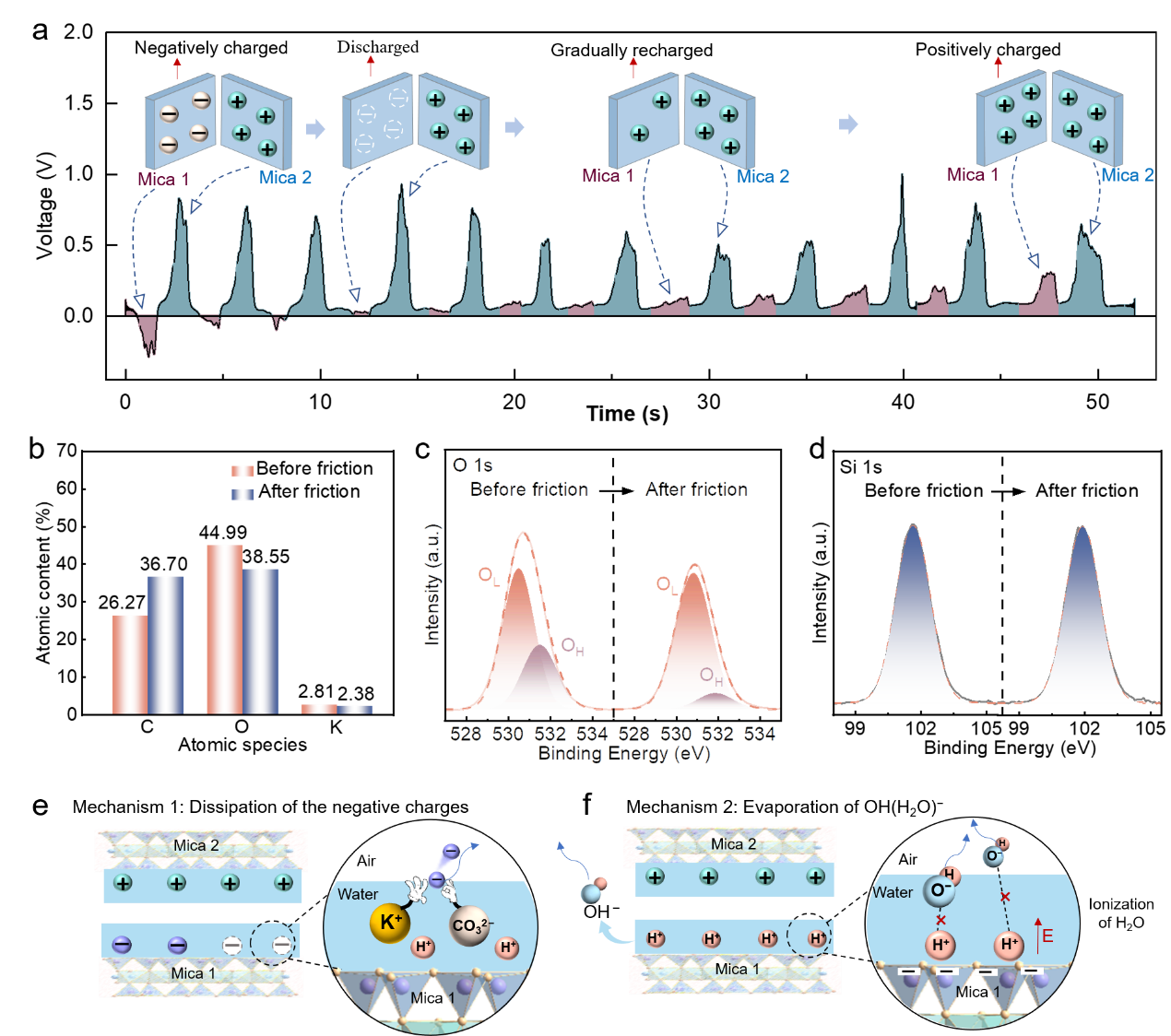

在氩气中干燥后的云母片在空气中进行了接触带电后的电荷变化测试,带负电的云母片显示出由负电向正电转变的过程(-0.39~+0.31 V,同时C含量增加、O含量减少)。认为云母的同时正充电行为与环境作用密切相关,即云母表面负电荷的耗散和吸附水的电离。在云母表面水层中存在的K+和CO32?等自由移动离子增加了导电性,加剧了电荷耗散。同时,吸附H2O被电离成H3O+和OH(H2O)n?。云母本身的负电势促进了H3O+在云母表面的吸附与OH(H2O)n?基团的蒸发,形成带正电的云母。由于环境化学和/或电势的异质性,这些分子经历进一步的解离和重组循环,相关示意图如图1所示。

(2)构建了新型内源性摩擦纳米发电机并优化了传统接触分离式摩擦纳米发电机。

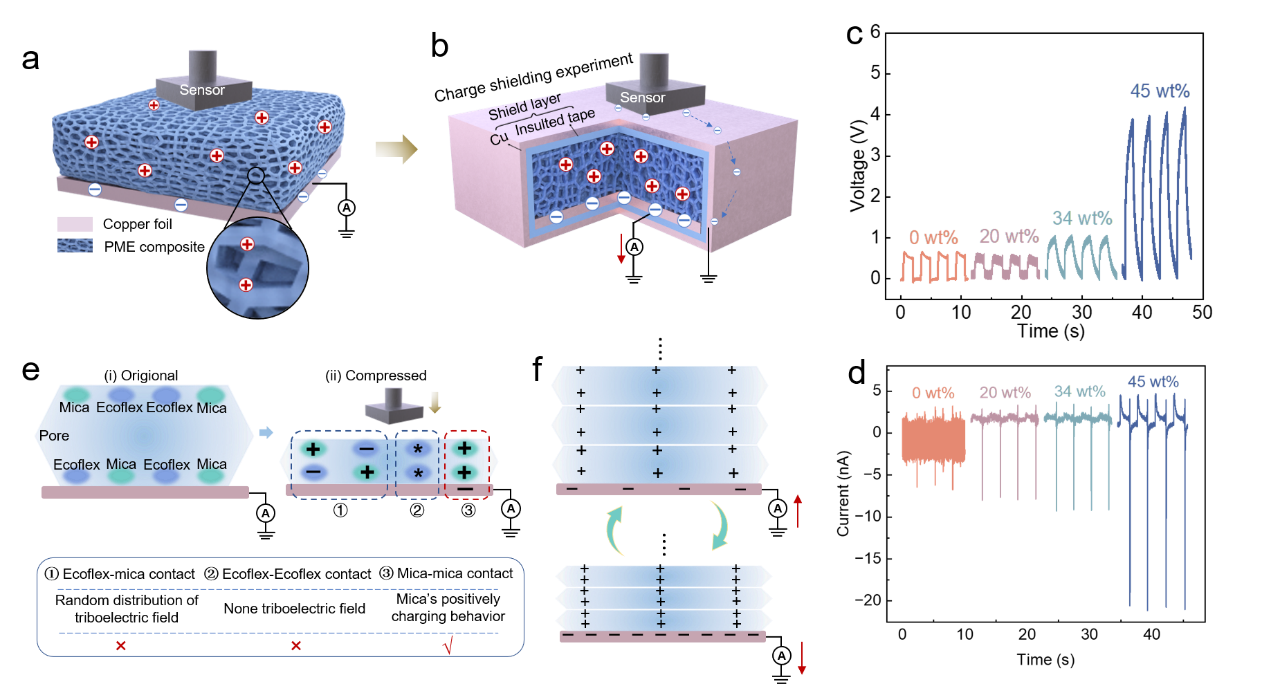

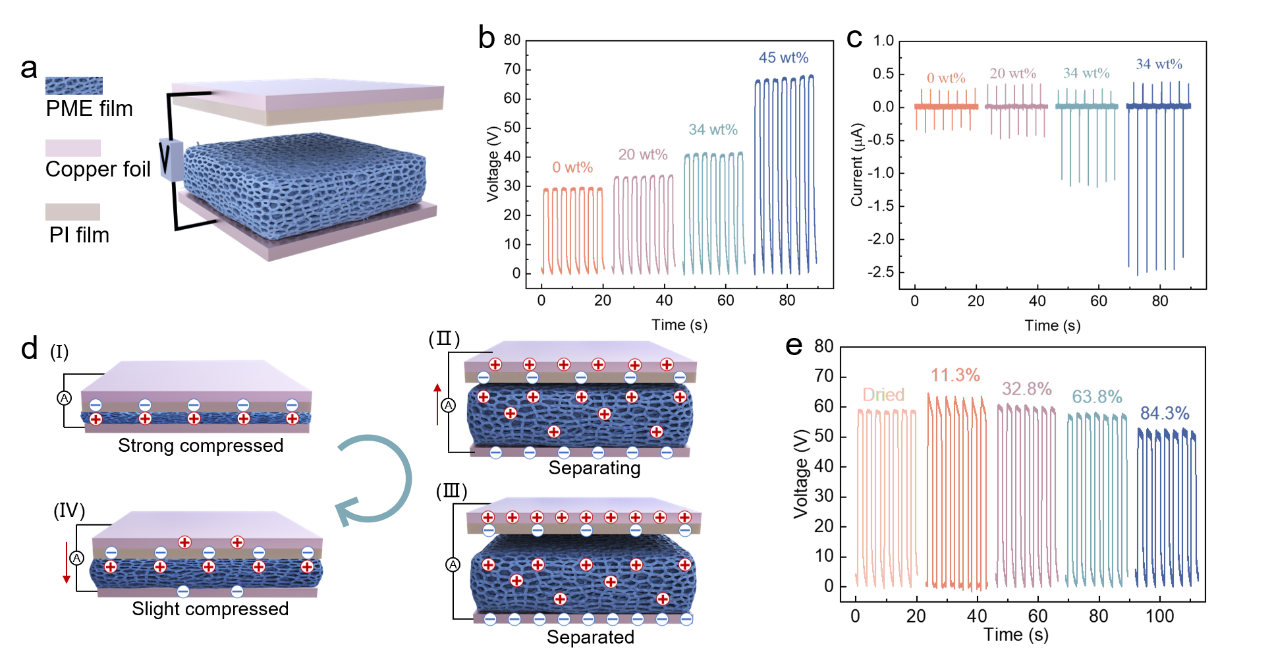

基于云母的同时正充电行为,设计了一种基于云母增强的新型自供电多孔弹性体(内源性TENG),与传统的由摩擦对组成的TENG不同,仅使用自供电多孔弹性体复合材料作为摩擦材料。当施加外力时,孔道内云母与云母的接触,使得多孔弹性体布满正电荷,并在铜电极中产生诱导电荷,生成脉冲电流。屏蔽后,其开路电压达4.5 V,短路电流达22.03 nA,相关示意图如图2所示。这种额外产生的正电荷,使得传统的接触分离式TENG的开路电压提升了2.27倍,即使在湿度为84.3%的情况下,发电量仍保持在原有发电量的83%,相关示意图如图3所示。

图1 (a) 接触带电后的云母片在空气中的电荷变化测试;(b) 云母在空气中摩擦前后的表面原子含量;(c, d) O 1s和Si 1s的高分辨率x射线光电子能谱,左为摩擦前,右为摩擦后;(e, f) 云母的同时正充电行为的机理示意图

图2 (a) 自供电多孔弹性体示意图;(b-d) 屏蔽后自供电多孔弹性体的示意图、Voc曲线和Isc;(e) 孔隙内表面接触的三种类型;(f) 自供电多孔弹性体的工作机理示意图

图3 (a-d) 优化后的传统接触分离式TENG的示意图、Voc、Isc和增强工作机制;(e) 不同湿度下的Voc曲线

上述研究成果发表于材料领域国际权威期刊《Nano Energy》上:Xuemei Wang, Wangshu Tong*, Runfeng Yu, Jiahe Zhang, Yulun Liu, Caixia Gao, Youpeng Zhang, Zhihao Wang, Songling Liu, Qi An*, Yihe Zhang*, Mica’s homo-positive-charging behavior enabled porous elastomer TENG for energy harvesting in high humidity, Nano Energy 119(2024)109056. [IF 2023=17.6]

全文链接:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.109056