青藏高原位于冈瓦纳古大陆与亚洲大陆碰撞造山带的关键地带,其形成是地质历史过程中多个地块渐次拼贴到古亚洲大陆上的结果(图1A)。作为青藏高原主体部分的羌塘、拉萨和喜马拉雅地块自冈瓦纳古大陆北缘裂解并开始北向漂移,最终汇聚到古亚洲大陆上,这些地质过程也伴随着一系列特提斯洋的开合。其中,新生代早期的印度-亚洲碰撞及持续挤压不仅导致了新特提斯洋的闭合以及青藏高原和亚洲大陆内部的广泛变形,也造成了青藏高原的隆升进而改变了亚洲气候系统。因此,限定古亚洲大陆南缘在晚中生代的位置并计算印度-亚洲大陆碰撞后的亚洲大陆陆内构造缩短量对于理解青藏高原和亚洲气候系统的形成与演化具有重要意义。

为解决上述问题,前人已经对拉萨地块和羌塘地块白垩纪地层开展了大量的古地磁研究。但是,这些同时代岩石中获得的古地磁数据之间存在巨大差异。例如,拉萨地块的晚白垩世古地磁研究获得的磁倾角从16.4°到48.5°不等,以29.3°N为参考纬度,相对应的古纬度也从6.5°N到25.4°N不等。这些古纬度所得到的印度-亚洲大陆碰撞时间处于65 Ma到43 Ma的范围内,计算得到的亚洲大陆内部构造缩短量也从1900千米到仅几百千米不等。

前人研究认为这种磁倾角差异在火山岩中主要是由于地磁场的长期变化所导致的。而在沉积岩中造成此类差异的原因究竟是由于压实引起的磁倾角浅化现象、未识别的生长地层,还是由于构造变形引起的重磁化等因素,存在很大争议。考虑到沉积岩,特别是红层在青藏高原及邻区古地磁研究中的重要性,澄清青藏高原红层中记录的特征剩磁方向的可靠性至关重要。

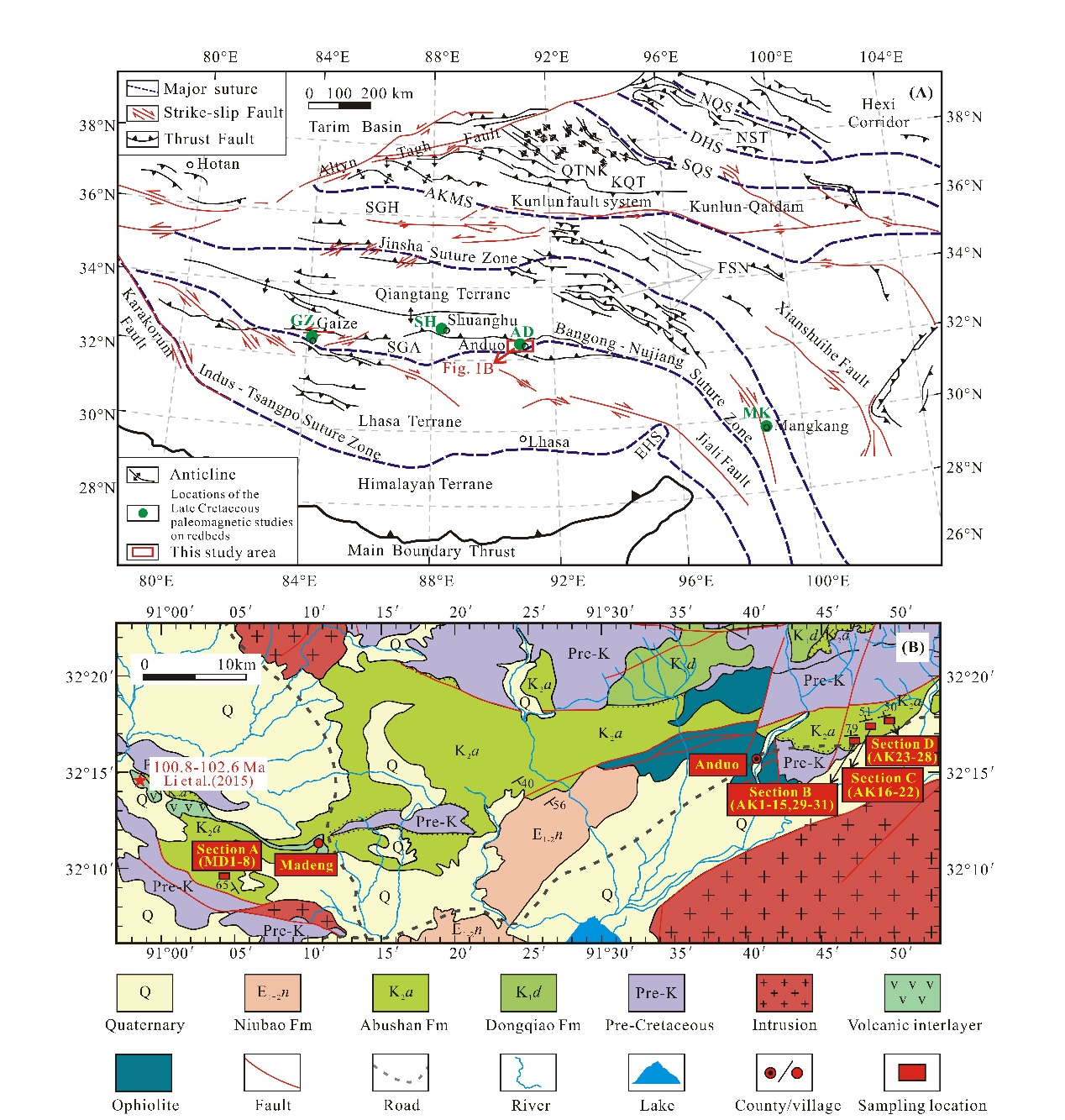

为了澄清青藏高原红层古地磁数据的可靠性,我校地球科学与资源学院博士研究生马嘉辉在导师杨天水教授指导下,同合作者们一起,对羌塘地块安多地区上白垩统阿布山组红层开展系统的古地磁学、岩石磁学、岩相学及碎屑锆石U-Pb年代学研究(图1),获得了通过褶皱检验及砾岩检验的可靠古地磁数据。E/I校正及等温剩磁各向异性结果表明研究区红层不存在明显的磁倾角浅化现象。结合拉萨和羌塘地块已发表的高质量古地磁数据,获得以下认识:

1.羌塘地块安多地区在晚白垩世期间位于20.2° ± 2.4°N;

2.当磁组构处于铅笔构造阶段时,红层古地磁数据的可靠性并不会受到构造应变的影响;

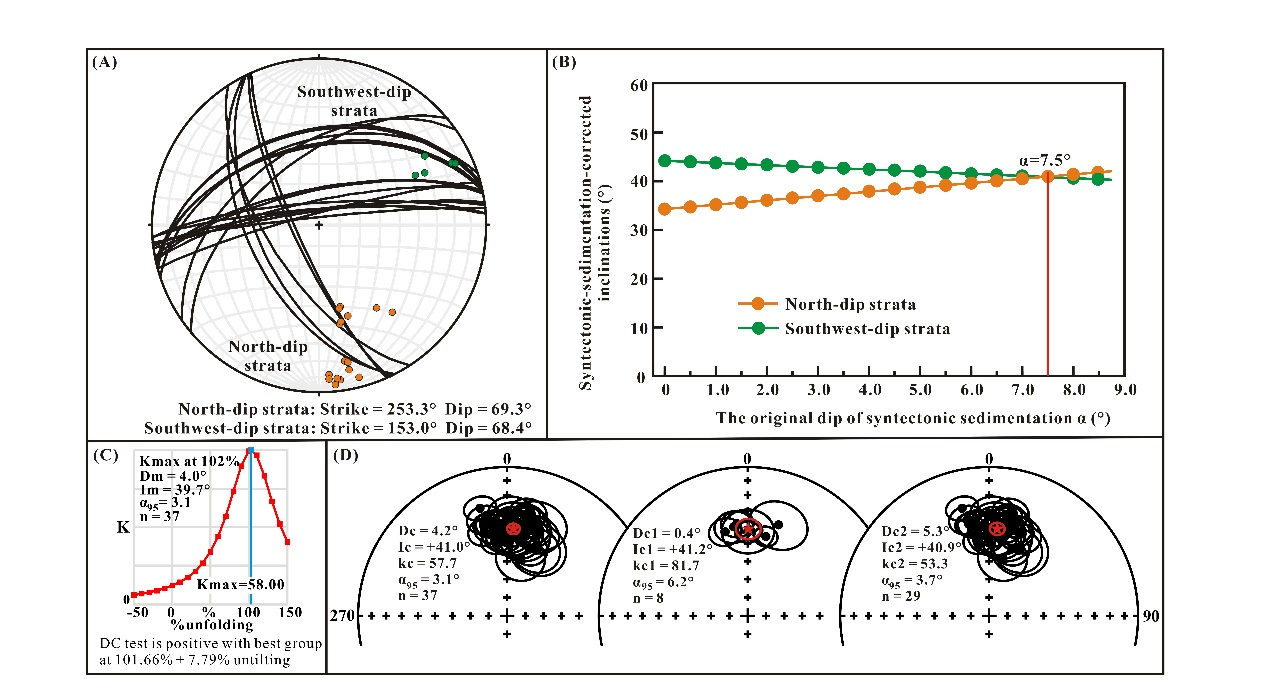

3.拉萨和羌塘地块上白垩统红层褶皱中观察到的明显的磁倾角差异可能是由于难以识别的生长地层造成的;

4.虽然同构造沉积可以造成褶皱单翼的磁倾角之间存在明显差异,但是来自褶皱两翼的古地磁数据仍然可靠;

5.在晚白垩世期间,羌塘地块在东喜马拉雅构造结以西部分的形状与现今近东西向相似,在东喜马拉雅构造结附近其形状由晚白垩世期间的北东-南西向转变为现今的北西-南东向。

6.来自羌塘地块可靠的晚白垩世古地磁结果表明在晚白垩世后东喜马拉雅构造结以西的部分发生北移,而以东部分则经历了轻微的南移。

图1 (A)青藏高原及邻区构造简图;(B)安多地区采样位置示意图

图2 采样地层剖面野外照片

图3 (A)羌塘地块阿布山组红层地层产状赤平投影图;(B)阿布山组红层同构造沉积矫正结果;(C)同构造沉积矫正后的逐步展平检验及褶皱检验结果;(D)同构造沉积矫正后阿布山组红层采点平均方向等面积投影图

该研究得到了国家自然科学基金(42072257和41830215)、中央高校基本科研业务费(265202021105,265202021106 和265202021107)和高等学校学科创新引智计划(B20011)资助。上述成果发表在地球科学国际权威期刊《Geological Society of America Bulletin》上:Jiahui Ma, Tianshui Yang, Wenxiao Peng, Weiwei Bian, Suo Wang, Fei Han, Jiacheng Liang, Xianwei Jiao, Jingjie Jin, Shihong Zhang, Huaichun Wu, Haiyan Li, Yiming Ma; New Late Cretaceous paleomagnetic and geochronologic results from the southern Qiangtang Terrane: Contributions to the reliability of redbed paleomagnetic datasets from the Tibetan Plateau and shape of the Qiangtang Terrane. GSA Bulletin 2023; doi: https://doi.org/10.1130/B37023.1. [IF2021=5.41]

全文链接:https://doi.org/10.1130/B37023.1