破译“源-汇”系统中各种环境驱动因素,例如造山带隆生剥蚀历史、盆地演化和海平面变化等,一直是地球科学领域颇为关注的难题。自上世纪70年代埃克森美孚地质学家Peter Vail等人提出层序地层学以来,人们普遍认为全球海平面变化是陆架演化的驱动者。而从2000年开始,以Ronald Steel教授和Peter Burgess教授为代表的学者认为,源区构造驱动的沉积物供给才是陆架生长的主控因素。因此,陆架究竟能记录何种形式的外部环境信号是一个值得探索的科学问题。

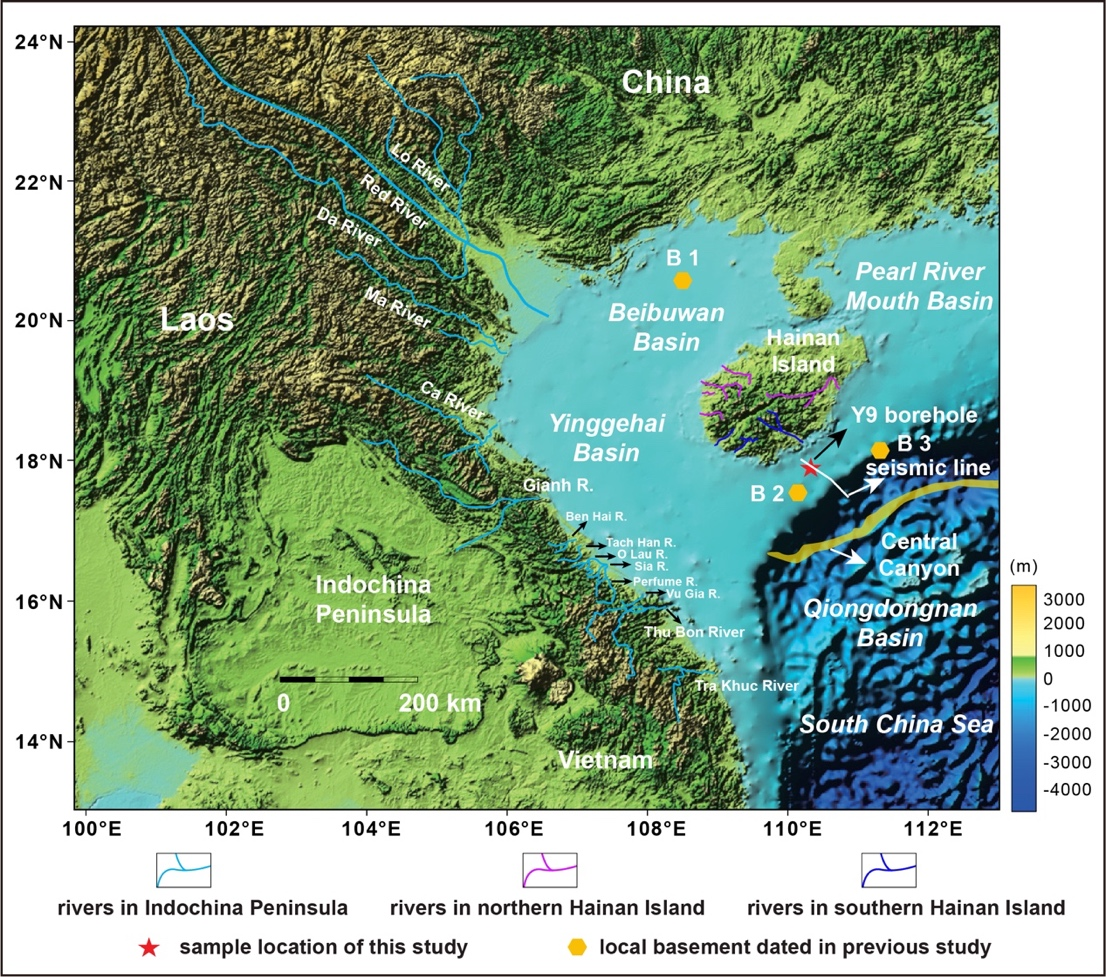

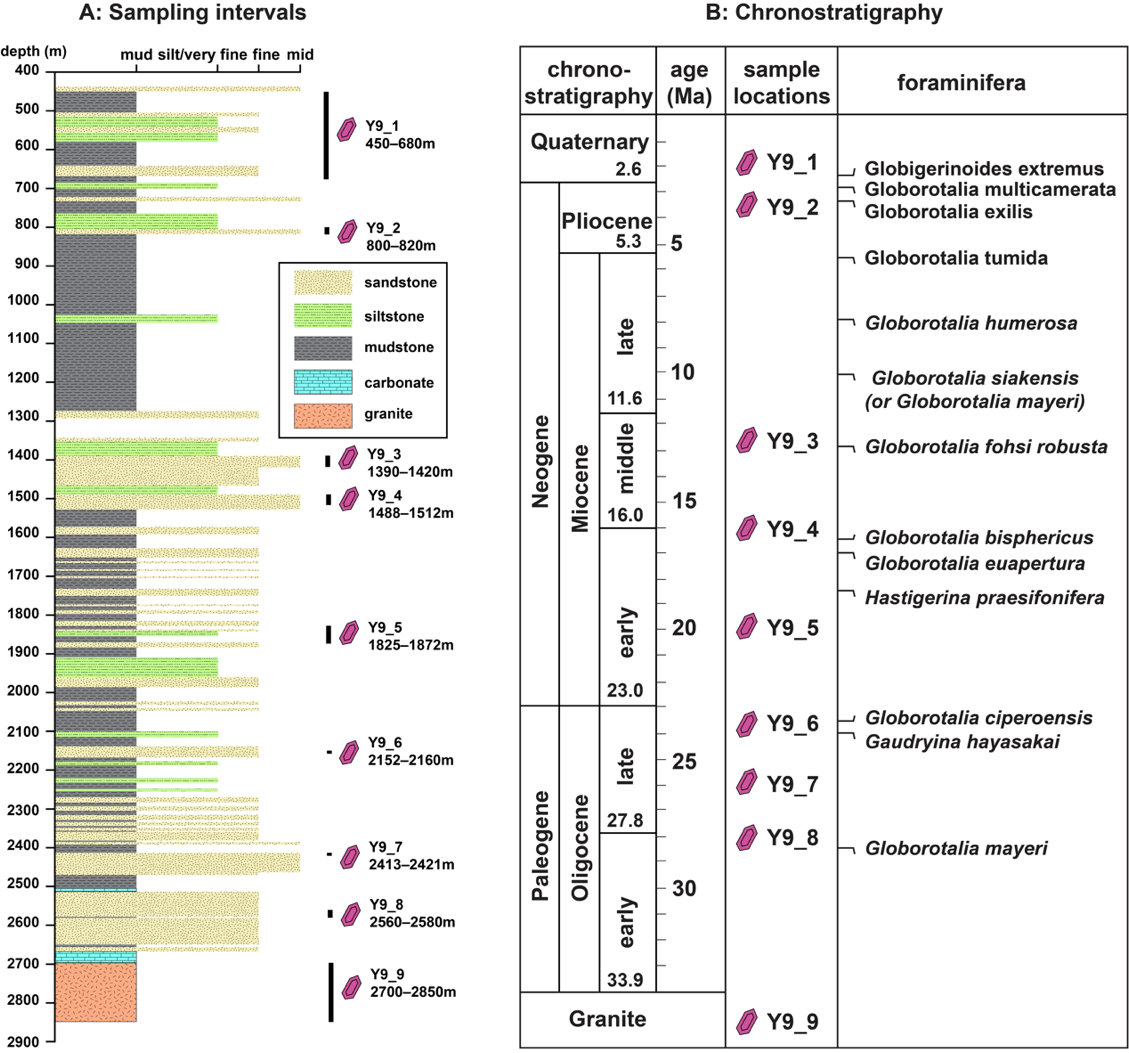

中国地质大学(北京)特任教授刘力与成都理工大学、德克萨斯大学奥斯汀分校、中海油湛江分公司、中国石油大学(北京)等机构的合作者,针对南海西北陆缘琼东南(图1)陆架,利用长达2500m,跨越3500万年的油气探井(图2)样品,采用锆石深度剖面LA-ICP-MS定年方法,取得了以下四点创新认识:

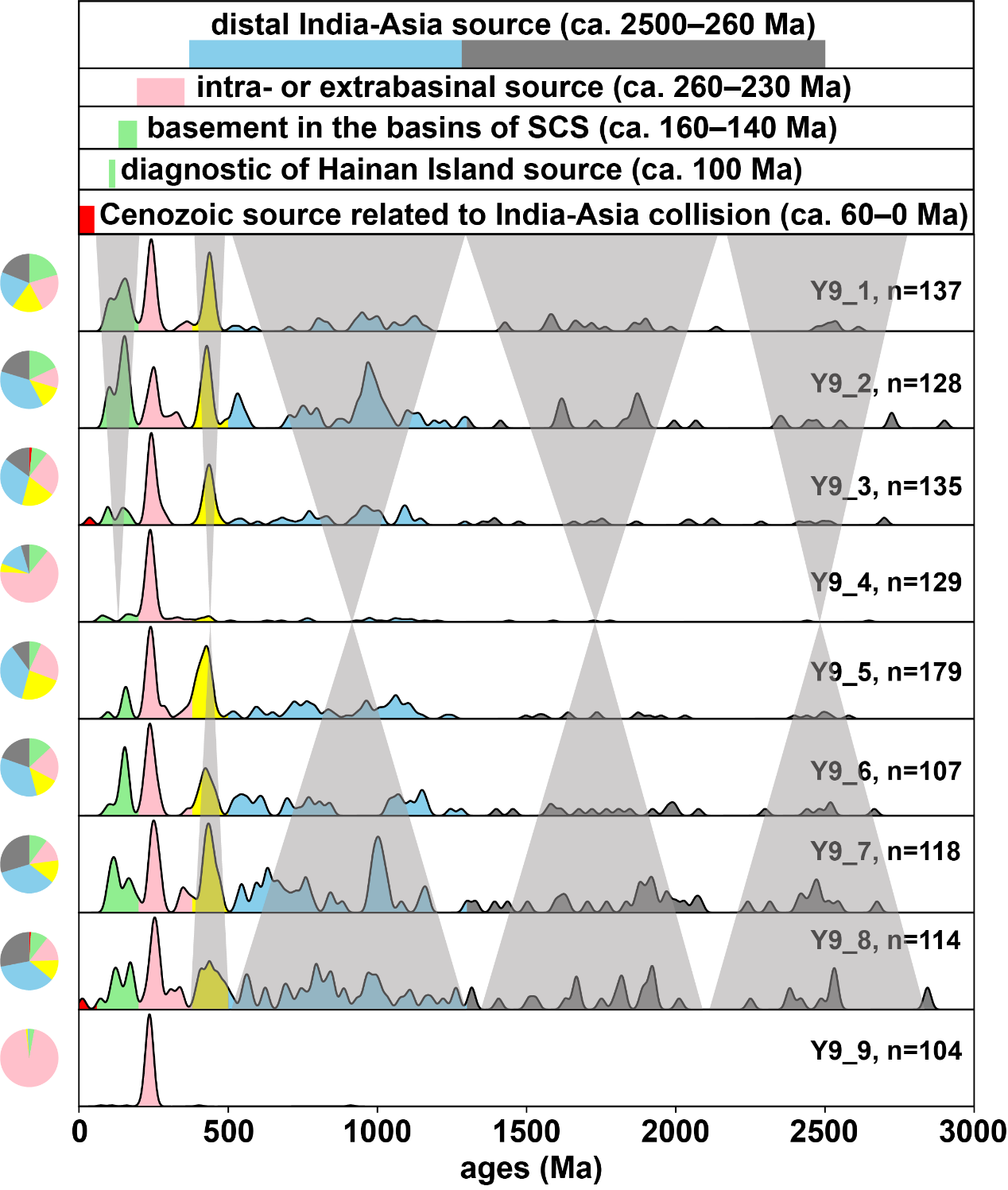

1、陆架上的物源信号呈现出明显的对称性:从32Ma到16Ma呈现出“盆内物源信号增强,盆外物源信号减弱”的变化趋势;而从16Ma至今呈现出“盆内物源信号减弱,盆外物源信号增强” 的特征(图3)。进一步研究发现,从32Ma至今的物源变化规律跟琼东南盆地的裂解与沉降历史非常吻合。

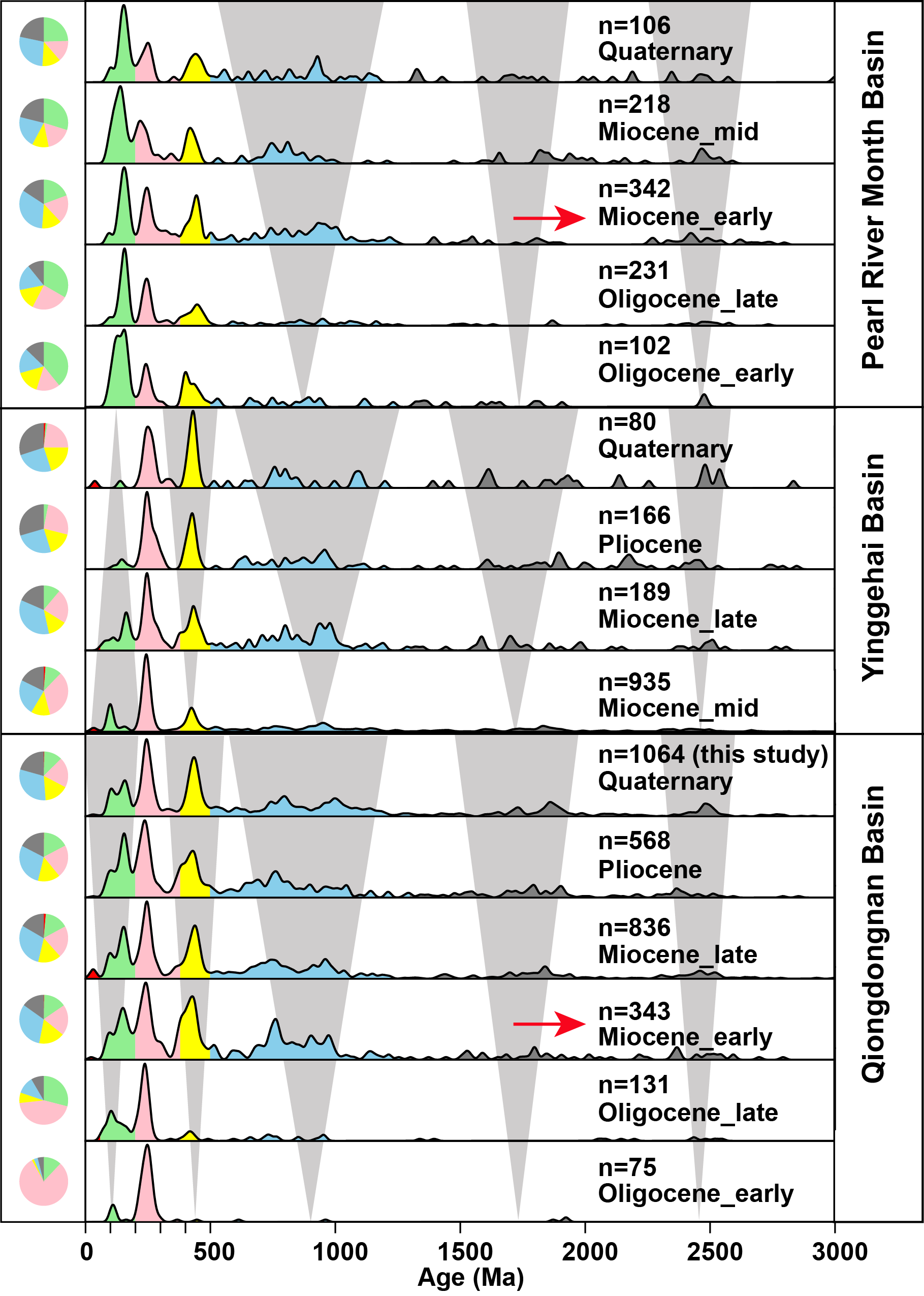

2、作者接着对北部湾盆地,莺歌海盆地和琼东南盆地中从渐新世到现今沉积物的碎屑锆石年龄进行统计,却发现了截然不同的变化趋势。自23Ma青藏高原东部开始快速隆生,三个盆地内都呈现出盆外物源的明显增加的变化趋势,且一直持续到当今(图4)。

3、陆架和盆地内部物源变化趋势的截然不同,预示着其反映着不同的外部环境驱动因素。具体来说,盆地内部和靠近河口的陆架,主要记录了造山带隆生的信号;而远离沉积物供给通道的陆架(本探井),则记录着盆地裂解的信号。因此,距离沉积物供给通道的远近决定着陆架的不同位置可以记录不同的“源-汇”系统的环境驱动因素。

4、综合研究发现,锆石深度剖面LA-ICP-MS定年方法能有效的区分盆内物源(裂解相关)和盆外物源(青藏高原隆生相关)信号,并对“源-汇”系统控制因素的(半)定量研究提供帮助。

图1 南中国海盆地与本研究中探井所在位置

图2 本研究中陆架上的探井的样品分布与年龄格架

图3 本研究中样品的碎屑锆石年龄的对称变化趋势

图4 作者搜集的北部湾、莺歌海、琼东南三个盆地中盆地内部碎屑锆石的非对称变化趋势

上述研究得到中海油湛江分公司(CCL2021ZJFG0039),国家自然科学基金创新群体项目(42121002;碰撞带地壳演化)以及青年科学基金项目(42103021;反向深度剖面LA-ICP-MS方法的研发与其地质应用)的资助。相关成果发表于在地质学国际权威刊物《Earth and Planetary Science Letters》: Li Liu, Jianhui Han, Jianxiang Pei, Daniel F. Stockli, Li You, Lisa D. Stockli, Jinyu Zhang, Chenglin Gong, and Dicheng Zhu. "Wide shelves as discriminators between hinterland tectonic and intra-basin rifting signals." Earth and Planetary Science Letters 620 (2023): 118347. [IF2022=5.8]

全文链接:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2023.118347