与洋壳俯冲和增生造山有关的矿床成因理论和成矿模型已经趋于成熟。青藏高原在大陆碰撞背景下形成了大规模斑岩-矽卡岩型铜(钼、金)成矿带、造山型金成矿带以及密西西比河谷型(MVT)铅锌成矿带等(图1),显著区别于增生背景下的各类型成矿作用。为进一步阐释岩石圈复杂构造演化对巨型成矿系统发育的控制作用,我校地球科学与资源学院邓军教授及团队开展了详细的区域构造、地球物理、矿床特征以及地球化学等资料的系统论述,阐明了大陆碰撞带复合造山中圈层作用、物质循环和巨量金属聚集机理,取得了以下重要成果:

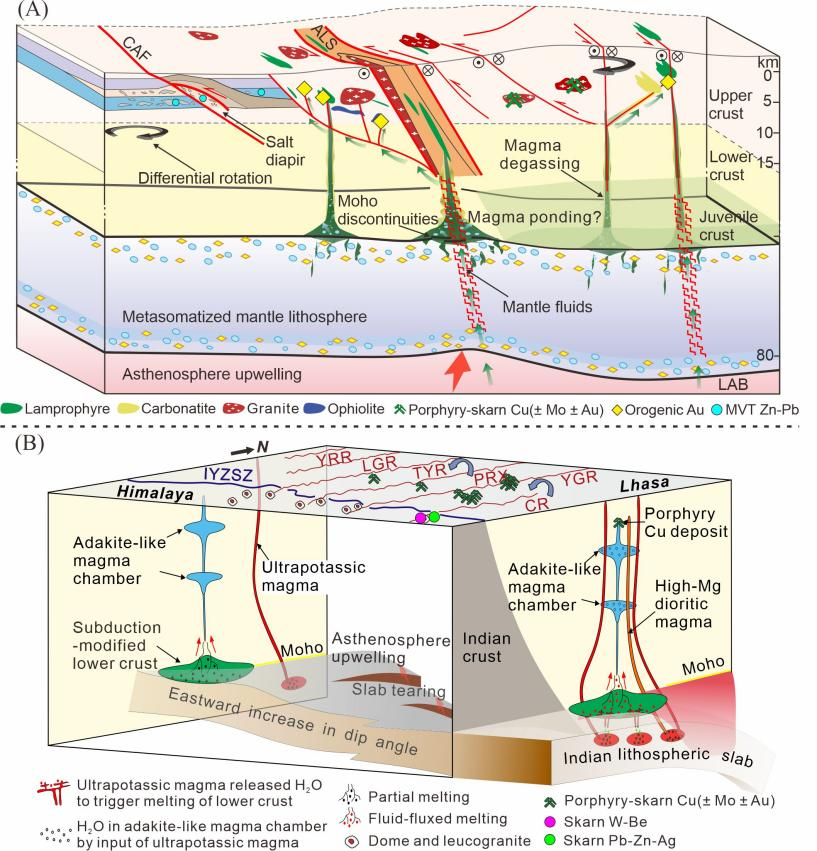

1. 阐释了青藏高原大陆碰撞过程形成的、造山型、MVT型矿床的时空分布、地质特征及矿床成因,并与增生造山过程形成的同类型矿床进行了全面对比,强调青藏高原多类型矿床成因机制与增生造山背景斑岩-矽卡岩型成矿机制存在重要区别(图2)。已有研究表明,与增生带成矿相比,碰撞带斑岩-矽卡岩型铜多金属矿床的形成要求新生、加厚的下地壳物质熔融及超钾质岩浆注入,造山型金矿的成矿物质来自于富集地幔释放的流体而非地壳变质流体,而MVT铅锌矿床则受控于逆冲推覆构造,并与热卤水和富有机质还原性油气流体的混合作用密切相关。

2. 揭示了前期大洋俯冲-增生造山形成富集地幔、新生下地壳以及富金属上地壳岩系,后期大陆碰撞促使上述改造或新生单元金属活化分别形成造山型金矿与碳酸岩稀土矿、斑岩-矽卡岩型铜(钼、金)、MVT铅锌矿床与热液型锗矿(图3)。俯冲-增生过程完成了成矿物质的预富集作用,包括斑岩-矽卡岩系统的铜(金)在新生下地壳预富集、造山型金及碳酸岩稀土成矿系统水、二氧化碳和金属在岩石圈地幔预富集以及MVT铅锌系统的金属及古油藏在中上地壳的预富集。这些预富集过程为碰撞成矿奠定了关键物质基础。

3. 查明了新生代不同构造阶段岩石圈和大型构造活动对于不同类型矿床形成的控制作用,阐释了板片断离和撕裂、壳幔解耦与地壳差异旋转、大陆挤出与推覆等一系列大型构造过程对不同类型成矿物质的活化、运移及就位的控制作用。这包括俯冲洋壳断离(65-45 Ma)诱发小规模斑岩-矽卡岩钼-铅锌成矿,而同期挤压与走滑构造控制造山型金矿床分布;地壳差异旋转(45-32 Ma)引发壳幔变形解耦,导致三江地区斑岩-矽卡岩铜金多金属成矿;大陆挤出(32-25 Ma)引起地壳走滑,控制了造山型金、碳酸岩稀土及MVT铅锌矿床形成;而俯冲陆壳后撤和撕裂(25-13 Ma)导致大陆伸展,促成冈底斯带斑岩铜矿带形成。

4. 揭示了复合造山圈层作用是青藏高原成矿物质循环和超常富集的关键(图4):增生造山过程的物质循环为成矿奠定基础,而碰撞造山的物质活化是成矿的直接诱因。复合造山是区域巨量金属富集和大型矿产资源形成的驱动。

图1 特提斯碰撞造山带主要矿床类型及分布

图2 青藏高原新生代主要矿床类型成矿模式与构造背景(A)、包括斑岩-矽卡岩型铜(钼、金)矿床(B)、造山型金矿床(C)、MVT铅锌矿床(D)、穹隆相关矽卡岩锡铍矿床(E)、碳酸岩稀土矿床(F)及热液型锗矿床(G)

图3 青藏高原大型矿集区岩浆岩与成矿流体地球化学组成

图4 青藏高原新生代成矿构造动力学模型

本研究受到国家自然科学基金重大研究计划“特提斯地球动力系统”重点支持项目(91855217)、国家重点研发计划(2016YFC0600300)和111计划(BP0719021)联合资助。成果发表在国际权威期刊《Earth-Science Reviews》:Deng, J.*, Wang, Q.F.*, Sun, X., Yang, L., Groves, D.I., Shu, Q.H., Gao, L., Yang, L.Q., Qiu, K.F., Wang, C.M., and Dong, C.Y., 2022, Tibetan ore deposits: a conjunction of accretionary orogeny and continental collision: Earth-Science Reviews, v. 235, 104245. [IF2021=12.038].

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.104245